Chi parla della Repubblica di Weimar sottintende solitamente la storia di un fallimento, costituzionale, politico ed economico. E le vicende che partorirono questa esperienza sembrano a prima vista dar ragione a simile giudizio:

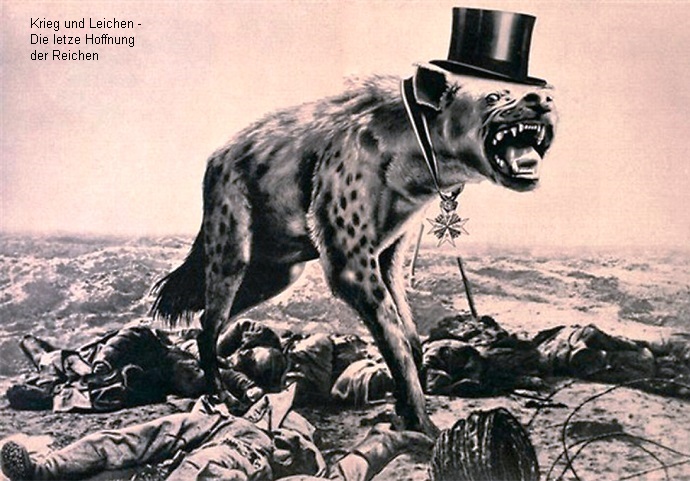

John Heartfield, Krieg und Leichen, die letzte Hoffnung der Reichen (Guerra e cadaveri, l'ultima speranza dei ricchi), Copertina dell’AIZ-ArbeiterIllustrierteZeitung, 1932

La nascita della Repubblica avvenne in un clima di ambiguità e tradimento: la richiesta di armistizio venne avanzata, se non addirittura imposta all'imperatore dal Comando Supremo dell'Esercito; lo stesso che ancor nell’estate 1918 aveva proclamato la guerra totale fino alla vittoria finale. I feldmarescialli Hindenburg e Ludendorff, che avevano istituito a partire dal 1916 una de facto dittatura militare, intendevano scaricare in tal modo la gestione della sconfitta e delle trattative di pace su un governo civile, su dei rappresentanti del Reichstag che, con a capo il Partito Socialdemocratico, non avevano mai avuto né voce né responsabilità riguardo alla conduzione della guerra. Facendosi beffe dell’accaduto i due Junker prussiani inventarono e diffusero per di più, specialmente nelle file della Milizia Nazionale (Reichswehr) la leggenda della pugnalata alla schiena (Dolchstoßlegende), cioè il presunto tradimento dei soldati al fronte da parte della società civile (e in particolare dei suoi rappresentanti di sinistra).

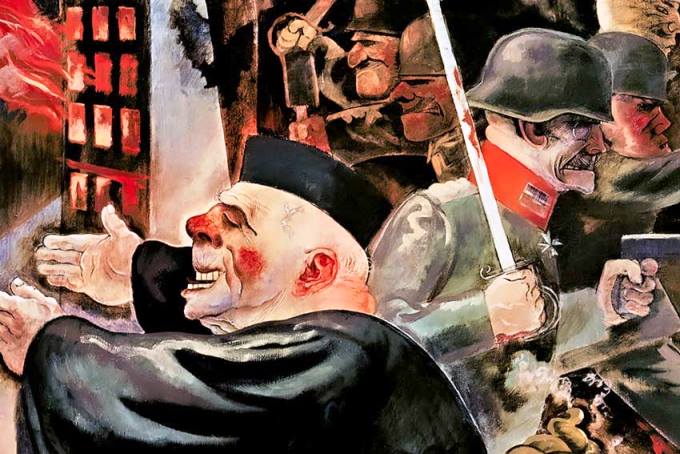

Sotto: Die Dolchstoßlegende (La leggenda della pugnalata alle spalle) (picture-alliance / akg-images)

Nel frattempo precipitarono gli eventi. Quando sempre lo stesso Comando Supremo ordinò l’uscita della flotta imperiale dai porti del Mar del Nord cercando un “ultimo e decisivo” scontro con gli inglesi – ritenuto generalmente suicida ed inutile - i reparti della marina militare ammutinarono a Ludwigshafen e riuscirono in breve tempo a stabilire il controllo sui porti di Brema e Kiel e infine sulla stessa capitale Berlino. Ebbe così inizio la Rivoluzione di novembre 1918 . Su pressione dei marinai e soldati venne proclamata la repubblica da parte del socialista Philipp Scheidemann. La rivolta di fine 1918 simpatizzò e sostenne in tutto il nascente governo. Di fatto si trattò di una rivoluzione socialdemocratica, e non – come vollero far credere le forze di destra e di centro - di una ribellione comunista o spartachista (questi ultimi intorno a Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht non parteciparono alle elezioni per l’assemblea costituente e raggiunsero nel 1920 appena il 2 % contro il 37 % della SPD). Tanto più traumatico, tragico e

nefasto fu per le sorti della repubblica e per i consigli di operai e soldati il tradimento perpetrato da parte dello stesso cancelliere socialdemocratico Friedrich Ebert quando chiamò proprio i corpi franchi (Freikorps) reazionari e filoimperiali a reprimere sotto la guida del generale Noske i moti rivoluzionari.

A sinistra: Principe Eitel Friedrich, Augusto Guglielmo e Guglielmo di Prussia durante una sfilata dell'Elmo d'acciaio (picture-alliance / akg-images)

La mobilitazione per mano socialdemocratica dei paramilitari portò con sé massacri, colpi di stato (contro il governo dei consigli di Monaco di Baviera) e assassini mirati (Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht). L’esperienza del soffocamento delle aspirazioni rivoluzionarie lasciò il segno nella democrazia della 1ª Repubblica. Crebbero le forze estremiste antidemocratiche a sinistra (KPD) e a destra (NSDAP) e rimase la divisione inconciliabile tra socialdemocratici e comunisti. Sopravvisse invece il blocco reazionario-nazionalista (poi anche nazionalsocialista) come spina nel fianco della Repubblica fino alla sua fine nel 1933. Lo testimoniano i numerosi tentativi di golpe: nel 1920 il Kapp-Putsch, nel 1923 il golpe di Hitler e Ludendorff e nel 1932 il colpo di stato del cancelliere Franzvon Papen contro il governo socialdemocratico del Land della Prussia, il così detto Preußenschlag.

Il fallimento della Repubblica di Weimar viene generalmente spiegato con le pesanti ipoteche che gravavano sul suo sistema economico, politico ed istituzionale.

Gli enormi oneri sociali ed economici lasciati dalla guerra e dall’economia di guerra provocarono una crisi economica e la galoppante iperinflazione che si tradusse nella de facto espropriazione di parte del ceto medio e la sua conseguente proletarizzazione. Le tanto vituperate riparazioni di guerra e l’occupazione francese della regione della Ruhr erano in tale contesto soltanto un peso psicologico e un’arma propagandistica dei nemici della democrazia. Le irriducibili contrapposizioni sociali, politiche, economiche e culturali crearono inoltre un impasse tra le forze politiche: dalla spinta progressista degli anni iniziali si passava ad un blocco delle riforme durante gli anni della grande coalizione ed infine alla revoca delle conquiste sociali durante i governi presidenziali. Quel che non eliminò il conservatorismo politico distrusse il tracollo dei sistemi sociali ed economici dopo la crisi del 1929.

Otto Dix, Der Streichholzhändler (Venditore di fiammiferi), 1920

La sconfitta del movimento riformista di massa fece mancare nella fase transitoria il sostegno ad una risoluta politica di riforma che avrebbe potuto promuovere una democratizzazione dell’amministrazione, la creazione di un esercito leale nei confronti della repubblica ed il controllo pubblico del potere economico. Persistette invece un potente blocco feudale, militar-industriale nazionalista e filomonarchico, reduce nelle proprie file della militarizzazione e della silenziosa dittatura del Comando Supremo dell'Esercito. Tutto ciò rese impossibile una rottura radicale con il passato e precaria la vita delle istituzioni liberali. Agli estremismi antidemocratici della destra nazionalista si aggiunsero quelli della sinistra. Tra gli stessi democratici vacillava il sostegno convinto al nuovo stato. Tale deficit fece rimontare all’interno dello stesso ceto borghese convinzioni sempre più antiparlamentari. Era di fatto molto diffusa la battuta di una “repubblica senza repubblicani”.

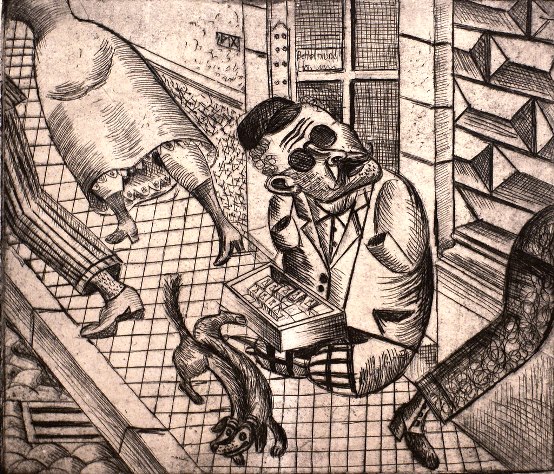

George Grosz,Die Stützen der GeselIschaft (I pilastri della società), 1926

Un grave vulnus del sistema costituzionale repubblicano era poi rappresentato dalla concentrazione di poteri autoritari nella persona del presidente del Reich (denominato anche Ersatzkaiser, sostituto imperatore): quest’ultimo conservava da una parte la facoltà di nominare o licenziare a suo arbitrio il cancelliere, dall’altra di porlo al di sopra della legislazione parlamentare grazia alla decretazione per stato d’emergenza. Altresì aveva il potere di sciogliere il parlamento nel caso questi si opponesse al regime presidenziale. Da ultimo poteva intervenire nelle competenze degli stati federali e revocare la loro autonomia (si veda il Preußenschlag).

A completamento del quadro carico di precarietà per cui si distinse la società tedesca tra le due guerre, vi furono forti dissidi generazionali, tensioni tra società civile e militari e conflitti classisti. Molti figli crebbero come orfani di guerra senza padri, in famiglie disastrate dalla crisi economica del dopoguerra e disgregate dagli effetti della povertà. Le conseguenze di questo crollo sociale si evidenziarono con la perdita dell’ autorità genitoriale e delle norme socio-morali da essa trasmesse. Si diffuse un “movimento giovanile” ispirato alla critica e alla totale rottura con “il mondo adulto fossilizzato”, gravi conflitti generazionali che spiegano anche le laceranti divisioni politiche all’interno delle famiglie. Ampie fasce di giovani erano stati educati nei quattro anni di guerra ad una visione manichea, radicalmente oltranzista e irriducibilmente nazionalista e razzista. Essi erano tanto intimamente pervasi dal credo nella vittoria finale da rendere difficile il confronto con la sconfitta e le sue conseguenze. La generazione dei padri di ritorno dalla guerra portava, come anche la repubblica, per questi adolescenti le stimmate indelebili della guerra perduta, colpa dalla quale ci si doveva redimire attraverso un gesto negazionista del presente/passato (e dei padri) e l’adozione esaltata di una fede utopistica radicale, quai messianica, incapace di istanze compromissorie. Furono altrettanto numerosi i reduci che, ritornati dalle ecatombi della guerra, non riuscirono ad integrarsi nella società civile che li trattava spesso come scarti di una storia fallimentare (si pensi ai numerosissimi invalidi di guerra senza assistenza e prospettiva di vita); la visione del mondo brutalizzata nelle trincee invece pervase ampie fasce del mondo giovanile e di quello dei perdenti. I numerosi eccidi ed omicidi politici che segnarono tutto il decennio tra 1919 e 1933 testimoniano la recrudescenza dei rapporti sociali a livello individuale e collettivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Repubblica di Weimar / conduce Massimo Bernardini con Lucio Villari

Repubblica di Weimar. Prima parte: le origini (1917-1920) / caricato da Giuseppe A. Perri

Repubblica di Weimar. Seconda parte: dalla grande inflazione all'avvento di Hitler (1920-1933) / caricato da Giuseppe A. Perri

L’irruzione di una moderna cultura di massa, che assunse nella percezione contemporanea spesso i tratti di una “americanizzazione”, era negli anni di Weimar un fenomeno sostanzialmente urbano che veniva accompagnato da disorientamento e da resistenze contro un presunto “processo di estraniamento culturale antitedesco”. Centro progressivo delle innovazioni culturali degli anni ’20 fu Berlino, allora terza metropoli al mondo per abitanti (4,5 milioni). Essa era quale città del cinema, del teatro, dei giornali e dello sport agli occhi dei contemporanei la capitale culturale del periodo tra le due guerre.

La modernità culturale era già sbocciata in alcune sue tendenze prima della Grande Guerra, ma conobbe il suo pieno sviluppo soltanto a partire dal 1918. Affinché queste tendenze potessero diventare egemoniche dovettero aggiungersi due fattori: lo sconvolgimento causato dalla crudeltà della guerra mondiale delegittimava molto della cultura passata, nonché il completamento, con la Repubblica liberale, dell’emancipazione sociale degli ebrei tedeschi che si distinsero come artisti e come mecenati ed acquirenti.

Gli anni ’20 si distinsero per una fino ad allora mai esistita fertilità intellettuale che si nutriva da una parte della sensazione quasi neurotica, di insicurezza e disorientamento di cui era pervasa la vita culturale e politica di allora e che spinse gli uomini alla ricerca senza sosta di punti di riferimento a partire dai quali era possibile scardinare l’intera contemporaneità. Il filosofo Ernst Bloch descrisse quel periodo come una nuova "età di Pericle".

Fra le opere artistiche di tale periodo possono essere segnalate le caricature politiche di Otto Dix, John Heartfield e George Grosz. il movimento artistico della nuova oggettività, film come Metropolis di Fritz Lang, Nosferatu di Murnau, e molte altre opere prodotte dalla UFA (Universal Film Agentur), il movimento architettonico e progettuale del Bauhaus di Walter Gropius. In campo musicale emergeva la musica di Kurt Weill, quella delle revue musicali di Friedrich Hollaender e quella atonale e moderna di Alban Berg, Arnold Schönberg e Anton Webern. Se la vita letteraria della Repubblica restò influenzata fortemente da autori come Gerhart Hauptmann, Heinrich Mann e Stefan George, si svilupparono dall’altra parte soprattutto il racconto giornalistico (Egon Erwin Kisch) e il romanzo contemporaneo (tra molti Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, Jakob Wassermann, Hans Fallada, Erich Maria Remarque) che si confrontarono direttamente o sotto forma di fiction con i fenomeni e problemi del presente; così per esempio il romanzo Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin e il retrospettivo romanzo formativo di Thomas Mann La montagna incantata. Un genere a parte rappresentava la “poesia da consumo” critico-satirica di Erich Kästner e Kurt Tucholsky.

Die Goldenen Zwanziger - l’espressione, in voga anche in altre nazioni, in Inghilterra i “roaring twenties”, in Italia “gli anni ruggenti” – si riferisce nell’ambito della Repubblica di Weimar agli anni di relativa stabilità politica ed economica, cioè tra il 1924 e 1929. Il benessere economico e la pace politica erano conquiste recentissime comunque sempre precarie, per cui si paragonava lo stile di vita ed il modo di consumarla a un “ballo sopra il vulcano”.

George Grosz, Metropolis, 1916-1917, particolare

Soltanto con l’introduzione dell’orario legale di lavoro di 8 ore e delle ferie remunerate per contratto il concetto stesso di organizzazione del tempo libero divenne parte dell’esperienza quotidiana degli stipendiati tedeschi. Si assistette ad una democratizzazione dell’offerta culturale finora riservata ai ceti dirigenti. Per la prima volta vennero istituiti o aperti teatri, biblioteche, università popolari ai comuni impiegati ed operai desiderosi di acculturamento e crescita personale. Dischi musicali, film, riviste e la radio erano altrettanti mezzi nella diffusione di contenuti artistici a livello di massa. Al posto della rigida opposizione socialmente discriminatoria tra cultura seriosa e cultura d’intrattenimento subentrava la cultura in senso generale.

Anche l’industria del divertimento conobbe una tendenza rivoluzionaria verso il consumismo massificato. La capitale Berlino avanzò allora a “metropoli mondiale dello svago”.

Berlino – Sinfonia di una grande città (Berlin - Die Symphonie einer Großstadt) è un film documentario sperimentale tedesco girato a Berlino da Walter Ruttmann nel settembre del 1927.

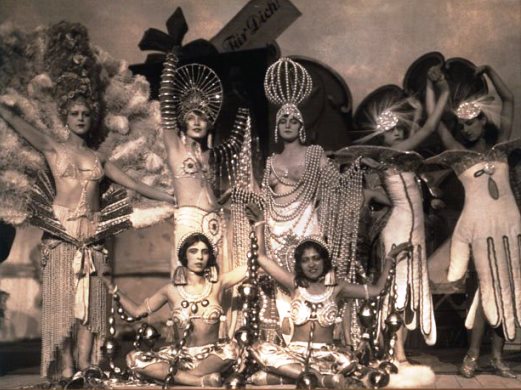

Copertina del libro “Cabaret Berlin. Revue, kabarett and film music between the wars”, Edel Italy; Har/Com edizione (1 gennaio 2006)

Kurfürstendamm, Unter den Linden, Alexanderplatz, Potsdamerplatz e Leipzigerplatz erano le arterie principali del divertissement. Numerosissimi i cinema, tra i quali spiccavano i megacinema eleganti (Ufa-Palast) con orchestra sinfonica accanto alle sale di proiezione popolari chiamate Flohkinos, cinema delle pulci. La Germania di allora contava 5000 cinema con 2 milioni di spettatori al giorno e eguagliava da sola tutta la produzione cinematografica europea. Fornitissima anche l’offerta teatrale. Max Reinhardt costruiva 2 teatri lungo il Kurfürstendamm che ne contava già tre. Bertolt Brecht debuttava con i suoi drammi, primo fra tutti l’Opera da tre soldi che riscontrava un’enorme popolarità. Stupirono le messe in scena dello stesso Reinhardt e di Erwin Piscator, si moltiplicarono negli spazi adiacenti a café ed osterie i cabaret satirici politici, come quello di Erika e Klaus Mann, di Kurt Tucholsky, di Karl Valentin e molti altri. Frequentatissimi erano anche gli impianti sportivi: stadi di calcio, di pugilato, velodromi con gare di sei giorni. La capitale pullulava di una miriade di nightclub, bar, sale da te e da vino (per la società bene) accanto a osterie e birrerie (per la gente comune). Le sale da ballo dove ex-ufficiali disoccupati si guadagnavano la vita come gigoló, videro il trionfo del Charleston e della musica Jazz, nonché delle manifestazioni di una moda all’insegna della trasgressione dei ruoli e dell’emancipazione femminile.

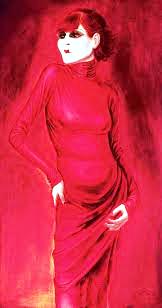

Otto Dix, La ballerina Anita Berber, 1925

Cavallo di battaglia della Berlino démi-monde, oseé e sfaciatamente provocatoria è

Anita Berber, la prima ballerina a danzare nuda nella Germania di Weimar. Diviene rapidamente celebre per il suo essere scandalosa, ambigua, bisessuale e per il suo smodato uso di droghe. Danza spesso indossando un pesante trucco, che nelle foto in bianco e nero e nei film dell'epoca risulta di un nero intenso, sottolineando così le sue labbra sottili e i suoi occhi. Taglia i suoi capelli a caschetto alla moda, che colora spesso di rosso, così come appare ritratta da Otto Dix.

Klaus Mann recensiva una sua esibizione con le seguenti parole: “Altri ballano la fame e l’isteria, la paura e l’avidità, il panico e l’orrore…Anita Berber – il suo viso congelato in una maschera sgargiante sotto gli spaventosi ricci della sua parrucca scarlatta – balla il coitus.”, mentre il corrispondente anglo-tedesco Paul Marcus (PEM) cantando ormai il crepuscolo alla donna fatale, le toglieva la maschera di terrore:

Klaus Mann recensiva una sua esibizione con le seguenti parole: “Altri ballano la fame e l’isteria, la paura e l’avidità, il panico e l’orrore…Anita Berber – il suo viso congelato in una maschera sgargiante sotto gli spaventosi ricci della sua parrucca scarlatta – balla il coitus.”, mentre il corrispondente anglo-tedesco Paul Marcus (PEM) cantando ormai il crepuscolo alla donna fatale, le toglieva la maschera di terrore:

„… la Berber è l’incarnazione della parodia. Fino al midollo donna demoniaca è ormai fuori moda. La bocca viziosa, gli occhi cattivi, depravata fin nelle punte dei cappelli. Così avanza strisciando. Circondata da un’irreale aura maschile, si ritira subitaneamente, seduce e appare come un brutto, opprimente incubo. Nulla è veritiero. Tutto montatura. La mano sottile, il corpo di serpente sussurrano: Guardate, quanto sono brava. Così era forse la donna dell’altro ieri. Raffinata, artificiale e ingenuamente seducente. …”.

Tamara de Lempicka, Autoritratto su Bugatti, 1929

Se per una donna dei tempi dell’Impero era impensabile frequentare gli spazi di divertimento senza compagnia maschile, con la crescita del ruolo femminile sul mercato di lavoro (anche a seguito dell’economia di guerra durante gli anni 1914-1918) le donne poterono conquistarsi non senza conflitti nuovi spazi di realizzazione nella politica, nelle scienze e nell’ambito culturale. Cambiava moltissimo lo stesso stereotipo femminile della società bene (a differenza del proletariato operaio) con il prevalere su un modello femminile materno di una figura di donna nuova (Die neue Frau) dal fisico e dall’aspetto androgino, sensualmente provocatoria, trasgressiva nei comportamenti e libera nelle sue frequentazioni. È l’ideale della donna Flapper con il taglio a caschetto (coupe à la garçonnière), il trucco pesante (finora prerogativa delle prostitute e delle démi-dames) e le gonne vestite appena sotto il ginocchio. La crisi economica del 1929 mise un freno alle trasgressioni degli anni ruggenti sia con il sopravvento della Nuova Oggettività (Neue Sachlichkeit) in arte, architettura e letteratura sia nell’ambito della moda.. Non ché l’ideale di una donna moderna stipendiata e conscia delle sue possibilità fosse sparito, semmai si ebbe un’evoluzione dal girl scintillante e sprizzante energia alla dama glamour dalla mimica contenuta ed il portamento controllato personificata da attrici come Greta Garbo e Marlene Dietrich e da pellicole come L’angelo azzurro di Josef von Sternberg. Il registro della donna matura, seducente e melanconica, lanciato da Hollywood e dagli studi UFA di Berlino, trova una sua fedele trasposizione nei ritratti di Tamara de Lempicka.

Con l’istituzione della Repubblica di Weimar e la sua costituzione liberale si aprirono anche gli spazi per l’emancipazione sessuale (si pensi alla pubblicazione a Vienna del “Settimanale di Hugo Bettauer”, una “rivista settimanale di cultura del vivere ed di erotismo”) e dei gruppi finora socialmente perseguitati quali gay, lesbiche e transgender. Con la Lega dei diritti dell’uomo ed altre associazioni si formarono per la prima volta organizzazioni di massa che lottarono contro la penalizzazione di comportamenti omosessuali, contro l’omofobia e la transfobia. Numerose furono le pubblicazioni seriali che trattarono gli argomenti di una vita affettiva tra persone dello stesso sesso.

Si crearono altresì circoli ricreativi omosessuali nella miriade di bar, nightclub e divertissements berlinesi; famoso fu in tal senso il circolo intorno allo scrittore inglese Christopher Isherwood. Importante per lo studio e la difesa dei diritti degli omosessuali fu il sessuologo Magnus Hirschfeld e il suo Institut für Sexualwissenschaft (Istituto per la scienza della sessualità).

Il cabarettista ed attore Wilhelm Bendow in “Zeppelin 1000 auf dem Mars”

_______________________________________________________________________________________________________________________

Molte curiosità ed approfondimenti interessanti sul panorama culturale della Berlino anni '20 offre il sito Kabarett.it: le notti berlinesi ai tempi di Weimar