La presa del potere da parte di Adolf Hitler il 30 gennaio 1933 su investitura del vecchio feldmaresciallo Hindenburg sembrava ai più una pura formalità, routine nell'andar e vieni di cancellieri della Repubblica di Weimar. Come ai suoi predecessori e in base ad una generale sottovalutazione del personaggio, a Hitler si davano soltanto alcuni mesi se non giorni al naufragio del suo governo. Eppure così non fu.

Entro un mese le azioni della Repubblica e della democrazia tedesca erano precipitate e si erano dissolte come la sabbia al vento, così anche le libere elezioni parlamentari del 5 marzo.

L'Incendio del Reichstag il 27 febbraio e la proclamazione dello stato d'emergenza da parte dei nazisti il giorno dopo – firmato dallo stesso presidente Hindenburg – sospendevano una serie di diritti civili costituzionalmente garantiti e diedero a Hitler la possibilità di incarcerare buona parte dei deputati di sinistra al Reichstag – nella sola Berlino e tra le fila del solo KPD si contavano 1500 arrestati.

Già durante il processo a Lipsia contro i presunti piromani – indicati dai nazisti immediatamente, la sera stessa dell'incendio, nei comunisti – si verificava quanto dovette diventare norma nei mesi ed anni successivi: la sottrazione alla giurisdizione vigente di una buona fetta del sistema esecutivo, poliziesco ed giuridico. Infatti, i nazisti intendevano trascinare i complottisti "rossi" innanzi al costituendo Volksgerichtshof (Corte del Popolo, una tribuna che dal 1934 fino al 1945 giudicava migliaia di cittadini e comminava più di 5000 condanne a morte per reati di opposizione politica applicandovi per i vari gradi il concetto di alto tradimento) per "condannarli" alla pena capitale. La procura generale del Reich di Lipsia ebbe comunque ancora abbastanza potere per avvocare a se il procedimento giudiziario che – malgrado le pressioni da parte della stampa e del governo nazionalsocialisti su processo e partecipanti – si concluse con l'assoluzione dei mandanti comunisti (tre bulgari e un tedesco).

Benché l'imparzialità e l'autonomia della corte risultassero già sensibilmente compromessi – sostituzione del pubblico ministero con uno fedele al partito, rinuncia di difensori vicini al KPD per intimidazioni, non ammissione di difensori stranieri – il verdetto provava ancora l'esistenza di un certo spazio di libertà slegato dai tentacoli del governo. Quest'ultimo fece comunque di tutto – specie dopo la vittoria terroristica delle elezioni parlamentari – per soggiogare tutta la vita politica, sociale, economica e culturale, allineare (=gleichschalten, da qui il Processo della Gleichschaltung) tutte le istituzioni al proprio potere. D'ora in avanti questi spazi di libertà sarebbero diminuiti sempre di più, pur sopravvivendo in minima parte nelle pieghe della stessa burocrazia nazionalsocialista. Ne sono una prova il coraggio e la lealtà ai principi della giustizia dimostrati da un sostituto procuratore attivo a Monaco di Baviera, il dottor Josef Hartinger.

Premessa

Dopo l'ascesa al potere della NSDAP e, soprattutto, a seguito della sospensione dei diritti civili, migliaia di prigionieri politici (80,000 nel 1933) dovettero essere "sistemati" in istituti di reclusione di fortuna, eretti alla bell'e buona dai segugi delle SA. Vi si utilizzavano edifici requisiti brutalmente dai proprietari, come palestre, caserme, vecchie fabbriche, castelli e fortezze. Questi campi di concentramento precoci o selvaggi (frühe o wilde Konzentrationslager) venivano gestiti, se non dalle SA, dai locali poteri esecutivi. L'insorgere di una multitudine di luoghi di detenzione non più controllabile assieme alla pregressa preoccupazione di dover sistemare gli oppositori del regime ispirò l'allora presidente della polizia di Monaco e successivamente Reichsführer delle SS, Heinrich Himmler ad istituire il sistema concentrazionario generalizzato che la Germania e metà Europa conobbero di seguito. Il prototipo per questi campi di concentramento, di lavoro forzato e di sterminio venne inaugurato ad appena un mese dalla presa di potere di Hitler il 22 marzo 1933 in una cittadina a nord di Monaco di Baviera, vale a dire Dachau. Questo luogo è diventato una sorta di accademia per il corpo delle Lager-SS, un centro di sperimentazione per la soppressione di individui non tollerati dalla dittatura.

Il Campo di Dachau era inizialmente, a partire dal 22 marzo, sottoposto alla polizia bavarese che forniva il personale di sorveglianza per i primi 150 detenuti. Ma già due settimane dopo vi si affiancarono membri delle SS in qualità di guardiani ausiliari. Non passava neanche un giorno dopo l'investitura degli sgherri che si verificarono i primi omicidi nei confronti dei detenuti. In una sorta di orgia di sangue ne sarebbero seguiti moltissimi altri (45000).

Il Campo di Dachau era inizialmente, a partire dal 22 marzo, sottoposto alla polizia bavarese che forniva il personale di sorveglianza per i primi 150 detenuti. Ma già due settimane dopo vi si affiancarono membri delle SS in qualità di guardiani ausiliari. Non passava neanche un giorno dopo l'investitura degli sgherri che si verificarono i primi omicidi nei confronti dei detenuti. In una sorta di orgia di sangue ne sarebbero seguiti moltissimi altri (45000).

Il caso

Nella fattispecie si trattava di quattro prigionieri ebrei, Rudolf Benario, Ernst Goldmann, Arthur e Erwin Kahn. Il mattino del 12 aprile i quattro erano comandati dal capo della compagnia di guardia Hans Steinbrenner allo svuotamento dei bidoni di rifiuti. Mentre i detenuti eseguirono l'ordine venivano pestati e colpiti a sangue dalla guardia delle SS. La stessa li prelevò la sera, li condusse fuori dal campo in mezzo al bosco dove li consegnò a altri tre sottoposti SS i quali, dopo averli portati ancora più nel profondo della foresta, li assassinarono a colpi di fucile.

Lo stesso giorno arrivò alla procura l'informazione della morte dei quattro prigionieri. Poiché il codice penale bavarese prescrisse come obbligatoria l'indagine su ogni decesso accaduto durante la custodia penitenziaria, venivano mandati a Dachau il procuratore Josef Hartinger assieme al medico forense Moritz Flamm.

Il comandante del lager Hilmar Wäckerle condusse i pubblici ufficiali nel bosco in quel punto, dove i quattro sarebbero stati uccisi durante la loro presunta fuga. Dopo di ché li portò ad ispezionare i cadaveri buttati in una capanna. Il procuratore Hartinger criticò il modo disumano con cui erano state trattate le spoglie. Assieme al medico legale verificò ben presto che nei morti si trattava di quattro ebrei finiti tutti con un colpo alla nuca. Uno di loro, Erwin Kahn sopravvisse al colpo, ma decedeva quattro giorni dopo in ospedale, isolato dalle SS. Hartinger e Flamm ritornarono più volte a Dachau senza metter inizialmente in dubbio le testimonianze delle sentinelle.

Nel frattempo si aggiungevano ai quattro sfortunati altri casi di decessi classificati dalla direzione come suicidi.

Col progredire delle indagini procuratore e medico evidenziarono, soprattutto attraverso le autopsie, delle gravi discrepanze ed incongruenze tra le ferite dei morti ed i racconti degli sgherri. Un'altra vittima, che secondo il personale sorvegliante si sarebbe dato la morte, dimostrò gravi ferite da pestaggio ed estese emoragie interne. Un'altro, abbattuto durante il tentativo di fuga, evidenziò segni di brutali percosse ed un foro del proiettile alla base del cranio. La sua schiena era devastata da profonde ferite da taglio.

Hartinger e Flamm scoprirono nei successivi due mesi evidenti indizi di omicidio e notificarono un'atto d'accusa contro il comandante Hilmar Wäckerle ed il segretario della cancelleria del lager. Nel maggio 1933 Hartinger presentò il caso al procuratore generale Karl Wintersberger. L'alto funzionario giudiziario sostenne inizialmente l'indagine del suo sottoposto, ma rifiutò di seguito di presentare l'atto d'accusa al ministero della giustizia bavarese, sempre più invaso dalle presenze della SS. Hartinger era costretto a ridurre drasticamente il dossier ai quattro casi più evidenti. Il procuratore generale lo firmò dopo averne informato il Reichsführer SS Heinrich Himmler.

La catena degli omicidi a Dachau si interruppe per un certo periodo, il comandante Wäckerle venne trasferito a Stoccarda e sostituito da Theodor Eicke. L'atto d'accusa e le prove ad esso allegate arrivarono all'ufficio del ministro della giustizia Hans Frank, ma, intercettati dal Gauleiter Adolf Wagner, vennero rinchiusi a chiave nella sua scrivania, dove li scoprirono a guerra terminata gli GI's dell'armata statunitense.

Epilogo

Sia Hartinger che Wintersberger vennero trasferiti d'ufficio in provincia. Wintersberger come presidente della Corte d'appello di Bamberga e Hartinger come presidente del tribunale locale di Amberg. Hartinger conservò, nonostante la costante sorveglianza da parte dei funzionari nazisti ed il timore della moglie che la casa venisse perquisita, il plico delle sue annotazioni sul caso Dachau fino alla fine della guerra.

Moritz Flamm non potè più praticare come medico forense. Dopo aver subito due tentativi di omicidio a cui sopravvisse, morì in circostanze sospette nell'anno successivo nell'ospedale psichiatrico di Egelfing-Haar.

Il dopoguerra

Le prove autoptiche raccolte e documentate puntigliosamente da Flamm per l'atto d'accusa di Hartinger servirono a guerra conclusa nel Processo di Norimberga per la condanna di nazisti di alto rango, come il capo dell'Ufficio centrale economico e amministrativo delle SS (il Wirtschafts-Verwaltungshauptamt era responsabile dei campi di concentramento e di sterminio), Oswald Pohl, giustiziato nel 1951 a Landsberg.

Le tre SS accusati quali esecutori degli assassini erano, a fine guerra, morti o dati per dispersi. Ma, oltre ad essi, Hartinger aveva accennato ad altri personaggi, allora, ignoti. Uno di questi, forse il più brutale e cinico, era Hans Steinbrenner. Malgrado la sua posizione, era comandante della compagnia SS e i forti indizi di essere anche responsabile della morte dei primi quattro assassinati a Dachau, gli si potevano imputare soltanto due omicidi con certezza testimoniale. Per questo venne condannato all'ergastolo nel 1952.

Resumé

Il caso Dachau testimonia, prima di tutto, il grande senso di giustizia e il coraggio di Josef Hartinger. Anche se a due mesi dalla presa del potere dei nazisti la violenza repressiva e terroristica non era ancora una cappa ermetica che chiudeva la società tedesca, le azioni intimidatorie violenti ed assassine degli anni precedenti erano ben esplicite e note, non soltanto al nostro procuratore. D'altronde, la stessa sua forza d'animo non venne testimoniata dal suo superiore Wintersberger, che nel 1937 entrò nel NSDAP.

L'istituzione del primo campo di concentramento a Dachau – l'unico che funzionava per tutta la durata della dittatura, 12 anni – ad un mese dal conferimento a Hitler del cancellierato da parte di Hindenburg è prova del fatto che i nazisti avevano programmato ancor nel periodo di opposizione politica l'eliminazione di tutta la classe politica repubblicana. L'iniziale affidamento alla polizia locale ed la successiva commistione con elementi della SS relega i primi anni di Dachau alla fase di sperimentazione.

In questo frangente temporale non era ancora impossibile per la giustizia "ordinaria" esercitare il proprio controllo sul potere delle SS e sul apparato concentrazionario: gli omicidi s'interruppero per un po' ed il comandante veniva sostituito.

L'insabbiamento del caso Dachau e la successiva l'investitura nel commando di Theodor Eicke trasformò il lager in uno spazio "franco", ossia non soggetto a giurisdizione né civile, né militare. Nemmeno i pompieri poterono entrare nella struttura e la giustizia del KZ veniva esercitata ad arbitrio del comandante – questa prerogativa era già esclusivo compito del comandante ai tempi del 1º regolamento "redatto" da Hilmar Wäckerle. Il 1 ottobre venne pubblicato il 2º regolamento, quello di Eicke, che si dimostrava ancor più severo con cui si introdusse il così detto Postenpflicht (il dovere delle sentinelle) che acconsentiva alle guardie di tirare subito per uccidere senza l'obbligo di spari di avvertimento.

L'evoluzione delle mondo delle SS rispecchiava la politica sperimentata già nei primi giorni a Dachau. Con l'Ufficio centrale per la sicurezza del Reich (RSHa), con a capo Heinrich Himmler, le SS crearono uno stato nello stato in cui – come nel caso dello sterminio degli ebrei – al di là delle gerarchie, dei regolamenti di servizio e delle ordonanze interne non vi fu alcun legame con l'apparato giudiziario esterno e nemmeno una struttura normativa giuridica interna. Qualsiasi iniziativa era frutto del parere, dell'ordine e dell'arbitrio del singolo esercente il potere. La responsabilità vigeva non a fronte di un costrutto giuridico trascendente il singolo potentato SS, ma solamente nei confronti dei superiori in gerarchia.

Chi era Josef Hartinger

Josef Hartinger era nato nel 1893 quale figlio di una famiglia radicata nella tradizione militaresca. Il padre, commerciante, era sottoufficiale della Reale Cavalleria bavarese, e la madre, figlia di un ufficiale. Hartinger divenne ben presto orfano di madre. Dopo aver conseguito il diploma di maturità a Ratisbona, iniziò ivi lo studio di filosofia presso l'università. Nel 1914 interruppe gli studi per arruolarsi volontario.

Il ventitreenne trascorse il periodo di guerra nelle trincee della Francia e del Belgio. Ne uscì pluridecorato nei ranghi di tenente. Come molti altri ufficiali tedeschi prodeguì il servizio in uno dei Corpi franchi (Freikorps) di spiccata ideologia reazionaria. Benché temprato veterano di tradizione borghese-conservatrice abbandonò il servizio militare a causa della brutalità con cui i suoi commilitoni schiacciarono l'esperienza della Repubblica dei Consigli bavarese.

Nel semestre d'inverno del 1920/1921 s'immatricolò presso l'Università di Monaco al corso di giurisprudenza che completò – malgrado i pressanti problemi economici – nel 1924 con lode.

Ne conseguì la chiamata da parte del ministero di giustizia. Dopo una serie di incarichi in provincia presso tribunali e penitenziari, ottenne un posto come sostituto procuratore a Monaco sotto la guida del procuratore generale Wintersberger.

Con le peripezie che seguirono il caso Dachau Hartinger assistette ad un brusco, quanto temporaneo arresto di carriera, essendo relegato ad Amberg come giudice locale.

Dopo la guerra, superato l'esame della commisione di denazificazione, Hartinger venne reintegrato nel suo posto ad Amberg. Wintersberger invece, classificato come "gregario" del nazionalsocialismo era costretto ad una multa amministrativa ed infine al pensionamento anticipato.

Hartinger aderì successivamente all'Unione Cristiano-Sociale Tedesca (CSU) di cui divenne presidente del distretto Amberg. Nel 1954 venne chiamato alla Corte di Giustizia Federale a Karlsruhe come procuratore federale. Egli finiva la sua carriera di magistrato come sottosegratario del Ministero di Giutizia bavarese nel 1966.

Soltanto all'età di 90 anni iniziò di parlare degli avvenimenti della fallita messa sotto accusa dei ranghi della SS di Dachau. Nel 1984, su richiesta del ministro di giustizia, metteva per iscritto le sue memorie riguardo agli anni 1933/1934. Successivamente diede un'intervista all'allora curatrice del memoriale di Dachau, Barbara Distel.

Josef Hartinger morì nel 1984, sei mesi dopo aver terminato le sue memorie.

Chi erano le vittime

Rudolf Benario nacque nel 1908 a Francoforte sul Meno come figlio di una famiglia della borghesia ebrea integrata. Il padre Leo era il redattore economico della Frankfurter Zeitung – un quotidiano che si distinse per le sue posizioni liberali e la collaborazione di numerosi intellettuali di origine ebraica come Siegfried Kracauer e Walter Benjamin. Con l'affidamento al padre dell'incarico di direttore dell'Istituto per il giornalismo la famiglia si trasferì a Norimberga dove Rudolf espletò il normale cursus formativo con il conseguimento del diploma di maturità. A questo aggiunse lo studio delle scienze sociali e giurisprudenza presso le università di Würzburg, Erlangen e Berlino. Il 28 gennaio 1933, due giorni prima della presa di potere di Hitler, venne proclamato dottore in scienze dello stato.

Rudolf Benario nacque nel 1908 a Francoforte sul Meno come figlio di una famiglia della borghesia ebrea integrata. Il padre Leo era il redattore economico della Frankfurter Zeitung – un quotidiano che si distinse per le sue posizioni liberali e la collaborazione di numerosi intellettuali di origine ebraica come Siegfried Kracauer e Walter Benjamin. Con l'affidamento al padre dell'incarico di direttore dell'Istituto per il giornalismo la famiglia si trasferì a Norimberga dove Rudolf espletò il normale cursus formativo con il conseguimento del diploma di maturità. A questo aggiunse lo studio delle scienze sociali e giurisprudenza presso le università di Würzburg, Erlangen e Berlino. Il 28 gennaio 1933, due giorni prima della presa di potere di Hitler, venne proclamato dottore in scienze dello stato.

Sin dal 1927 collaborò all'Unione tedesca degli Studenti Repubblicani (Deutscher Republikanischer Studentenbund) di ispirazione socialista. Con l'anno 1930 Benario passa – come moliti altri studenti delusi dell'appoggio dato dalla SPD al programma di riarmo del governo reazionario di Heinrich Brüning - dai Giovani Socialisti alla KPD. La sua attività non restò inosservato tanto che nel 1932 il rettore dell'Università di Erlangen denunziò il dottorando presso il Ministero per l'educazione ed il culto bavarese come "agitatore comunista". La partecipazione ad una serie di dimostrazioni a favore di disoccupati lo rese noto alla polizia. Aggravante per il reato di partecipazione ad una dimostrazione non autorizzata era la sua adesione al Partito Comunista Tedesco.

Benario fu infine membro attivo dell'associazione di canotaggio di Fürth che faceva parte dell'Unione ginnica e sportiva dei lavoratori tedeschi, associazione concorrente della Deutsche Turnerschaft, nazionalista e preclusa ad operai ed ebrei.

Ernst Goldmann nacque a Fürth, pure lui nel 1908. Fu figlio di una famiglia di commercianti ebrei. Egli frequentò il ginnasio umanistico per due anni. A seguito di una lite col padre, Ernst decise di abbandonare casa natale e scuola per iniziare un'attività commerciale.

Come già Rudolf Benario aderì anche Goldmann al Partito Comunista Tedesco ed ai Canottieri di Fürth. Nel 1931 venne arrestato dalla polizia per la partecipazione ad un'assemblea politica non autorizzata. Benché assolto come 29 suoi commilitoni, restò registrato presso le forze dell'ordine come "provocatore politico ed agitatore comunista". Ernst pubblicò con regolarità nel quotidiano cittadino comunista "Rotes Signal" articoli intitolati "Metodi educativi del Fascismo" in cui denunciò l'abitudine di quattro professori dei locali istituti scolastici, membri del NSDAP, di percuotere selvaggiamente gli allievi.

SA e la polizia bavarese utilizzarono gli elenchi delle persone fermate, liste redatte dalle istituzioni democratiche, per le ondate di arresti che seguirono alcuni mesi dopo.

Rudolf Benario e Ernst Goldmann furono arrestati il 10 marzo 1933 e trasferiti l'11 aprile dal carcere cittadino a Dachau.

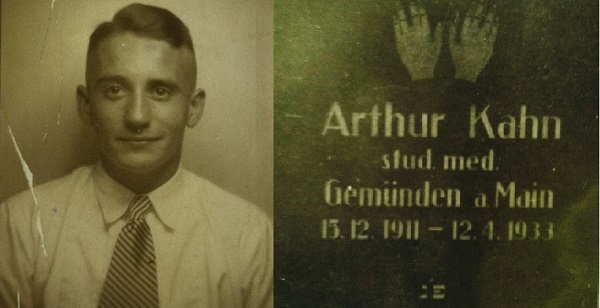

Arthur Kahn era uno studente universitario di 21 anni. Essendosi trasferito all'Edinburgh University in Scozia era ritornato nel 1933 per recuperare la documentazione prodotta precedentemente durante la frequentazione dei corsi universitari a Würzburg. Pur non essendo stato membro del KPD venne arrestato come simpatizzante di un'organizzazione antinazista. Soltanto a Dachau venne identificato come ebreo.

Arthur Kahn era uno studente universitario di 21 anni. Essendosi trasferito all'Edinburgh University in Scozia era ritornato nel 1933 per recuperare la documentazione prodotta precedentemente durante la frequentazione dei corsi universitari a Würzburg. Pur non essendo stato membro del KPD venne arrestato come simpatizzante di un'organizzazione antinazista. Soltanto a Dachau venne identificato come ebreo.

Erwin Elias Kahn nacque a Monaco di Baviera nel 1900. Figlio, con tre fratelli, di un agente assicurativo, trascorse parte della sua giovinezza a Bucarest, dove si sposò con una romena, e a Ginevra in Svizzera. Pestato selvaggiamente e sparato alla nuca Erwin sopravvisse e venne trasportato in ospedale a Monaco dove morì quattro giorni dopo. Kahn riuscì comunque a raccontare l'accaduto ad un'infermiera e un medico.

Dopo la perdita di Erwin la famiglia subì altre tragedie. I genitori ed una sorella morirono rispettivamente a Theresienstadt e Auschwitz.

Chi erano gli assassini

Hilmar Wäckerle, il primo comandante di Dachau, fu figlio di un notaio di Monaco di Baviera. Wäckerle fu inviato alla scuola bavarese per ufficiali dell'esercito all'età di 14 anni, per proseguire la sua carriera prescelta. Dopo aver completato i suoi tre anni come cadetto, nell'agosto 1917, fu assegnato al Primo Battaglione di fanteria bavarese e l'anno seguente si trovò sul fronte occidentale con il grado di sergente. Gravemente ferito nel settembre 1918, non era più in grado di tornare al fronte prima dell'armistizio, e di conseguenza, la sua possibilità di immatricolarsi e diventare un ufficiale andò persa.

Hilmar Wäckerle, il primo comandante di Dachau, fu figlio di un notaio di Monaco di Baviera. Wäckerle fu inviato alla scuola bavarese per ufficiali dell'esercito all'età di 14 anni, per proseguire la sua carriera prescelta. Dopo aver completato i suoi tre anni come cadetto, nell'agosto 1917, fu assegnato al Primo Battaglione di fanteria bavarese e l'anno seguente si trovò sul fronte occidentale con il grado di sergente. Gravemente ferito nel settembre 1918, non era più in grado di tornare al fronte prima dell'armistizio, e di conseguenza, la sua possibilità di immatricolarsi e diventare un ufficiale andò persa.

Impossibilitato nel continuare la sua carriera nell'esercito, Wäckerle si iscrisse alla Technische Universität di Monaco di Baviera per studiare agricoltura. Lì conobbe Heinrich Himmler. Come suo compagno Himmler, nel 1919, si unì ai Freikorps Oberland e divenne uno dei primi membri del partito nazista. Wäckerle era presente al Putsch di Monaco, così come durante il tentativo di assassinio nel gennaio 1924 di Franz Josef Heinz, il politico separatista del Palatinato e amministratore del protettorato francese della Saar.

Dopo la laurea all'età di 25 anni, Wäckerle ridimensionò il suo coinvolgimento diretto nella politica nazista, per diventare manager di un ranch. Tuttavia riprese la sua attività nel partito nel 1925, dopo avere ricominciato a frequentarlo. In questo periodo aiutò anche Hitler nel progetto di sviluppo della politica agricola nazista. Poco tempo dopo, si iscrisse al Primo reggimento di volontari delle SS.

Nel 1933 fu scelto da Himmler, suo vecchio amico, a diventare il primo comandante del neonato campo di concentramento di Dachau. Sotto gli ordini dello stesso Himmler, Wäckerle, stabilì speciali misure di trattamento riservate ai prigionieri politici. In altre parole, istituì nel campo un regime di terrore. Tra le sue iniziative, era inclusa l'esecuzione di prigionieri per insubordinazione violenta ed istigazione alla disobbedienza. Lasciò il posto di comandante del lager pochi mesi dopo, in favore di Theodor Eicke.

Wäckerle fu uno dei primi membri delle unità che successivamente divennero la Waffen-SS. Come ufficiale di questo gruppo servì nei Paesi Bassi e nell'Unione Sovietica, conseguendo i ranghi di Standartenführer.

Hilmar Wäckerle, morì ucciso in guerra, nei pressi di Leopoli, nel 1941.

Dopo la sua morte, la vedova di Hilmar, Elfriede Wäckerle, si legò a un uomo di nome Johann Herzog. Indignato da questo, Himmler inviò Herzog in un campo di concentramento dove gli fu negato ogni contatto con Elfriede Wäckerle.

Hans Steinbrenner nacque a Francoforte come figlio di un fabbricante di armi. Trasferitosi a Monaco egli lavorò, dopo una carriere scolastica interrotta, nel negozio d'armi del padre. Dopo la morte di quest'ultimo Steinbrenner tentò di continuare l'attività paterna, ma dovette dichiarare nel 1932 il fallimento dell'esercizio.

Iscrittosi al Partito Nazionalsocialista e nelle SS nel 1933, ottenne un posto come agente ausiliario presso la locale polizia. Steinbrenner fu uno tra le prime guardie ausiliarie della SS nel campo di concentramento di Dachau. Ivi si distinse da subito per il suo zelo nel maltrattare brutalmente i prigionieri con il suo nerbo di bue.

Benché gli si poteva contestare con sicurezza soltanto la responsabilità di due omicidi – la documentazione relativa ad altri è stata distrutta – divenne il simbolo della bestialità e disumanità del regime concentrazionario.

Già negli anni '30 le testate giornalistiche in esilio riferirono della brutalità di Steinbrenner grazie ai racconti di sopravvissuti e fuggitivi. Egli venne chiamato "Ivan il Terribile", - in allusione al cognome - "Mord (assassinio)- Brenner (incendiario)", "incendiario di ebrei" e "boia degli operai di Dachau".

La sua notorietà gli costò temporaneamente il posto nel campo di concentramento. Dopo che le onde del Caso Dachau si erano placate, ritornò alla sua vecchia mansione. Nel 1937 si trasferì alle Unità SS "Teschio" (SS-Totenkopfverbände) operanti nel Campo di Buchenwald per finire infine come sanitario nelle Waffen-SS.

Arrestato nel 1945 Steinbrenner fuggì inizialmente alla giustizia americana e tedesca. Nel 1946 e poi nel 1948 gli si imputò l'assassinio dei quattri ebrei Benario, Goldmann e i due Kahn, ma l'affacciarsi di un numero impressionante di altri delitti capitali rinviò il processo contro di lui di anni. Soltanto nel 1952 si arrivò alla condanna di Hans Steinbrenner per omicidio in due casi e gravi lesioni personali in numerosi altri. Il verdetto lo condannò alla pena dell'ergastolo. Durante gli anni di reclusione redasse le sue memorie intitolate "Dietro le quinte di Dachau", una specie di confessione tardiva.

Liberato dopo 10 anni Hans Steinbrenner si tolse la vita per impiccagione nel 1964.