Le parole sfide e opportunità stanno attualmente riempendo la bocca di tutti, come se fosse divenuto un obbligo morale universale presentarsi alla sfida, accettarne il rischio e approfittare dell’opportunità, nella vita professionale come in quella privata. Il significato ambivalente di questi concetti ritenuti positivi traspare soltanto in due tipologie di comportamenti i cui attori sanno approfittare delle opportunità dando alla fortuna, al bisogno, una bella spinta: impostori e giocatori.

Relegati i secondi nell’ambito della patologia, ai primi si nega normalmente qualsiasi apprezzamento sociale. Ma le nostre società, sia quelle di un tempo che quelle di adesso, non hanno mai smesso di subire la loro impronta ed il loro fascino.

Vari impostori storici sono diventati personaggi leggendari le cui avventure molte penne d’autore hanno immortalato per l’ampio pubblico letterario. Stupisce il più delle volte la complessità della figura dell’impostore che va dall’imbroglione al falsario, dal truffatore all’ipocrita, dal bugiardo al ciarlatano, dal burlone fino al criminale a tutto tondo. Queste figure servono spesso come specchio alla società del momento, che rimane vittima del loro sapiente gioco e della loro infida parvenza. È la stessa storicità delle manifestazioni imposturali - un filo rosso che attraversa a tinte più o meno intense il cammino dell’umanità - a svelarci una delle caratteristiche più evidenti del fenomeno, vale a dire, l’impostore è innanzi tutto e più di ogni altro un figlio del suo tempo, i dettagli dell’impostura sono specifici di un definito periodo e di un preciso luogo.

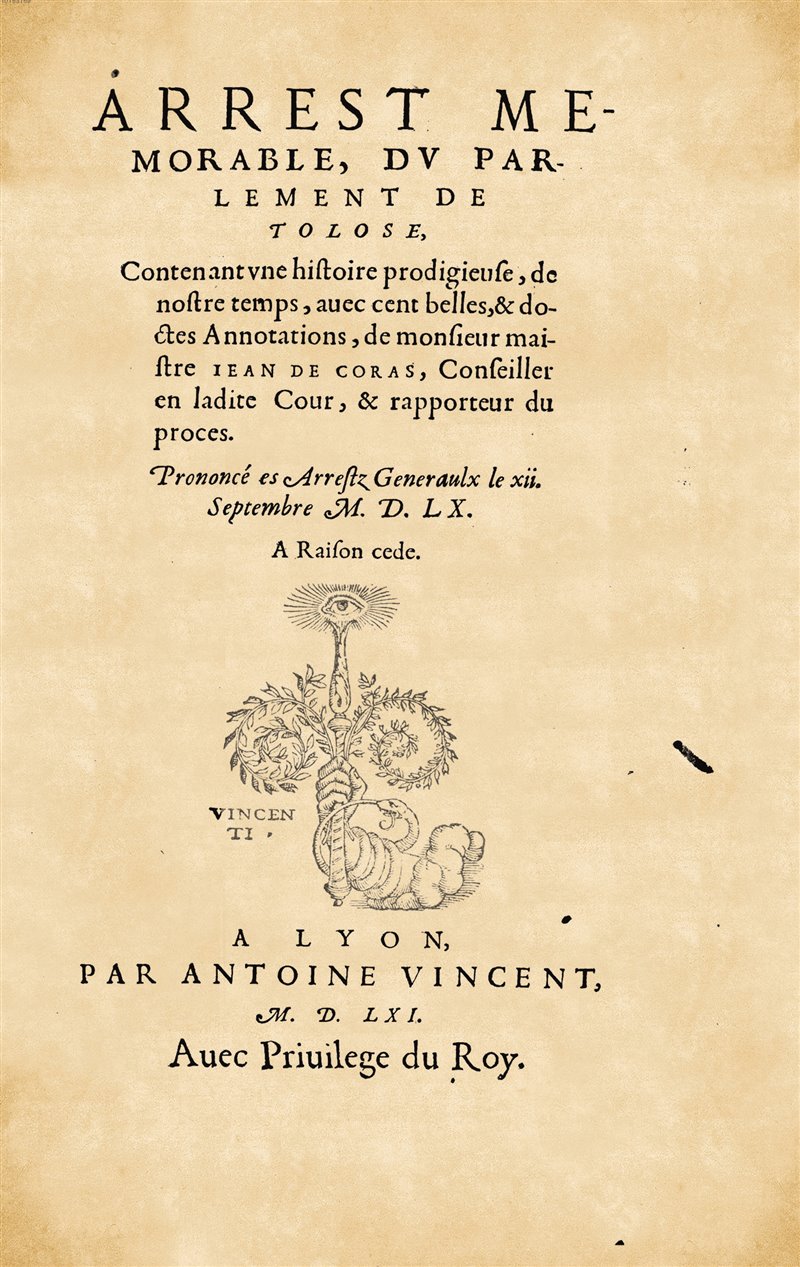

Questo dato di fondo emerge con chiarezza e non poca sorpresa dalle vicende di Martin Guerre, una storia di abbandono e ritorno, di impostura condivisa e denunciata, svoltasi in una contea pirenaica francese del 16º secolo. Un uomo lascia di punto in bianco la giovane moglie. Passano anni ed egli si presenta di nuovo in paese suscitando lo stupore e una certa diffidenza da parte della comunità e della stessa coniuge. Comunque dopo un po’ – l’uomo conosce i pur minimi dettagli della vita comunitaria e matrimoniale precedente – venne accolto nel consesso sociale del villaggio e pure nel letto della giovane. Se non fosse che qualche anno più tardi si presentava un altro Martin Guerre che, a differenza del primo, veniva preso per impostore. Di fronte alle rassicurazioni e le conoscenze dettagliate esposte pure dal secondo venuto, la comunità – molto meno la moglie, molto più i sospettosi fratelli del Martin – non sapeva fare altro che rivolgersi ai giudici di Tolosa.

Il Parlamento del capoluogo guascone era anch’esso indeciso. Se in un caso o nell’altro ci fosse stato l’assunzione di una falsa identità, tale atto d’impostura sarebbe comunque risultato molto verosimile (per l’ammissione dello stesso giudice Jean de Coras). Infatti in quel periodo (segnato dalla Guerra franco-spagnola) e in quel luogo (il confine pirenaico conteso) la sparizione, il conseguente cambio di identità e la ricomparsa erano una possibilità considerata diffusa – si pensi ai numerosi profughi di guerra (gli stessi Guerre si chiamavano prima Aguerre e venivano da Hendaye nei Paesi Baschi), i disertori e soldati allo sbando dopo le sconfitte. Non solo i giudici, ma anche la comunità, e addirittura la moglie accettavano il fatto che eventualmente una persona diversa dall’originale Martin Guerre si fosse annidata nel paese e nella casa di Artigat? Fu rassegnazione, timore di restar sola, indifesa a spingere la moglie ad accettare uno straniero e dargli pure un figlio? O l’inganno era talmente perfetto che la giovane Bernarde non se ne accorse nemmeno nell’intimità del letto coniugale? Sia come sia stato, alla fine il caso si risolse con lo smascheramento dell’impostore, il “primo” ritornato, un uomo di nome Arnaud de Tilh. Questi avrebbe appreso da due commilitoni del vero Martin Guerre, tutti i minimi dettagli della sua vita. Ecco il segreto di tanta familiarità! È emblematica dei tempi pure la condanna pronunziata dal Parlamento: l’uomo chiamato “Pansette” e dalla cattiva reputazione venne impiccato. Come i falsari e contraffattori di monete anche quelli d’identità andavano incontro alla pena capitale.

Dobbiamo la conoscenza del caso alla storica americana Nathalie Zemon Davis, che – scoperto il resoconto del caso giudiziario steso in privato da uno dei giudicanti, Jean de Coras (interessante personaggio anche lui) – si mise a ricostruire la vicenda pur in base alle pochissime notizie di cui disponeva (il libro Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento è considerato uno tra i più riusciti esempi della Microstoria). Data la mancanza documentale la studiosa iniziava dalla ricostruzione del sistema culturale di una contea pirenaica della seconda metà del 16º secolo. Un complesso coerente di pratiche, di cerimoniali e di istituzioni che regolavano la vita, un amalgama di convinzioni, convenzioni e credenze che guidavano le menti dei villani di Artigat. Quello a cui la Davis ricorse era il concetto del verosimile, che contraddistingue la data azione, il dato comportamento come possibile e credibile. Vale a dire la stessa strategia, lo stesso procedere del finto Martin Guerre. Le finzioni, i mascheramenti e dissimulazioni attuati da Arnaud de Tilh non sarebbero stati efficaci – non avrebbero ingannato sposa, comunità e giudici - se non avessero aderito pienamente a convinzioni, convenzioni e credenze non solo della comunità di Artigat, ma dell’intera società guascone del tempo.

Dobbiamo la conoscenza del caso alla storica americana Nathalie Zemon Davis, che – scoperto il resoconto del caso giudiziario steso in privato da uno dei giudicanti, Jean de Coras (interessante personaggio anche lui) – si mise a ricostruire la vicenda pur in base alle pochissime notizie di cui disponeva (il libro Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento è considerato uno tra i più riusciti esempi della Microstoria). Data la mancanza documentale la studiosa iniziava dalla ricostruzione del sistema culturale di una contea pirenaica della seconda metà del 16º secolo. Un complesso coerente di pratiche, di cerimoniali e di istituzioni che regolavano la vita, un amalgama di convinzioni, convenzioni e credenze che guidavano le menti dei villani di Artigat. Quello a cui la Davis ricorse era il concetto del verosimile, che contraddistingue la data azione, il dato comportamento come possibile e credibile. Vale a dire la stessa strategia, lo stesso procedere del finto Martin Guerre. Le finzioni, i mascheramenti e dissimulazioni attuati da Arnaud de Tilh non sarebbero stati efficaci – non avrebbero ingannato sposa, comunità e giudici - se non avessero aderito pienamente a convinzioni, convenzioni e credenze non solo della comunità di Artigat, ma dell’intera società guascone del tempo.

La conclusione della Davis in merito al furto d’identità è la seguente: se è vero che i casi sembrano alimentare un interesse universale, diffondendosi nello spazio e nel tempo, l’impostura è “embedded”, cioè embricata nel suo spazio-tempo; l’impostore è un’artista della mimesi. L’impostore era e rimane un grande improvvisatore sociale nel gioco della “sua” società.

A sottolineare il concetto espresso dalla professoressa di Princeton ci corre in aiuto niente meno che Giovanni Boccaccio. Il suo Decameron pullula di personaggi, impenitenti imbroglioni, ingannatori compulsivi (Decameron II, novella 3 ; Decameron II, novella 7 ; Decameron II, novella 9 ; Decameron III, novella 7 ; Decameron III, novella 9). Già il primo episodio ci presenta un impostore senza scrupoli, senza pudore e timore di Dio: Ser Cepparello con una falsa confessione inganna un santo frate e muorsi; e, essendo stato un pessimo uomo in vita, è morto reputato per santo e chiamato San Ciappelletto.

L’impostura dell’usuraio si regge sull’aspettativa del povero e ingenuo frate confessore. Vale a dire ricalca, o meglio, scimmiotta spudoratamente i racconti agiografici delle vite dei novelli santi laici, quelli che pur vivendo nel mondo cittadino mercantile del Tardo Medioevo con le sue incongruenze morali, sono riusciti a salire agli onori degli altari; asseconda infine nella narrazione autobiografica lo schema confessionale proposto dalla Chiesa. Alla fine, facendo così, egli “diventa” santo proprio perché la sua narrazione corrisponde a quanto il suo uditorio - confessore, ma anche il pubblico borgognone - s’immagina possa essere un santo cittadino e laico.

Il passaggio da Ser Cepparello, dove Ser era titolo prerogativa di notaio in Toscana, a San Ciappelletto è reso possibile dall’abile sfruttamento delle convenzioni vigenti, alla manipolazione dei riferimenti specifici di un certo ambiente, siano essi aderenti all’immagine del nuovo modello di santo (mercantile), siano essi relativi a quelle linguistiche vigenti nel luogo del impostura (dell’idioma francese).

Nella riuscita dell’impostore è sempre fondamentale la coerenza tra l’evento e l’orizzonte semantico. La capacità del bugiardo è di “adeguarsi alle situazioni” in cui si trova e di “fornire versioni di uno stesso fatto” ogni volta “conformi ai desideri dei suoi interlocutori”.

C’è chi ha voluto vedere il fenomeno dell’impostura legato strettamente a determinate contingenze storiche, siano esse di tipo economico, sociale, politico e culturale. Risulta certamente innegabile che tempi storici segnati da sconvolgimenti, novità e rivoluzioni possano rappresentare congiunture feconde per coloro che prediligono una personalità mimetica, fluttuante e multipla. Abbiamo visto l’esempio della guerra tra Francia e Spagna lungo il confine pirenaico, pensiamo agli scossoni che l’ascesa di banchieri ed usurai – spesso indistinguibili gli uni dagli altri - pieno e tardomedievali dovette aver provocato nelle coscienze e negli animi delle comunità cristiane in Europa.

Simili terremoti sociali e spirituali conobbe anche l’Europa del ‘700. La grande operazione di denuncia dei pregiudizi e di smascheramento delle convenzioni realizzata dagli Illuministi si tradusse in un ampia delegittimazione delle barriere sociali, religiose e morali che favorì il brassage, ossia la “mescolanza degli ordini”. Di conseguenza, l’intenso lavoro intellettuale della seconda metà del Settecento “non solo conferma la fragilità delle frontiere che separano i soggetti, ma produce ovunque, “da Venezia a Praga, una fioritura di persone “dubbiose”, di bastardi autentici e mulatti veri, ma anche di falsi marchesi”. Bari, spie, millantatori e aristocratici fasulli. Si pensi al Barry Lyndon e al suo zio, il Chevalier de Balibari nelle Memorie di Barry Lyndon di William M. Thackeray.

O altrimenti alla figura d’imbroglione più brillante di quel periodo, Giuseppe Balsamo, meglio noto come Alessandro Conte di Cagliostro. Il palermitano era un vero e proprio magnetizzatore, in lui si volle riconoscere colui che era capace di travalicare i limiti dello scibile. La sua ascesa sociale fu tanto strepitosa quanto, di seguito, rovinosa era la sua caduta.

O altrimenti alla figura d’imbroglione più brillante di quel periodo, Giuseppe Balsamo, meglio noto come Alessandro Conte di Cagliostro. Il palermitano era un vero e proprio magnetizzatore, in lui si volle riconoscere colui che era capace di travalicare i limiti dello scibile. La sua ascesa sociale fu tanto strepitosa quanto, di seguito, rovinosa era la sua caduta.

Anche il nuovo mondo non era immune a quella sorta di pandemia. Il virus dell’impostura colpì gli Stati Uniti di metà ‘800 con tutta la sua virulenza. Le grandi immigrazioni e lo spostamento della frontiera verso ovest determinarono allora un quadro sociale, culturale ed economico estremamente fluido, contrassegnato da continui cambiamenti e flebili determinazioni delle identità. Un tipo d’uomo ben preciso percorse allora le lande del Midwest statunitense, emblema di un sistema culturale, economico e sociale ben preciso, quello del nascente capitalismo finanziario e dei suoi self-made men: il Confidence-man, l’uomo di fiducia, l’imbroglione di mestiere, che Herman Melville immortalò nel suo omonimo romanzo (ancora oggi la parola gergale statunitense per l’impostore è con-man).

L’impostore si rivela essere una sorprendente sfida alla modernità ed ai suoi concetti di “identità” personale e “sviluppo” storico culturale, anche, e sopra tutto, nel secolo scorso, quando l’apparato di controllo sociale messo in piedi dalle nazioni del mondo occidentale sembrava poter soffocare sul nascere le velleità mimetiche di personaggi dalla multipla identità. Così non avvenne. Anzì, proprio sul nascere del 20º secolo, quando le sorti progressive lastricarono di opportunità inaudite le strade percorse dai cavalieri di fortuna – si pensava che la fine del 19º avesse spalancato le porte ad un futuro dorato per l’umanità - apparivano 2 casi che facevano furore nei quotidiani e nelle riviste delle metropoli europee.

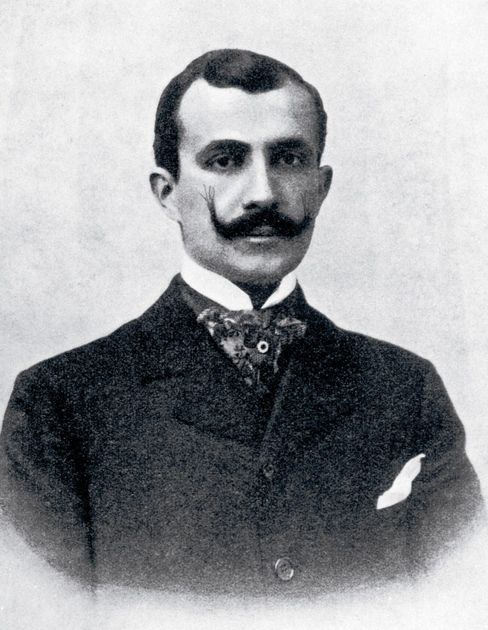

Il primo fu quello di Georges Manolescu (scheda Wikipedia in rumeno e tedesco), un disertore dell’accademia militare romena, che, fuggito a Vienna e Parigi, visse di furti in alberghi e della carità del sistema penitenziario locale prima di inventarsi aristocratico sotto il nome di Principe Lahovary. Come tale sposò una nobile tedesca, la contessa Angelika Wilding von Königsbrück, con cui ebbe una figlia. L’idillio sociale sembrava raggiunto, ma, poco dopo la sua nascita, Georgiu “disertò” una seconda volta e lasciò con l’abbandono del nido familiare discendenza e sicurezza sociale. Seguirono anni travagliati di numerose razzie in alberghi di lusso di mezz’Europa fino a quando, nel primo anno del nuovo secolo, venne arrestato. Condannato per una lunga filza di reati, il “principe” se la cavò con un confino relativamente confortevole – le sue memorie rendevano bene - in un manicomio berlinese prima della sua morte prematura a 36 anni.

Il primo fu quello di Georges Manolescu (scheda Wikipedia in rumeno e tedesco), un disertore dell’accademia militare romena, che, fuggito a Vienna e Parigi, visse di furti in alberghi e della carità del sistema penitenziario locale prima di inventarsi aristocratico sotto il nome di Principe Lahovary. Come tale sposò una nobile tedesca, la contessa Angelika Wilding von Königsbrück, con cui ebbe una figlia. L’idillio sociale sembrava raggiunto, ma, poco dopo la sua nascita, Georgiu “disertò” una seconda volta e lasciò con l’abbandono del nido familiare discendenza e sicurezza sociale. Seguirono anni travagliati di numerose razzie in alberghi di lusso di mezz’Europa fino a quando, nel primo anno del nuovo secolo, venne arrestato. Condannato per una lunga filza di reati, il “principe” se la cavò con un confino relativamente confortevole – le sue memorie rendevano bene - in un manicomio berlinese prima della sua morte prematura a 36 anni.

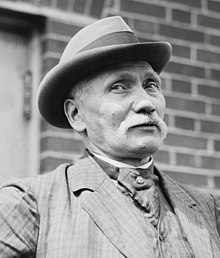

Un altro caso, ugualmente eclatante, era quello del calzolaio Friedrich Wilhelm Voigt. Dalla fedina penale non propriamente corta – una serie di furtarelli, contraffazioni – il povero uomo si trovò di fronte ad un tipico paradosso burocratico. Essendo già condannato, non poteva avere il permesso di soggiorno nel Brandeburgo e quindi non poteva trovare un lavoro. Per “ovviare” a questa storia intricata, il nostro ladruncolo si spacciava per un capitano dell’esercito prussiano, mise sotto suo comando una compagnia di fucilieri reali e occupò il municipio di Köpenick – da qui la sua notorietà come Hauptmann [capitano] von Köpenick, allora una cittadina alle porte di Berlino. I suoi prodi soldati arrestarono il sindaco e altri dipendenti comunali, mentre il signor capitano si fece consegnare la cassa del comune con l’equivalente di 25,000 euro. L’”atto giudiziario” terminò con la fuga dell’impostore, l’ammanco di quei 4000 marchi, lo sputtanamento del militarismo prussiano e, 10 giorni dopo il colpo, con l’arresto del vecchio briccone. Condannato a 4 anni, sull’onda di una simpatia pressoché plebiscitaria concessagli dall’ampio pubblico e da parte dello stesso imperatore – quella dell’impostura è pur tuttavia un’arte, l’ottava - il capitano venne amnistiato e trascorse, grazie al lascito di una danarosa vedova e i diritti delle sue apparizioni teatrali, gli anni in benessere, prima che la Grande Guerra e il periodo postbellico colpissero in modo devastante l’ex ufficiale e buona parte della società tedesca.

Un altro caso, ugualmente eclatante, era quello del calzolaio Friedrich Wilhelm Voigt. Dalla fedina penale non propriamente corta – una serie di furtarelli, contraffazioni – il povero uomo si trovò di fronte ad un tipico paradosso burocratico. Essendo già condannato, non poteva avere il permesso di soggiorno nel Brandeburgo e quindi non poteva trovare un lavoro. Per “ovviare” a questa storia intricata, il nostro ladruncolo si spacciava per un capitano dell’esercito prussiano, mise sotto suo comando una compagnia di fucilieri reali e occupò il municipio di Köpenick – da qui la sua notorietà come Hauptmann [capitano] von Köpenick, allora una cittadina alle porte di Berlino. I suoi prodi soldati arrestarono il sindaco e altri dipendenti comunali, mentre il signor capitano si fece consegnare la cassa del comune con l’equivalente di 25,000 euro. L’”atto giudiziario” terminò con la fuga dell’impostore, l’ammanco di quei 4000 marchi, lo sputtanamento del militarismo prussiano e, 10 giorni dopo il colpo, con l’arresto del vecchio briccone. Condannato a 4 anni, sull’onda di una simpatia pressoché plebiscitaria concessagli dall’ampio pubblico e da parte dello stesso imperatore – quella dell’impostura è pur tuttavia un’arte, l’ottava - il capitano venne amnistiato e trascorse, grazie al lascito di una danarosa vedova e i diritti delle sue apparizioni teatrali, gli anni in benessere, prima che la Grande Guerra e il periodo postbellico colpissero in modo devastante l’ex ufficiale e buona parte della società tedesca.

Quando “si spensero le luci” nel 1914 il buio non avrebbe imperato solamente durante gli anni del conflitto, ma avrebbe gettato le sue ombre anche sugli anni venti del secolo breve. Questo vale soprattutto per la Germania e per il periodo della Repubblica di Weimar. A dire il vero, vi furono anche i periodi luminosi che squarciarono prepotentemente il buio, ma il decennio era segnato da instabilità, sconvolgimenti, accelerazioni progressiste, decelerazioni reazionarie in politica, economia, cultura, nel sociale e nei costumi. Il senso di vertigine provocato da tali cambiamenti di valori non era soltanto un’esperienza intellettuale, ma concreta quotidianità: nel 1923 l’inflazione raggiunse il suo culmine in Germania. La svalutazione dei valori non era in quel periodo soltanto questione di speculazione filosofica o di furori dadaisti, ma soprattutto una delle finanze e della politica. “In un mondo “insicuro” l’impostore divenne l’uomo tipo degli anni ‘20 per eccellenza”.

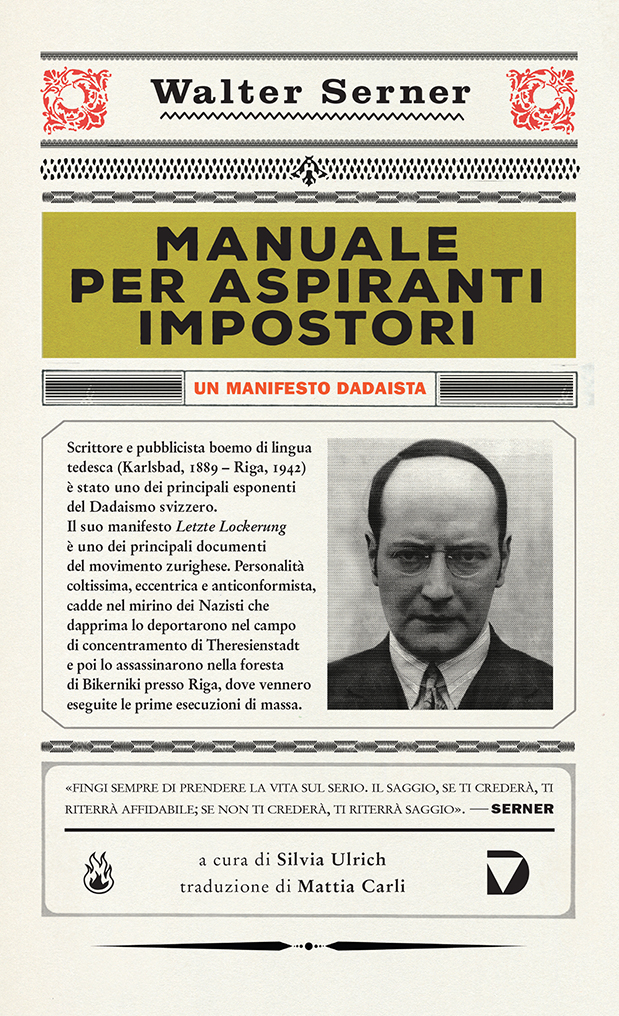

Walter Serner, pseudonimo di Walter Eduard Seligmann (Karlovy Vary, 15 gennaio 1889 – Bikernieki, 23 agosto 1942), è stato uno scrittore e saggista boemo di lingua tedesca, nonché esponente del Dadaismo.

Lo scrittore ebreo galiziano Joseph Roth, privato due volte della patria (dopo la fine dell’Impero asburgico nel 1918 e poi, a seguito del suo esilio in Francia, nel 1933) dice di se stesso, assumendo l’identità di Naphtali Kroj in quella sorta di autobiografia intitolata Fragole: “Sono una specie di cavalier d’industria. Così vengono definite in Europa le persone che si spacciano per quello che non sono. […] io ho un passaporto falso, non ho nessun certificato di battesimo e nessun albero genealogico. … Nella mia terra natale non avevo bisogno di documenti. Tutti mi conoscevano.” Gli impostori dello scrittore ebreo galiziano – anche Franz Tunda in Fuga senza fine - non sono soltanto senza passaporto, apolidi senza carta di identità, essi sono anche tipici “europei orientali”, che nel “carnevale delle identità” rivestono sempre il ruolo dei perdenti.

Anna Anderson, pseudonimo di Franziska Schanzkowski o, secondo altre fonti, Anastasija Romanov/Alessija Romanov Manahan (Borowy Las, 16 dicembre 1896 – Charlottesville, 12 febbraio 1984), è stata una donna polacca che dal 1920 al 1984, anno della morte, ha sostenuto di essere Anastasija Nikolaevna Romanova, quartogenita figlia dello zar Nicola II, fucilato il 17 luglio 1918

Non sorprende perciò che innanzi a tempi sì travagliati ed incerti nel sentire la propria identità, usciva un saggio, non sociologico – come ci si poteva aspettare – ma criminalistico sull’impostura: la Psychologie des Hochstaplers (La psicologia dell’impostore) del procuratore berlinese Erich Wulffen (scheda Wikipedia in tedesco). Il magistrato, criminologo e alto funzionario del sistema penitenziario prussiano sottolinea che l’impostore è “l’uomo del suo tempo”, egli segna le caratteristiche paradossali dell’identità dell’era moderna. Lungi dall’essere un atavismo, egli possiede una disposizione psichica affatto aliena dalla normalità. Contro Lombroso Wulffen afferma: “Noi, criminalisti moderni, sosteniamo che i caratteri dei criminali si formano nel loro ambiente circostante, replicando, in modo identico o anche modificato, sia dal punto di vista fisico che psichico quelle caratteristiche fondamentali di classe della società e del popolo, in mezzo alle quali sono nati e cresciuti.” Esplorare la psicologia dell’impostore è anche una sorta di diagnosi del proprio tempo e della propria società. E appunto da questa constatazione parte la sua indagine di criminologia culturale.

Il procuratore indaga inizialmente le motivazioni entro lo sviluppo psicologico del bambino di comportamenti, quali emulare, scimmiottare, dissimulare e travestire, per poi documentare la particolare disposizione di certi mestieri all’impostura: cacciatori, sportivi, ufficiali, artisti, professori e studenti sono particolarmente soggetti alla contaminazione. L’autocoscienza di queste professioni e modi d’essere sarebbe genuinamente truffaldina [sic!].

Anche Helmut Plessner, uno dei fondatori dell’antropologia filosofica, fornisce in Anthropologie der Nachahmung (Antropologia dell’imitazione) importanti indizi per la comprensione del comportamento dell’impostore e il significato che esso riveste per le riflessioni antropologiche: egli definisce il gesto imitativo una fondamentale caratteristica umana: “La sua possibilità si fonda nell’ineliminabile distanza dell’uomo verso se stesso. Questa distanza si manifesta nel travestimento, nella dissimulazione, così come in generale nella caratteristica umana di recitare un ruolo”. L’impostura nel gioco infantile e l’importante funzione della mimesi ed imitazione, se sono di fondamentale importanza nello sviluppo della personalità del bambino/adolescente preparano il soggetto anche all’entrata nel consesso sociale.

Infatti, farebbe proprio parte dell’essere dell’ordinamento di ogni società la richiesta, nei confronti dell’individuo, di rispettare determinate regole di cortesia e forme comportamentali in base alla funzione del sesso, dell’età, dello status o della posizione del singolo. Nel momento in cui ci si muove nell’ordine e nella gerarchia sociale, appare inevitabile dover modificare il proprio “essere” e la relativa immagine per poter adeguarsi e conformarsi all’habitus, ai rituali e alle forme comportamentali vigenti di determinati strati e gruppi sociali. Questo processo di adattamento passa, nolente volente, – data la preminenza nell’individuo del naturale istinto di autoaffermazione – attraverso una fase di autolimitazione/castrazione del proprio ego soverchiante durante la quale il soggetto deve imparare a fare buon viso a cattivo gioco, deve dissimulare, se non simulare l’adeguamento agli imperativi imposti. Si tratta di un processo di duttilità, flessibilità, malleabilità in seno ad ogni individuo e, con tinte più o meno accentuate, di ogni società.

Il cortigiano deve “sapersi acconciare” ai gusti del principe ed in generale “accomodarsi ai costumi delle nazioni ove ci si trova”. Questi imperativi circa la vita a corte si possono leggere nel Libro del Cortegiano dell’umanista, letterato e diplomatico mantovano Baldassare Castiglione. L’autore trasse il suo insegnamento dalla lunga esperienza presso varie corti italiane, da quella di Francesco II Gonzaga a Mantova, quella di Guidobaldo da Montefeltro a Urbino, quella di Ludovico il Moro a Milano e, infine, in veste di nunzio apostolico, anche quella di Clemente VII. Quello che il Castiglione si propone con il “sapersi acconciare ai gusti del principe” corrisponde chiaramente ad un processo di “introiezione dell’altro, di assunzione su di sé e dentro di sé” di modalità comportamentali, mentali ed espressivi conformi all’etichetta della corte rinascimentale. Il soggetto agisce costruendo la propria immagine e lo fa in base ad un modello adatto a formare la conoscenza di sé per conformarsi alle e difendersi dalle richieste provenienti dal mondo esterno. Al processo di introiezione dei modelli sociali e comportamentali vigenti corrisponde infatti anche un processo proiettivo, ossia la produzione di un immagine di sé come “altro”. Si arriva a “farsi piacer quello che forse da natura gli dispiacesse”, uno “snaturamento” che certamente, nel caso estremo è individuato nel “vestirsi di un’altra persona”, in quello quotidiano invece nella capacità del self-fashioning, vale a dire l’abilità di adeguarsi ai diversi ambienti di corte.

La proiezione dell’immagine di sé di cui Il libro del Cortegiano parla a più riprese fa entrare il discorso del cortigiano nell’alveo della grande indagine moderna sull’impostura. Alcuni studiosi vedono nel periodo che va dal 16º al 18º secolo persino l’atto di nascita dell’impostore, che sarebbe paradossalmente coevo ai primi “attestati cartacei della persona”. Da un lato si moltiplicano gli sforzi tesi a realizzare i sistemi di descrizione, rivelazione e controllo che dovevano consentire di identificare in maniera certa il singolo; dall’altro si verificò l’ascesa dell’impostore e simulatore a emblema, specie nella letteratura europea. È appunto tra la metà del 16º e quella del 17º che spicca il volo il romanzo picaresco con l’anonimo Lazarillo de Tormes, il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes e la Vita del pitocco di Francisco de Quevedo. Il contrasto tra il tentativo di fissare l’identità e quello di evasione verso stati civili fluttuanti, denota comunque un interesse sempre più pressante intorno allo status pubblico dell’individualità e si estrinseca proprio nella dialettica tra la creazione letteraria e le dinamiche psicologiche.

Questa dialettica appare evidente quando si percorre la riflessione cinquecentesca e seicentesca intorno a una delle principali tecniche dell’agire in pubblico: la dissimulazione. Nella storia occidentale nota sotto il nome dell’Ancien Regime è stato questo lo strumento comportamentale e mentale che configurava l’atteggiamento della distanza, della freddezza, della sprezzatura e lo rendeva compatibile con la vita associata e chiusa di corte. L’arte di nascondere il proprio pensiero e i propri desideri – in cui propriamente consiste la dissimulazione – implica una profonda conoscenza di sé e dei propri movimenti interiori. Essa addestra l’individuo a controllare le manifestazioni esteriori della propria intimità e al contempo a scrutare con attenzione il comportamento degli altri, così da poter dedurre pensieri e desideri. Tale convergenza di self-vigilance e self-control coll’attento studio del comportamento degli altri evolve in un potente dispositivo di controllo sociale come autocontrollo e controllo degli altri. Sotto l’occhio vigile del principe intento a cogliere le reali intenzioni ed aspirazioni dei cortigiani, con i sottoposti che si studiano attentamente tra di loro per trarre vantaggio dalle reciproche debolezze, ciascuno non potrà che procedere in maniera sempre più accorta, dissimulando, occultandosi, rendendo insomma invisibile tutto ciò che può tradirlo e viceversa lasciando trasparire solo ciò che lo rende uniforme all’ambiente in cui si trova.

Questa auto-cancellazione è stata splendidamente sintetizzata da Torquato Accetto nel suo trattato dedicato alla Dissimulazione onesta (1641). Il perfetto dissimulatore, nascondendo nel “cuore” la più profonda verità su se stesso, diventa invisibile: lascia vedere solo la superficie, cancellando la maschera. Egli è l’impostore perfettamente compiuto, quello che non potrà mai essere riconosciuto se non per quello che è: pura apparenza, nonchalance (distaccata indifferenza).

Nel periodo tra 16º e 17º secolo assistiamo al ripensamento del principio morale cristiano così come nacque in età patristica: quello del manifestare la verità. La trasparenza a se stessi, “la connaissance de soi, si tramuta nel liquido nero con cui la seppia si rende invisibile.” L’obbligo cristiano di manifestare la verità su di sé (ed agli altri) si ribalta nell’occultamento.

Il cortigiano non mira a dire la verità al suo principe, ma piuttosto di catturare la sua fiducia. Per ottenerla deve conquistare la fama di credibilità. Quindi fiducia e credenza devono basarsi non tanto sulla professione di verità (come suggerirebbe il cristianesimo) ma sulla presentazione del verosimile, come aveva già rilevato Jean de Coras nel caso di Martin Guerre. Il nascondimento del professionista di corte non va interpretato come semplice opportunismo dell’adulatore, ma va compreso all’interno di quel complesso esercizio culturale e psicologico che mirava alla conquista della confidenza altrui per approfittare del credito ottenuto. Questa conquista implicava una certa immagine di sé, una certa proiezione identitaria articolata attraverso i fondamentali strumenti della dissimulazione e, più moderatamente, della simulazione.

Un’esemplificazione del discorso sull’impostura come declinazione della cultura sei-settecentesca la troviamo nel dramma d’intrigo per eccellenza: l’Otello di William Shakespeare. In esso vediamo all’azione Iago, distaccato, l’unico a riuscire a mantenere quella distanza mentale richiesta al cortigiano. Egli ci si presenta con la famosa battuta “I am not what I am”, segnalando al pubblico quella discontinuità del personaggio rispetto a se stesso, tanto che lo spettatore è indotto a interpretare al rovescio ciò che l’infedele servo dirà e farà sul palcoscenico. Questa forma di negazione di se stesso sfocia nella dis-identificazione, producendo un’elusività permanente. Iago sa benissimo che un’identità può essere “unfashioned, refashioned and inscribed in a different narrative”. Ecco, il perimetro entro cui si situa l’impostore, colui che riavviando sempre di nuovo il riciclaggio della storia della sua identità, offrendo ogni volta da capo le sue azioni all’interpretazione degli altri, si sottrae di nuovo ogni volta a quella interpretazione.

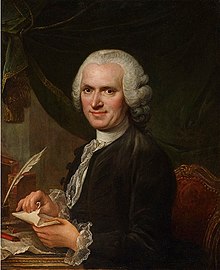

Nel mondo di Antico Regime l’asimmetria gerarchica delle relazioni produceva la dissimulazione e la copertura di sé; le cose iniziano invece a cambiare alla metà del 18º secolo, quando onore e vergogna vengono valutate in rapporto ai meriti e alle aspettative reciproche di chi convive in un determinato ambiente sociale. Instauratosi con la lotta culturale ed intellettuale illuminista e con la Rivoluzione francese, un regime di uguaglianza tra gli interlocutori, si assisteva anche allo sovvertimento dei paradigmi etici, psicologici e sociali che governano le relazioni interpersonali. Emergono nel discorso sulla verità (secolarizzato rispetto a quello patristico) le due virtù dell’accuratezza e della sincerità, legate indissolubilmente al principio della fratellanza universale. All’interno di questa grande svolta settecentesca nel modo di concepire la verità del discorso si spiega anche il sorgere e l’affermarsi del genere autobiografico, a partire dall’indiscusso capolavoro di Jean-Jacques Rousseau, Le Confessioni.

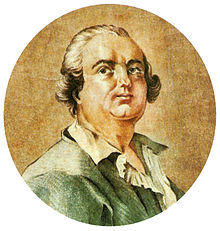

François Guérin, Ritratto di Jean-Jacques Rousseau, il "cittadino sensibile" (1760)

Il ginevrino vi si impegna di essere sincero e accurato per quanto riguarda le informazioni su se stesso, senza infingimenti e il savoir-faire del cortigiano. L’uomo sensibile, qual è il fratello Jean-Jacques, è trasparente a sé ed agli altri, è, per dirlo con una parola allora di moda, autentico, non filtrato, è abbandonato all’impulso immediato. L’autobiografia di Rousseau restituirebbe così l’emozione attuale dello scrivente, coinvolgendo in quella emozione anche il pubblico. Lo scrittore usa nelle sue lettere uno stratagemma comunicativo con cui passa – ed è un passaggio importante - dal contenuto espresso ai modi espressivi. L’accento non viene più posto sulla verità della storia, sulla sua accuratezza, ma sull’autenticità del discorso, sulla retorica e non sul racconto.

Il ginevrino vi si impegna di essere sincero e accurato per quanto riguarda le informazioni su se stesso, senza infingimenti e il savoir-faire del cortigiano. L’uomo sensibile, qual è il fratello Jean-Jacques, è trasparente a sé ed agli altri, è, per dirlo con una parola allora di moda, autentico, non filtrato, è abbandonato all’impulso immediato. L’autobiografia di Rousseau restituirebbe così l’emozione attuale dello scrivente, coinvolgendo in quella emozione anche il pubblico. Lo scrittore usa nelle sue lettere uno stratagemma comunicativo con cui passa – ed è un passaggio importante - dal contenuto espresso ai modi espressivi. L’accento non viene più posto sulla verità della storia, sulla sua accuratezza, ma sull’autenticità del discorso, sulla retorica e non sul racconto.

L’emblema della nuova religione dell’autenticità è divenuto, dato il soggetto quasi intimistico del rapporto tra autore e lettore, il romanzo epistolare. Ovviamente, la finzione epistolare giocava a vantaggio di un tale discorso, soprattutto perché rafforzava la confusione tra ciò che è fuori e ciò che è dentro il testo. La realtà diventava una estensione della finzione; la storia veritiera veniva soppiantata dal discorso autentico.

L’autenticità si rivela in questo una potentissima strategia di conformazione degli animi, la comunità di lettori dai cuori trasparenti, unici a disporre della giusta sensibilità. Ma proprio per il suo potenziale di configurazione uniformante, essa risulta essere un codice imitabile, una maschera che consente il riconoscimento reciproco.

La costruzione autentica di sé corre in questo modo il rischio di trasformarsi nella forma moderna dell’impostura: la sincerità imposturata.

Denis Diderot, forte della sua decennale ricerca sul teatro. risponde a Rousseau e al suo principio di autenticità nel suo Paradosso sull'attore. Lo smascheramento dell’autenticità rousseauiana avviene con la pronuncia da parte di Diderot del seguente aforisma: “di tutte le qualità dell’animo, la sensibilità è la più semplice da contraffare.” Poiché le espressioni più tipiche della sensibilità d’animo assomigliano molto a quelle dell’ipocrisia, un’autenticità ben simulata sarà quella che ne avrà saputo mutuare la calda eloquenza. Simulare il riso e le lacrime per venire incontro alla variabilità di pubblico e circostanze non erano frecce assenti dal fodero del morigerato ginevrino. Il paladino del cuore trasparente è stato capace di autentici capolavori d’impostura, come quando si era trasformato in maestro di musica e compositore dal nome Vaussore de Villeneuve.

Quindi, l’autenticità è sempre sul punto di rovesciarsi nel suo opposto. Chissà che non sia soltanto un’ipotesi - scherzosa, ma convinta – di Robert Darnton, che con il suo Nipote di Rameau Diderot abbia voluto fare un ritratto a Rousseau.

Ritorniamo al concetto già espresso della sincerità imposturata. Sotto il mantello fatato del cittadino-fratello, Rousseau amicava con nuda autenticità il suo lettore. Si tratta della stessa sincerità – per Starobinski l’autenticità è sincerità priva di distanza e riflessione – con cui l’uomo di fiducia dell’omonimo romanzo di Herman Melville cercava di ammagliare le sue vittime.

L’eliminazione della distanza e un approccio apparentemente trasparente sono il primo passo del raggiro al quale segue un costante adeguamento del locutore/impostore all’orizzonte dell’interlocutore (la rousseauiana comunità dei cuori trasparenti dall’uniforme sensibilità) come strategia della conquista della fiducia della vittima. Si tratta dello stesso procedimento che adotta l’oratore per catturare la fiducia dell’uditorio. L’Uomo di fiducia, il Confidence-man, si sforza di produrre quella confidenza che può sollecitare nella vittima la fede in modo tale da ottenere il suo credito.

Verrebbe da chiedersi quali doti debba avere allora l’impostore per portare il raggirato dalla sua parte. Oltre ovviamente una capacità mimetica non comune l’”uomo di fiducia” dispone di una straordinaria creatività discorsiva, varia e continuamente cangiante tanto che “… la luce che illumina il mondo finzionale intorno all’impostore non è altro che una mera produzione verbale, un flatus vocis”. Un mare di parole che, secondo quanto afferma Rafaele Frianoro (ossia Giacinto De Nobili) in Sferza de’ bianti e vagabondi – pubblicato da Piero Camporesi nel Libro dei vagabondi – se prodotte da un impostore risulterebbero “vere, credibili e fattibili”; si tratterebbero di vere metamorfosi, non impossibili (nel senso di inverosimili) come quelle ovidiane. Per il frate domenicano non sussisterebbe frattura tra res e verba, se queste parole sono proferite da impostori. Esse hanno un reale potere operativo, una potenza magica che fa apparire nella realtà ciò che viene detto. Non a caso Frianoro definisce essere quella dei “cerretani” un’arte, l’Ottava Arte (dopo Trivium e Quadrivium).

L’impostura come arte! E, - se la creazione artistica non avesse proprio nell’impostura uno dei suoi pilastri fondamentali? - arte come impostura!?

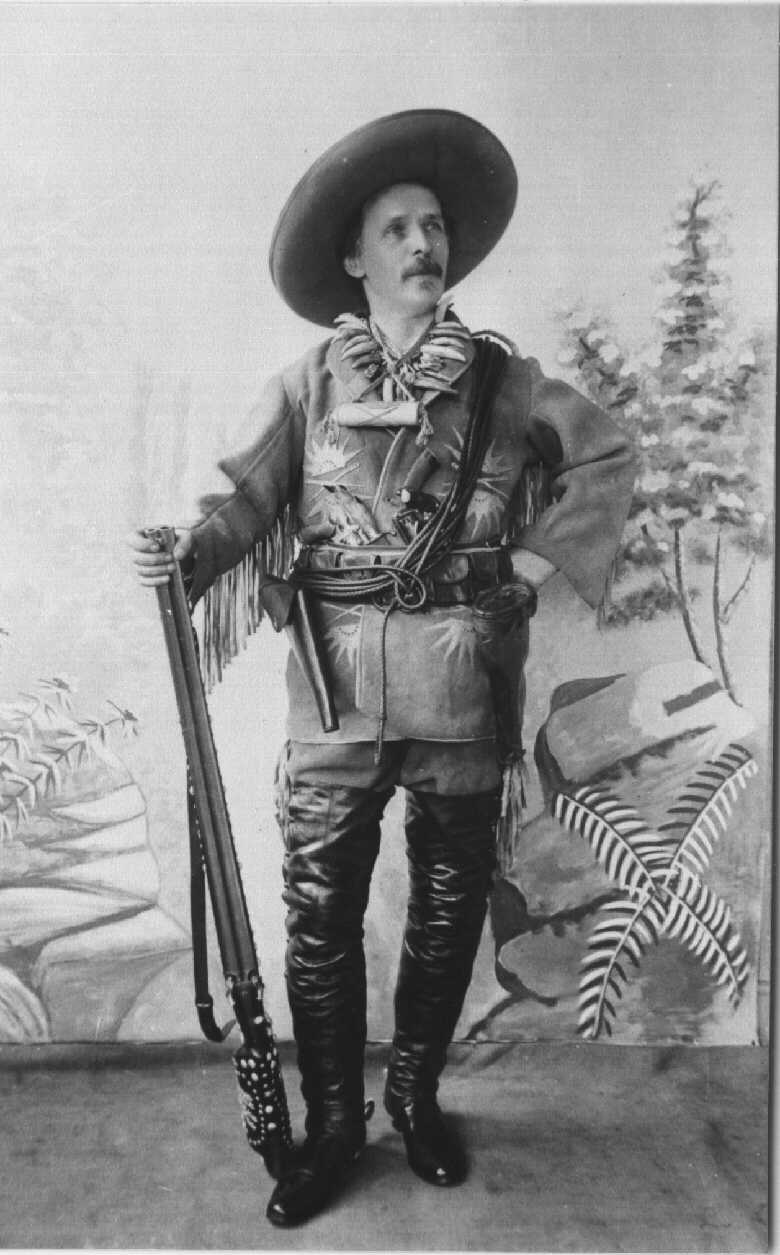

La letteratura ha sempre qualcosa a che fare con l’inganno; si tratta di un gioco con discorsi, testi e identità fittizie. Un esempio per il gioco identitario letterario-artistico è l’autofinzione, dove un’ipotetica esistenza si sostanzia in apparente realtà, tanto che il confine tra finzione e verità è difficile da tracciare, ossia, la distinzione univoca tra i due ambiti fallisce. Soprattutto i bari tra gli autori sottolineano il “carattere illusionistico della nostra costruzione identitaria”. Vi sono casi in cui gli autori rendono la propria identità parte del contenuto delle loro opere inventando e creandosi una nuova esistenza. Altri in cui gli stessi scrittori si palesano essere impostori, come il Salgari della letteratura tedesca, Karl May, un personaggio tanto poliedrico quanto variopinto e complesso, in cui spesso vita vissuta, creatività artistica e impostura criminale sfumavano l’una nell’altra.

Karl May raffigurante Old Shatterhand, l’eroe bianco della trilogia “Winnetou, il gentiluomo pellerossa”

“ Esiste senz’altro un’affinità psicologica tra la facoltà poetica e la tendenza all’impostura” sentenziava il sopra citato procuratore Wulffen. Sarebbe la vita in “mondi virtuali”, “al di là della realtà”, ciò che accomunerebbe il poeta con l’impostore. Mimesi, imitazione, truffa, finzione, immaginazione e impostura si distinguerebbero tra di loro soltanto per gradi. A secondo del contesto, del mezzo, dell’aspetto e del punto di vista possono essere visti come arte o come crimine.

Il singolare testo del criminologo berlinese si conclude così in una apologia enfatica dei mondi possibilisti, artificiosi ed artistici, della bella apparenza, del mondo come ballo di maschera. Al centro vi si trova l’impostore come maestro dell’apparenza: “Smania di brillare, gli imputiamo, di abbagliare, di frugare nell’oro, di camminare nel mare luccicante dei gioielli, di ingannare attraverso l’apparenza, di fingere senza diritto una posizione e una professione altolocata. Con tutto questo non è l’impostore un figlio del tempo? Del mondo? Della storia? ‘Così come sono io, siete tutti!’ egli può replicare. […] L’impostore, il burlone vi pone davanti lo specchio’ “.

Il commento del procuratore risente chiaramente dei fondamenta dell’estetica di Nietzsche: proprio perché l’arte non pretende di essere l’assoluta verità, ma soltanto pura apparenza, interpretazione, essa coincide con il carattere prospettico dell’esistenza e risulta essere più veritiera della stessa verità.

Impostori hanno bisogno della società; a loro servono compagni di gioco ed avversari, poiché riconoscimento e accettazione sono gli strumenti dell’ascesa sociale. Le imprese si distinguono per essere forme particolari di truffa in quanto chiedono la collaborazione psicologica delle vittime, che collaborano al crearsi della realtà fittizia dell’impostore attraverso la proiezione delle loro paure e dei loro desideri. L’impostura del gran usuraio Ser Cepparello si regge sull’aspettativa del frate confessore, vale a dire, ricalca e scimmiotta i racconti agiografici delle vite dei novelli santi laici. Le vittime dello Speculum cerretanorum del frate Rafaele Frianoro saranno anche sempliciotti, ma per gli stessi trattatisti rinascimentali sono in qualche modo co-autori della truffa.

Questo meccanismo per cui l’impostore ottiene la collaborazione psicologica delle vittime si affina e si complica con l’evolversi dell’immagine che l’Occidente ha dell’individuo. Il Confidence-man di Melville svela le caratteristiche delle sue vittime più che nascondere se stesso. Confermando, quindi, “ciò in cui i suoi interlocutori credono”, l’uomo di fiducia conferma anche la loro identità soggettiva; l’incontro con il protagonista del romanzo li rende insomma più simili a se stessi. Attraverso l’impostore gli interlocutori si mettono in mostra quali sono. È colui che porta le sue vittime al proprio massimo di visibilità, al culmine di coincidenza con se stessi. Per questo viene chiamato (nel libro di Melville) man-charmer, incantatore di uomini – sulla falsa riga degli snake-charmers diffusi tra i nativi americani.

Enric Marco Batlle mentre distende il vessillo dei deportati spagnoli di Mauthausen

Un analogo incanto sembrava aver esercitato l’impostore spagnolo Enric Marco Batlle sui suoi connazionali. L’uomo si era finto giovane resistente repubblicano durante la Guerra Civile Spagnola e, fatto che gli divenne poi fatale, sopravvissuto al campo di concentramento di Flössenburg. Con sì fatti credenziali riusci prima a scalare la dirigenza del sindacato CGT, e poi, per poco, non essere insignito dallo stesso re Juan Carlos. Come era possibile che Battle ottenesse un tale credito? La ricetta è molto semplice e tocca la psicologia di massa delle vittime. Il catalano ha solo riprodotto, o al più ha reinventato la figura del testimone dell’Olocausto, che è divenuta tipica nel dibattito pubblico del mondo occidentale; si è conformato a un clásico della emozione contemporanea. Chi tra gli spagnoli non ha voluto dire dopo 40 anni di acquiescenza alla dittatura franchista: “non sono stato tra i persecutori, non ho fatto parte della “zona grigia”; sono stato un oppositore, un deportato. Sono l’espressione del riscatto. Su questo desiderio di auto-inganno l’impostore di Barcellona ha potuto costruire il suo progetto truffaldino, perché “mi pasado individual es el pasado colectivo”. La quasi volontà di essere ingannato ricorda il “Mundus vult decipi, ergo decipiatur” del cardinale Carlo Carafa!

Un analogo incanto sembrava aver esercitato l’impostore spagnolo Enric Marco Batlle sui suoi connazionali. L’uomo si era finto giovane resistente repubblicano durante la Guerra Civile Spagnola e, fatto che gli divenne poi fatale, sopravvissuto al campo di concentramento di Flössenburg. Con sì fatti credenziali riusci prima a scalare la dirigenza del sindacato CGT, e poi, per poco, non essere insignito dallo stesso re Juan Carlos. Come era possibile che Battle ottenesse un tale credito? La ricetta è molto semplice e tocca la psicologia di massa delle vittime. Il catalano ha solo riprodotto, o al più ha reinventato la figura del testimone dell’Olocausto, che è divenuta tipica nel dibattito pubblico del mondo occidentale; si è conformato a un clásico della emozione contemporanea. Chi tra gli spagnoli non ha voluto dire dopo 40 anni di acquiescenza alla dittatura franchista: “non sono stato tra i persecutori, non ho fatto parte della “zona grigia”; sono stato un oppositore, un deportato. Sono l’espressione del riscatto. Su questo desiderio di auto-inganno l’impostore di Barcellona ha potuto costruire il suo progetto truffaldino, perché “mi pasado individual es el pasado colectivo”. La quasi volontà di essere ingannato ricorda il “Mundus vult decipi, ergo decipiatur” del cardinale Carlo Carafa!

Cardinale Carlo Carafa, famoso per la sua licenziosità, avarizia e crudeltà

L’impostura appare quindi quasi come atto maieutico che è capace di svelare e evidenziare con inattesa forza le ansie, i desideri della società. L’impostore, quasi un benefattore, come San Manuel bueno, mártir di Miguel de Unamuno: il prete miscredente, agnostico che si spende nella menzogna (che gli equivale il “martirio”) per il bene e la felicità dei suoi ignari parrocchiani. “L’alleanza dell’impostura, collante tra gli uomini di buona volontà che si sacrificano in vita per assicurare a tutti il Paradiso, l’unico possibile, quello in Terra.”

Ma il meccanismo è più complicato, perché nella trappola delle identità vi cade lo stesso impostore. Come nel Don Quijote Alonso Quijano a un certo punto della sua vita è diventato Don Chisciotte, così Enric Marco Battle è stato effettivamente il suo personaggio, vale a dire “un deportato”. Egli non ha finto, anzi era convinto, anche dopo lo smascheramento, che i cittadini gli dovessero gratitudine per la sua menzogna. Lo stesso Felix Krull, nelle Confessioni del cavaliere d’industria Felix Krull di Thomas Mann, dichiara l’esistenza imposturale da Louis de Venosta come sua propria, non meno reale della realtà sostenuta fino quel momento. Quest’ultima è, agli occhi del giovanotto, del tutto arbitraria.

“Quando mostra la lucciola il suo vero volto – quando fende come poetica scintilla l’area della notte estiva, o quando si torce come un essere primitivo, sgradevole sul palmo della nostra mano? Guardati dal giudicare!” È questa l’ammonimento dell’impostore di fronte all’immagine, all’apparenza, alla superficialità delle cose. L’unica verità sta nelle apparenze e di queste ce ne esistono tante, sempre diverse, sempre un’altra a secondo della prospettiva. La menzogna inizia là, dove si tenta di stabilire una verità come unica. Pertanto la bugia dell’impostore, cangevole, sempre in evoluzione, smaschera la struttura menzognera della realtà convenzionale. La menzogna sfocia in una critica alla bugia. La nostra realtà, messa davanti allo specchio dal cavaliere d’industria, è essa stessa impostura.

L’impostore lancia la sfida alla società, egli è e si fa critica non esplicita della struttura che regna il mondo. Zenobi, dell’omonimo romanzo dello scrittore ebreo galiziano Efraim Frisch, considera l’imitazione, la mimesi il suo principio vitale. Egli è tutt’uno con le sue figure, siano esse il diplomatico, lo psichiatra, l’immobiliarista, il barone o l’ufficiale. Come graduato dell’esercito si dedica con tanto sfogo e tanta convinzione a comandare i propri soldati in parata, che quest’ultima rasenta lo spettacolo teatrale, il serioso esercizio militare viene smascherato per quello che è, un varieté. Il già citato Felix Krull dimostra con le sue metamorfosi e i suoi travestimenti l’iniquità della struttura sociale e svela, al contempo, che la saldezza di questa struttura nulla ha a che fare con l’identità dell’individuo che può essere contraffatto. Ma, malgrado l’apparenza, il metamorfismo di Felix Krull non scalfisce la convinzione sull’immutabilità del vincolo sociale, sulla determinazione ambientale. Egli, come Georges Manolescu, come il Capitano di Köpenick, possono ridicolizzare la gerarchia, metter in discussione i privilegi di classe, ma non riescono silurarli, il complessivo sistema delle relazioni resta immutato, le regole che governano la società restano salde.

Il Felix Krull di Thomas Mann segna, per certi versi, il lato “solare” dell’impostura, l’imbroglione che – nonostante la consapevolezza della sua de facto non-esistenza, della vendita faustiana dell’anima – condivide comunque una sorta di “panerotismo” per le forme molteplici e variabili esistenti nell’universo. La sua confessione è quella di un uomo inafferrabile nell’suo essere, ma dotato di una grande abilità e simpatia.

Esistono ovviamente anche impostori meno vincenti e felici. Il Marchese von Keith, nell’omonimo dramma di Frank Wedekind è un truffatore senza scrupoli, un gradasso avido, sfruttatore e vigliacco come Wilhelm Huguenau nella trilogia dei Sonnambuli di Hermann Broch. Sono dei “mostri privi di coscienza” e se riescono a raggiungere ed ottenere l’oggetto della loro smania non traggono alcuna soddisfazione dal loro consumo.

Tutti questi impostori sono rappresentanti di un mondo cinico ed essi stessi sono cinici. Vero godimento è loro sconosciuto, la loro mancanza di scrupoli non è giocosa, ma infame. Se non sanno decidersi, non è per amore nei confronti delle infinite sfaccettature del bello, ma per decadente accidia. Queste figure sono allo stesso tempo prodotti, parassiti, tiranni e vittime della società. Il loro cinismo diventa programma di una rabbiosa estetica distruttiva e autodistruttiva.

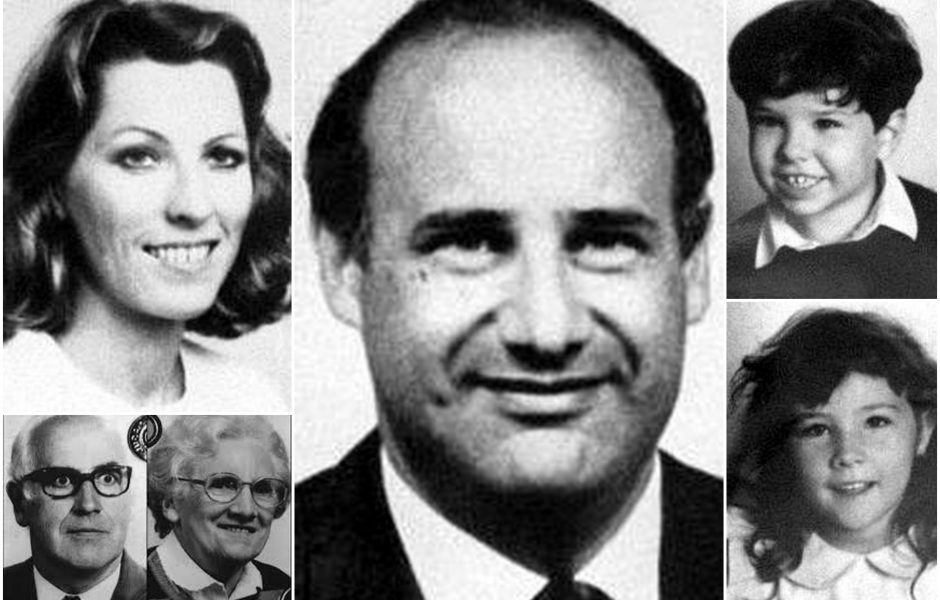

Jean-Claude Romand e la sua famiglia

Che il gioco con l’Altro possa scaturire dalla quotidianità per tradursi poi in un incubo senza uscita, un’apocalisse senza cavalieri, è testimoniato dal caso di Jean-Claude Romand, l’Avversario di Emmanuel Carrère. Si tratta della storia reale di una presunta esistenza di un medico e ricercatore presso l’OMS a Ginevra. Quest’identità imposturale esisteva soltanto nella vita privata, per i familiari e gli amici. In quella pubblica Romand era “niente, una pagina bianca, ‘senza pelle’, più che nudo”. Alla virtualità del suo impiego e della sua carriera corrispondevano nella realtà una quotidianità fatta di peregrinazioni senza meta, senza significato; senza impiego e senza stipendio, Jean-Claude frequentava aree di sosta in autostrada, bar fuori mano, camere d'albergo non rintracciabili, braccato dalla sua stessa menzogna.

Che il gioco con l’Altro possa scaturire dalla quotidianità per tradursi poi in un incubo senza uscita, un’apocalisse senza cavalieri, è testimoniato dal caso di Jean-Claude Romand, l’Avversario di Emmanuel Carrère. Si tratta della storia reale di una presunta esistenza di un medico e ricercatore presso l’OMS a Ginevra. Quest’identità imposturale esisteva soltanto nella vita privata, per i familiari e gli amici. In quella pubblica Romand era “niente, una pagina bianca, ‘senza pelle’, più che nudo”. Alla virtualità del suo impiego e della sua carriera corrispondevano nella realtà una quotidianità fatta di peregrinazioni senza meta, senza significato; senza impiego e senza stipendio, Jean-Claude frequentava aree di sosta in autostrada, bar fuori mano, camere d'albergo non rintracciabili, braccato dalla sua stessa menzogna.

Il sedicente medico era, in fondo, soltanto se stesso e nessun altro, in quanto gli era impossibile “trovare in se stesso ciò che lo distingueva dagli altri”. Pensando all’aforisma di Proust circa la relazione dell’individuo con la società – “gli esseri umani si modellano in base a ciò che li fa assomigliare agli altri, non a ciò che permette loro di distinguersi” - questa volontà di conformarsi da parte di Jean-Claude alle aspettative di genitori, amici e conoscenti dell’entourage borghese, può apparire, appunto, soltanto normale. Nel momento in cui la corrispondenza ai desideri interni ed esterni si fa impossibile, la separazione netta fra l’altro e se stesso entra in crisi, e prevale la scelta dell’impostura. Il racconto di questo io imposturale non esprime altro che “l’angoscia di fronte al non esserci” (durante il processo gli psichiatri gli diagnosticarono un forte disturbo narcisistico e mitomane). Se le coordinate della mia identità mi segnano nella “terra di nessuno”, allora, da “nessuno”, mi invento quelle di un’”altro” (forse proprio quelle di un Sé grandioso), restando comunque “nessuno”. Una simile, incredibile impostura forse ha potuto tenere perché non c’era niente da nascondere, perché non c’era smascheramento che potesse mai realizzarsi, perché sotto quella maschera che noi chiamiamo persona, ed i suoi amici Jean-Claude, non c’era niente, o almeno niente di ciò che la società dei suoi simili potesse andare a cercare.

L’uomo passa dal poter non “essere niente” all’essere costretto a non “essere niente”. È un principio di svuotamento in cui l’impostore classico perde la sua caratteristica principale, ovvero l’essere qualcun altro, vestire i panni di qualcun altro: l’impostore di una volta sceglieva di essere qualcun altro, decideva (razionalmente), anche se taceva il motivo per cui di assumeva i panni di qualcuno. L’impostura post-moderna perde questa intenzionalità, si diventa impostori malgrado sé, contro la propria volontà, pur di essere qualcuno si diventa nessuno.

Da questo punto di vista, Jean-Claude Romand, in quanto “vuoto in sé”, “personificazione dell’assenza al mondo”, va oltre la propria individualità e diventa “un individuo di tipo nuovo, incredibilmente contemporaneo”, l’invisibile, l'"uomo involucro", “colui che agisce conformemente”.

Guai, comunque, a pensare "troppo bene" di se stesso! Nessuno di noi è immune alla tentazione, se non essere un altro, perlomeno di apparire con una identità "maggiorata". Il passo che induce a vivere in una realtà del sé aumentata è breve, tanto, quanto quello dell'accesso alle reti sociali. Claude Arnaud sostiene che “l’impostore è l’essere che si disfà di sé per meglio mostrare come noi fabbrichiamo noi stessi quotidianamente … in tutta onestà”. Ecco, "sull’esempio dell’impostore, (ma senza la volontà di ingannare?), anche noi ci adattiamo alla continua, incerta, euforica, ma anche faticosa e ansiogena, altalenante, metamorfosi dei ruoli che rappresentiamo di fronte a noi stessi e agli altri, lasciandoci alle spalle, come una pelle di serpente, benigno o maligno si vedrà, le nostre pretese di identità e trasparenza, di sapere chi e cosa siamo e di tenerlo fermo, accada quel che accada.”