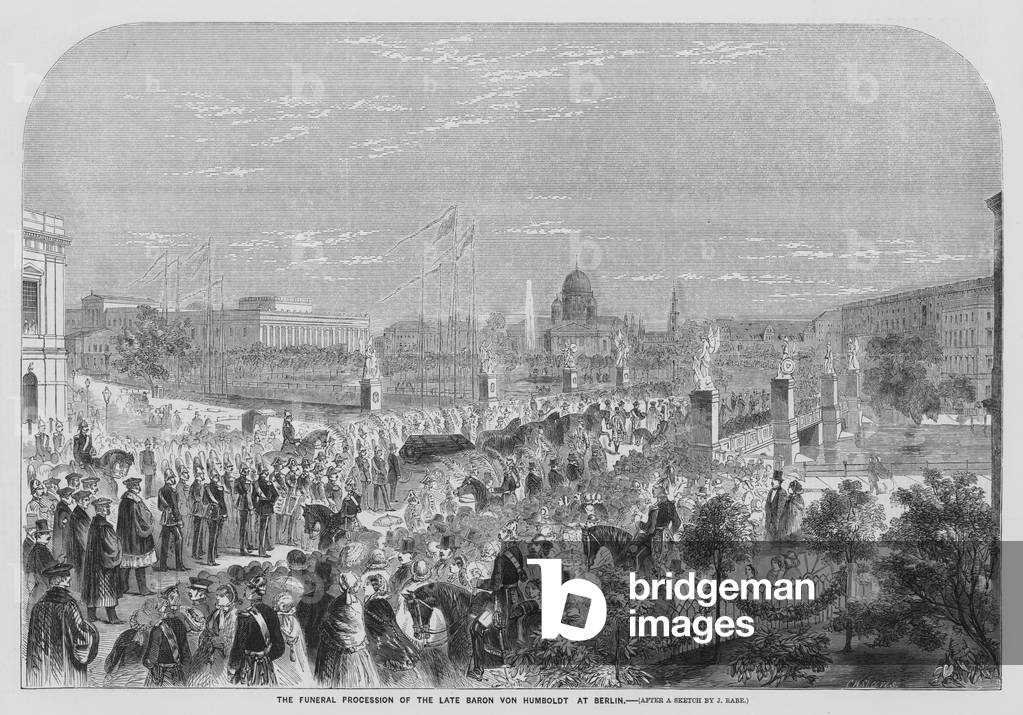

Berlino, 10 maggio 1859. Un folla interminabile si allineava lungo il corteo funebre con in testa il catafalco nero trainato su un carro da quattro cavalli. Onorati funzionari dello stato prussiano, professori universitari, ufficiali e soldati, borghesi, ma soprattutto anche uomini e donne del popolino avanzavano in un fiume umano di vari chilometri che tagliava in due lo spazio della capitale, dalla Oranienburgerstrasse fino al duomo. La città sulla Sprea accompagnava così il suo illustre figlio Alexander von Humboldt nel suo ultimo viaggio, un funerale con tanta partecipazione popolare – così si disse – come Berlino non l’aveva visto dai tempi dell’ultimo omaggio dato ai suoi caduti del ‘48.

Berlino, 10 maggio 1859. Un folla interminabile si allineava lungo il corteo funebre con in testa il catafalco nero trainato su un carro da quattro cavalli. Onorati funzionari dello stato prussiano, professori universitari, ufficiali e soldati, borghesi, ma soprattutto anche uomini e donne del popolino avanzavano in un fiume umano di vari chilometri che tagliava in due lo spazio della capitale, dalla Oranienburgerstrasse fino al duomo. La città sulla Sprea accompagnava così il suo illustre figlio Alexander von Humboldt nel suo ultimo viaggio, un funerale con tanta partecipazione popolare – così si disse – come Berlino non l’aveva visto dai tempi dell’ultimo omaggio dato ai suoi caduti del ‘48.

Per qualche decennio la fama di Humboldt continuò a crescere. Il 14 settembre 1869 decine di migliaia di persone celebrarono il centenario della sua nascita con festeggiamenti in tutto il globo. Da Melbourne e Adelaide, attraverso Mosca e Alessandria fino a Buenos Aires e Città del Messico si contavano le celebrazioni – con le più imponenti manifestazioni negli USA. „Nelle città di San Francisco fino a Philadelphia e da Chicago fino a Charleston si vedevano cortei, banchetti e concerti”. A New York migliaia di persone seguivano le bande musicali ad omaggiare un uomo del quale il New York Times scrisse che nessuna singola nazione potrebbe rivendicare per sé la di lui gloria. La più grande celebrazione tedesca si ebbe a Berlino dove “malgrado si fosse scatenato un diluvio universale si erano riunti 80.000 persone. Tutti gli uffici pubblici e privati erano chiusi”.

Innanzi a tanto impressionanti tributi di stima e di riconoscenza dimostrati nel corso dell’800 nei confronti di questo studioso viaggiatore, berlinese, ma con la cittadinanza globale, ci si può chiedere con certo stupore perché altrettanta notorietà non sia perdurata nel secolo successivo. Che cosa ha fatto, o meglio, è stato fatto con il ricordo di un uomo il quale Darwin celebrò come “il più grande viaggiatore-scienziato mai esistito”. Quali eventi hanno contribuito ad offuscarne la memoria nel XX secolo?

Come è stato sottolineato dagli storici l’oblio sulle opere, i meriti e il lascito di Alexander von Humboldt è caduto in primo piano per una ricezione spesso troppo nazional-popolare, chauvinista e nazionalista nella sua stessa patria: l’Impero guglielmino lo definì in chiave antifrancese come “fiero germanico” in barba alla più che decennale permanenza di Humboldt a Parigi, il Terzo Reich vide in lui un germanico, “vittorioso combattente nella giungla esistenziale” dimentichi della vicinanza e ammirazione espressa dall’esploratore berlinese nei confronti degli indigeni dell’America meridionale. Di riflesso, specie dopo le due guerre mondiali, i paesi anglosassoni e la stessa Francia attuarono la relegazione del suo ricordo nei cassetti delle biblioteche universitarie, negli studioli delle accademie. Eppure l’uomo, la cui dipartita terrena “pianse tutto il mondo, non nazioni, ma continenti”, ha lasciato agli scienziati suoi contemporanei, agli studiosi posteri e al nostro secolo un’eredità tanto variopinta, quanto importante che legittima lo spazio di un breve tributo alla sua memoria.

Alexander nacque nel settembre 1769 come secondogenito – il primo era l’altrettanto famoso Wilhelm – dell’ufficiale prussiano Alexander Georg von Humboldt e della vedova Marie-Elisabeth von Holwede , di ascendenze ugonotte. L’infanzia dei due fratelli era segnata dalla vicinanza della famiglia alla corte prussiana, dato che il padre era stato nominato ciambellano da Federico il Grande. Alexander e Wilhelm godevano di un’istruzione privata nel familiare castello di Tegel, ispirata ai principi dell’illuminismo e della pedagogia rousseauniana. Pur essendo 2 anni più giovane del fratello, genitori e insegnanti imposero ad Alexander di affrontare le varie materie allo stesso livello e con la stessa mole di cui si fece carico il fratello Wilhelm. Precocemente Alexander dimostrò la sua passione per le questioni della natura: piante, insetti ed altri animali, pietre, la stessa geografia lo affascinavano. Era dotato di un grande talento nel disegno, praticava incisioni ed acqueforti. La sorprendente qualità delle future illustrazioni dei suoi viaggi radicava presumibilmente nei suoi passatempi artistici dell’adolescenza.

La morte del padre lasciò per la seconda volta la loro madre vedova. Marie-Elisabeth investì il non grande patrimonio lasciatole dal marito nella formazione dei due figli, istruiti da una serie di “specialisti” di livello universitario, in modo da poter affrontare una futura carriera presso la corte regia. Sempre per lo stesso motivo Wilhelm ed Alexander iniziarono a frequentare l’università di Francoforte sull’Oder, il primo in giurisprudenza, il secondogenito in scienze camerali. Ma Alexander seguì già allora i suoi interessi dedicandosi anche alle scienze dell’antichità, della medicina, della fisica e della matematica. Dopo un semestre egli si trasferì a Gottinga ampliando le sue competenze in zoologia, biologia e antropologia. Là incontrò anche Georg Forster, noto naturalista e circumnavigatore del globo, che lo influenzò molto e lo rafforzò nell’intento di seguire le sue orme. Forster era anche un appassionato seguace della Rivoluzione francese e difensore dei diritti civili universali. Uno dei non pochi giacobini tedeschi, egli si era recato personalmente a Parigi nel 1793.

Nel frattempo Alexander von Humboldt aveva completato il suo iter universitario di scienze camerali ad Amburgo. Dati i suoi studi in geologia Humboldt aveva fatto domanda d’assunzione presso la suprema autorità mineraria prussiana. La sua domanda venne accolta a condizione che completasse lo studio specialistico in attività minerarie.

Dal 1792 fino al 1796 girava il territorio prussiano con l’incarico di modernizzare i processi estrattivi e le condizioni di sicurezza nelle miniere – fu sua l’invenzione di una lampada da minatore più efficace e sicura. Per di più Humboldt fondava e sosteneva con i suoi mezzi personali la prima scuola tedesca per minatori. L’età degli aventi diritto fu dai 12 fino ai 30 anni. Una volta raggiunto la qualifica di sovrintendente minerario chiese al sovrano il congedo dal suo incarico per poter dedicarsi al suo sogno nutrito sin dall’adolescenza, vale a dire, intraprendere un viaggio di esplorazione in America del Sud.

Sin dal 1793 Alexander aveva cominciato a dedicarsi ai preparativi per un futuro viaggio nelle Indie occidentali (che allora andavano dal Messico fino all’Amazzonia). Attraverso una serie di articoli nei più svariati ambiti scientifici egli si era fatto un nome di giovane naturalista serio e promettente. La morte della madre e la conseguente disponibilità di un sostanzioso lascito testamentario, così come la tregua nelle Guerre Napoleoniche resero possibile l’inizio dell’impresa sudamericana. A tale scopo Humboldt – carico dell’ottima reputazione scientifica, della perfetta conoscenza dello spagnolo e delle referenze diplomatiche del re – si recò a Madrid alla corte dei Borboni di Spagna, ove ricevette un lasciapassare da esploratore, che gli garantì la più ampia libertà di movimento e l’accoglienza dei governatori e ufficiali dell’intero territorio coloniale spagnolo. Durante il suo viaggio veniva accompagnato dal noto botanico francese Aimé Bonpland.

Viaggio in Sudamerica

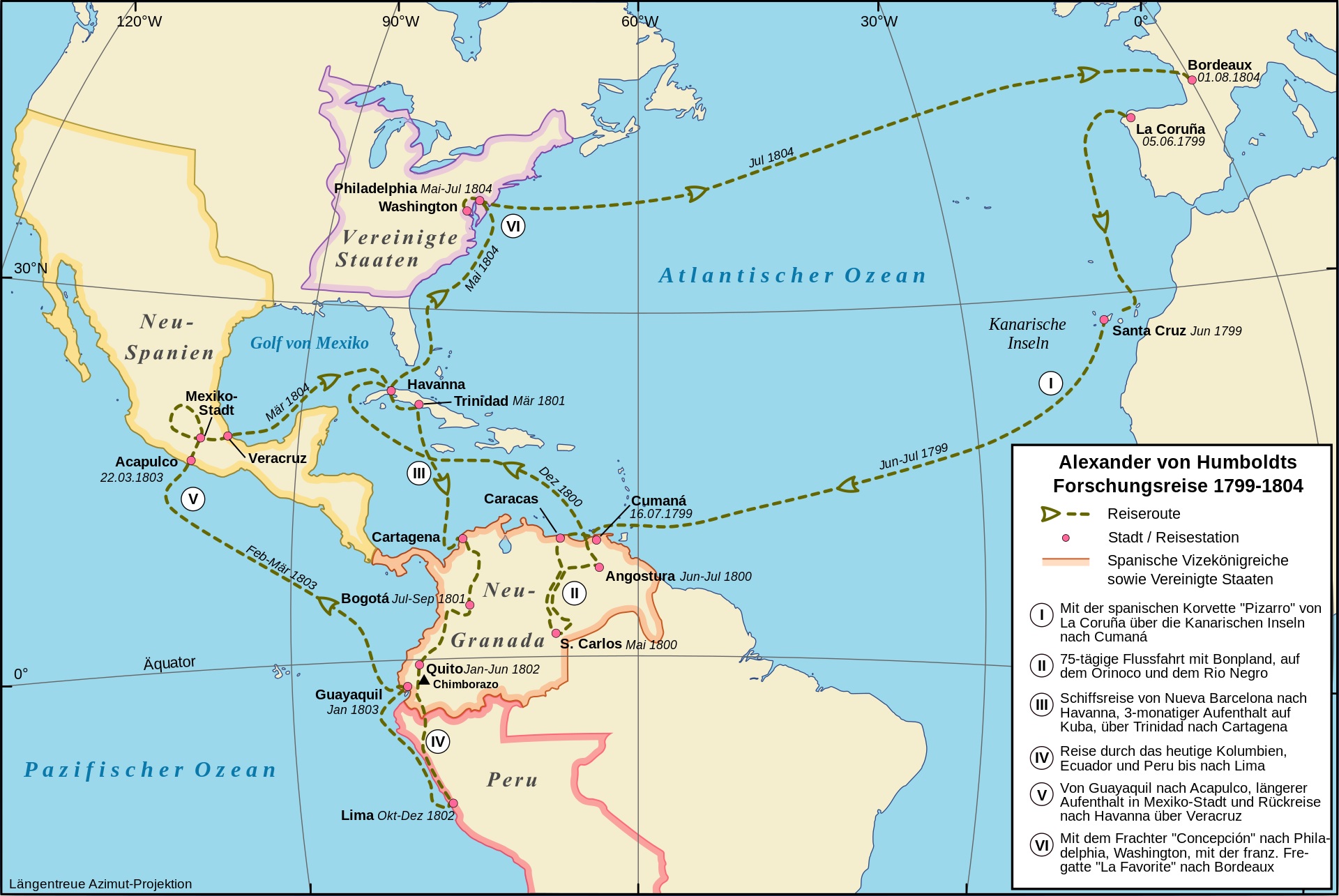

L’attraversamento dell’Oceano atlantico venne interrotto da uno scalo a Tenerife, dove Humboldt e Bonpland colsero l’occasione per scalare la maggiore elevazione dell’isola, il Pico del Teide, registrando le zone altitudinali della vegetazione – come ripeteranno puntualmente anche nelle Ande – ed esplorando il cratere del vulcano. Proseguirono quindi il viaggio e sbarcarono il 17 luglio 1799 a Cumaná, nel nord dell’odierna Venezuela.

Il viaggio esplorativo di Humboldt nell’America del Sud è suddivisibile in tre fasi, dalla durata all’incirca simile: l’esplorazione dell’Orinoco, il viaggio da Cuba attraverso la Colombia e l’Ecuador fino a Peru ed infine il terzo dedicato interamente al territorio del Messico.

Partendo da Caracas Humboldt e Bonpland salirono lungo la Valle di Aragua fino al Lago di Valencia. Gli abitanti del posto si lamentavano con i due europei della rapida discesa del livello d’acqua del lago. Humboldt ipotizzò che l’abbattimento delle foreste circostanti e la deviazione dell’acqua a scopi irrigui per la massiccia messa a coltura della valle avevano provocato – avendo il lago nessuno sbocco verso l’oceano e i suoi livelli d’acqua erano dettati dall’evaporazione – il drastico abbassamento dei livelli dell’acqua. Abbattimento degli alberi, eliminazione del sottobosco erano responsabili della ritenzione idrica che causava l’inaridimento e dilavaggio del suolo. Le terre coltivate rendevano meno, gli agricoltori dovettero in seguito spostare le colture causando l’ulteriore espansione del fenomeno delle “foreste decimate”. Ciò che allora aveva notato sul Lago di Valencia lo avrebbe visto e rivisto: dalla Lombardia in Italia al Perù meridionale e, molti decenni dopo, in Russia.

Humboldt fu il primo a spiegare le funzioni fondamentali della foresta per l’ecosistema e il clima: la capacità degli alberi di immagazzinare acqua e di arricchire di umidità l’atmosfera, il loro ruolo nella protezione del suolo e l’effetto refrigerante. Parlò anche dell’impatto degli alberi sul clima attraverso il rilascio di ossigeno. Gli effetti dell’intervento umano erano già incalcolabili, insisteva, e potevano diventare catastrofici. Humboldt rilevò la stretta connessione di questi fenomeni sviluppando l’idea del cambiamento climatico indotto dall’uomo e della natura come un sistema in cui tutto è connesso. E descrivendo come l’uomo stava cambiando il clima divenne, involontariamente, il padre del movimento ambientalista.

I due esploratori continuarono il loro viaggio risalendo l’Orinoco in direzione sud fin quando lo dovevano abbandonare per raggiungere attraverso il Rio Atabapo il Rio Negro, un’affluente del Rio delle Amazzoni. Si viaggiava su una piroga larga 1 metro e lungo 13 con tutto lo strumentario e 4 rematori indigeni. Anche lì incontrando missionari Humboldt si rese conto della massiccia interferenza dell’uomo. I monaci erano usi ad estrarre l’olio dalle uova di tartaruga causandone la forte riduzione della popolazione locale.

Eduard

Ender, Alexander

von Humboldt e Aimé Bonpland sul fiume Orinoco

Comunque sia, l’assenza dell’uomo, - per lo meno nella fitta giungla - osservava Humboldt, consentiva agli animali di prosperare e moltiplicarsi, ma si trattava di uno sviluppo al quale “essi stessi ponevano limiti” con la loro reciproca pressione. Era una rete vitale incessantemente percorsa da lotte sanguinose, un’idea ben diversa dalla concezione allora prevalente della natura come macchina ben oliata in cui ogni animale e ogni pianta hanno un loro posto assegnato da un’entità divina. Ciò che vedeva Humboldt era la lotta per la sopravvivenza di ogni animale e di ogni pianta della giungla.

Comunque sia, l’assenza dell’uomo, - per lo meno nella fitta giungla - osservava Humboldt, consentiva agli animali di prosperare e moltiplicarsi, ma si trattava di uno sviluppo al quale “essi stessi ponevano limiti” con la loro reciproca pressione. Era una rete vitale incessantemente percorsa da lotte sanguinose, un’idea ben diversa dalla concezione allora prevalente della natura come macchina ben oliata in cui ogni animale e ogni pianta hanno un loro posto assegnato da un’entità divina. Ciò che vedeva Humboldt era la lotta per la sopravvivenza di ogni animale e di ogni pianta della giungla.

Lo incuriosivano gli indigeni che incontrava, il loro culto della natura lo affascinava e li riteneva “eccellenti geografi”, data la loro capacità di trovare la strada anche attraverso la giungla più fitta. Erano i migliori osservatori della natura, conoscevano tutte le piante e gli animali della foresta pluviale ed erano capaci di riconoscere gli alberi dal solo gusto della loro corteccia. Humboldt era il primo europeo a descrivere la preparazione del curaro per la caccia con la cerbottana.

Diversamente dalla stragrande maggioranza degli europei, lo scienziato tedesco non considerava barbare le popolazioni indigene. Quando vedeva come coloni e missionari trattavano i locali parlava di “barbarie dell’uomo civilizzato”. E quando tornò in Europa portò con sé un ritratto dei cosiddetti “selvaggi” assolutamente nuovo.

Sul Rio Negro i due europei raggiunsero infine la confluenza del Rio Casiquiare. La percorrenza per tutta la sua lunghezza e il raggiungimento dell’Orinoco nel suo punto di confluenza diedero al mondo geografico di allora la conferma della teoria – finora sempre contestata – dell’esistenza di un collegamento naturale tra i due, fra i più ampi sistemi fluviali della terra, vale a dire, l’Orinoco e il Rio delle Amazzoni.

Al ritorno attraverso gli Llanos, una pianura secca, ma soggetta a periodiche inondazioni, aveva notato le palme Mauritia con una loro funzione specifica, assente nella foresta pluviale: i frutti della Mauritia attiravano gli uccelli, le foglie facevano scudo contro il vento e la terra che vi era sospinta e si era accumulata dietro ai tronchi tratteneva più umidità che in un qualunque altro posto degli Llanos, dando asilo ad insetti e vermi. Questo albero “diffonde vita tutt’intorno nel deserto!” Humboldt aveva scoperto il concetto di “specie chiave di volta”, una specie essenziale per un ecosistema come la chiave di volta lo è per un arco. Per lui la Mauritia era l’”albero della vita” – il simbolo perfetto della natura concepita come un unico organismo vivente.

La seconda spedizione sudamericana iniziò, dopo una sosta intermedia all’Avana, nella città portuale colombiana di Cartagena. Da lì Humboldt e Bonpland si inerpicavano per le Ande raggiungendo, attraverso foreste pluviali e profonde gole, in mezzo al caldo tropicale e il freddo degli altipiani andini, Bogotá. Per la successiva tappa che doveva portare a Quito la carovana impiegò ben 3 mesi e mezzo.

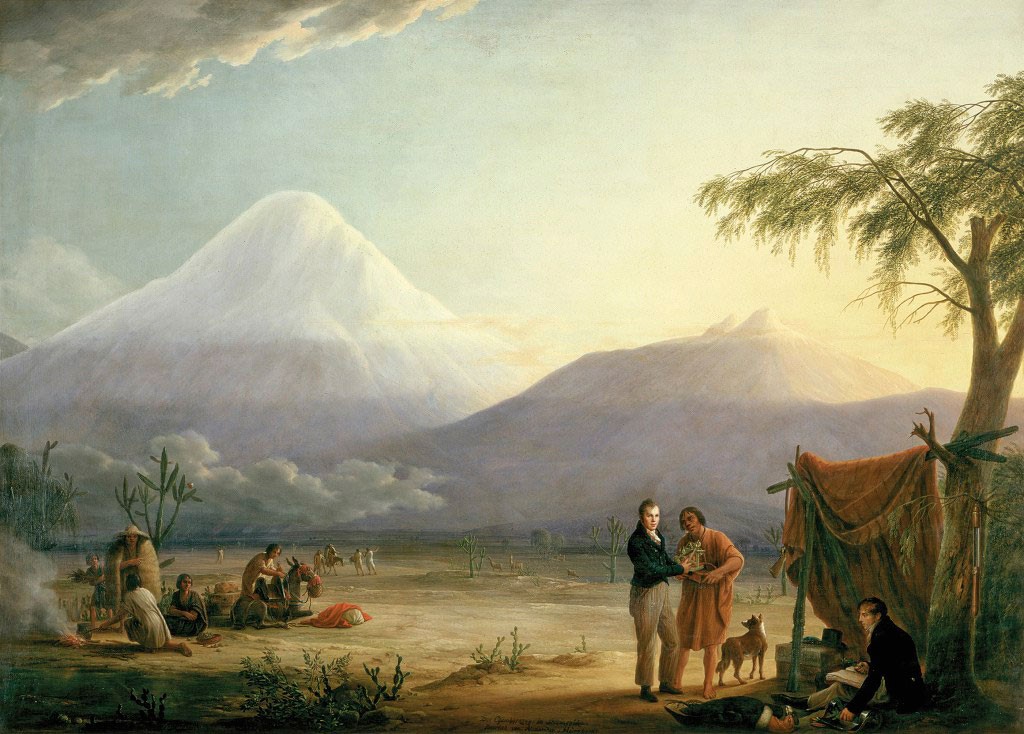

Frederic

Edwin Church,

The heart of the Andes

Il focus della ricerca era l’esplorazione dei vulcani dell’Ecuador. Il Pichincha, montagna alle porte di Quito, Humboldt lo scalò due volte, una accompagnato da un forte terremoto che egli registrò puntualmente. Il 23 giugno 1802 fu la volta del tentativo di scalare il Chimborazo (6263 m): i due scienziati, accompagnati dal figlio del governatore di Quito, arrivarono fino a 5917m, quando furono costretti a scendere a causa di una fascia rocciosa insuperabile. Quel giorno stando immobile in piedi sul Chimborazo, Humboldt assorbiva tutto ciò che aveva di fronte, mentre la sua mente tornava a tutte le piante, le formazioni rocciose e le misurazioni che aveva visto ed effettuato sulle pendici delle Alpi, sui Pirenei e a Tenerife. Tutto quello che aveva osservato nel tempo trovava la sua collocazione; la natura, realizzò, è una rete vitale e una forza globale. Come più tardi avrebbe detto un collega, fu il primo a capire che tutto è intrecciato, come un unico tessuto fatto “di migliaia di fili”.

Alexander

von Humboldt,

Ai piedi del Chimborazo

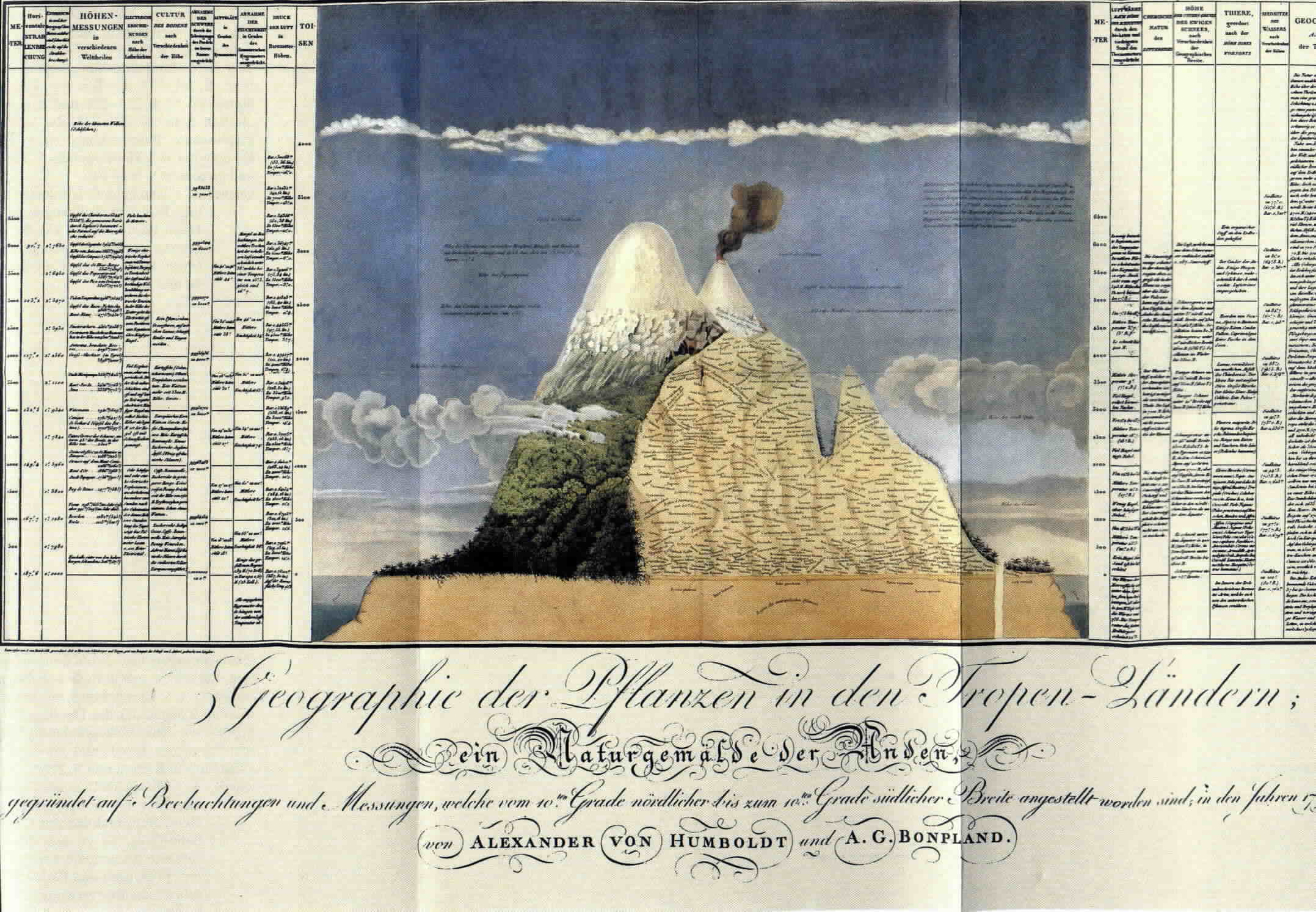

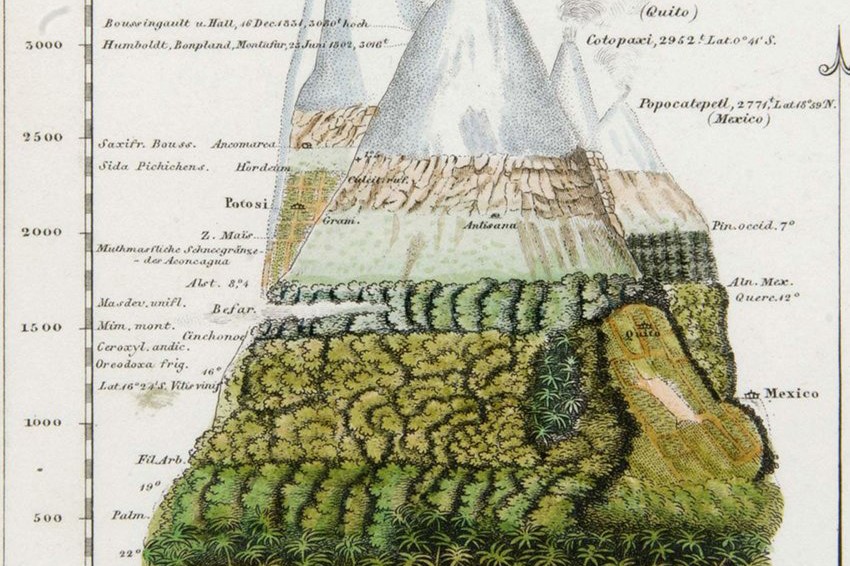

Humboldt era colpito “dalle somiglianze che riscontriamo in climi che sono quanto più possibili distanti tra di loro. Scoprì ante litteram che le fasce climatiche latitudinali hanno una loro proiezione in quelle altitudinali. Ne avrebbe elaborato in seguito la sua cosiddetta Naturgemälde – ritratto della natura contenuta poi nel Saggio sulla geografia delle piante – una descrizione della natura unitaria e per intero, “un microcosmo in una sola pagina”. Si trattava di un’incisione 90x60 cm, colorata a mano, di un grande pieghevole che mostrava la correlazione fra le zone climatiche e le piante in base alla latitudine e l’altezza. Scritte nel cielo, accanto alla montagna, c’erano le altezze di altre montagne quale termine di paragone visivo: Monte Bianco, il Vesuvio, il Cotopaxi. A sinistra e a destra della montagna c’erano diverse colonne con, fra le altre cose, dati comparati sulla gravità, la temperatura, la composizione chimica dell’aria e il punto di ebollizione dell’acqua – tutti organizzati in base all’altezza. Ogni cosa era messa in prospettiva e comparata.

Alexander

von Humboldt, Naturgemälde

Con il Chimborazo disegnato in sezione trasversale, la Naturgemälde raffigurava in maniera efficace la natura come una rete nella quale è tutto connesso. I singoli fenomeni naturali sono importanti soltanto nella “loro relazione con l’insieme”, ne era convinto. La varietà e la ricchezza, ma anche la semplicità, delle informazioni scientifiche disegnate nel quadro erano senza precedenti. Nessuno prima di Humboldt aveva mai presentato visivamente quei dati. La Naturgemälde mostrava per la prima volta la natura come un’unica forza globale con zone climatiche che corrispondono tra di loro attraverso i continenti. In base all’intreccio fisico e biologico osservato, lo studioso berlinese accennò audacemente già allora ad una presunta primordiale connessione terrestre tra l’America e l’Africa suffragata dai suoi riscontri botanici. Ciò che Humboldt vedeva era “l’unità nella varietà”. Invece di disporre le piante secondo le categorie tassonomiche di appartenenza, guardava la vegetazione attraverso le lenti del clima e dell’ubicazione: un’idea radicalmente nuova che tutt’oggi influenza il nostro concetto di ecosistema.

Poco dopo la salita del Chimborazo la spedizione discese rapidamente verso Jaén, dove seguì il Marañon, una delle sorgenti del Rio delle Amazzoni. Inerpicatosi nuovamente sulle Ande Humboldt visitò una serie di siti abitativi degli Inca nei dintorni di Cajamarca.

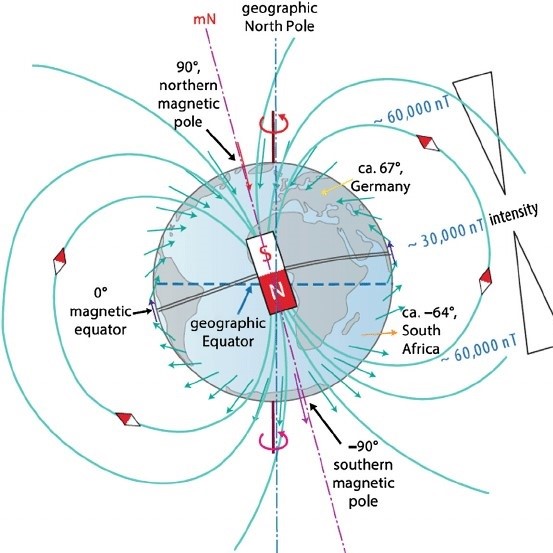

Spostandosi in direzione sud lungo la catena delle Ande da Bogotà a Quito, e avvicinandosi all’Equatore, Humboldt aveva avuto modo di misurare una riduzione del campo magnetico della terra. Con sua grande sorpresa l’intensità del campo magnetico aveva seguitato a diminuire, finché non raggiunsero l’arido altopiano di Cajamarca in Perù, a oltre 7 gradi e circa 800 chilometri a sud dell’Equatore geografico. Soltanto lì l’ago girò da nord verso sud: così Humboldt aveva scoperto l’Equatore magnetico.

Spostandosi in direzione sud lungo la catena delle Ande da Bogotà a Quito, e avvicinandosi all’Equatore, Humboldt aveva avuto modo di misurare una riduzione del campo magnetico della terra. Con sua grande sorpresa l’intensità del campo magnetico aveva seguitato a diminuire, finché non raggiunsero l’arido altopiano di Cajamarca in Perù, a oltre 7 gradi e circa 800 chilometri a sud dell’Equatore geografico. Soltanto lì l’ago girò da nord verso sud: così Humboldt aveva scoperto l’Equatore magnetico.

Il 23 ottobre del 1802 i membri della spedizione arrivarono infine a Lima. Prima di imbarcarsi per il Messico Humboldt sperimentò le proprietà di fertilizzante del guano, che a seguito venne importato in Europa in grande quantità.

Lungo il tragitto per nave da Lima a Guayaquil, Humboldt si mise a studiare la corrente fredda che rasenta la costa occidentale del Sud America dal Cile meridionale al Perù settentrionale. L’acqua fredda e piena di sostanze nutrienti della corrente supporta una tale abbondanza di vita marina da costituire l’ecosistema marino più produttivo della terra. Anni dopo sarebbe stata chiamata Corrente di Humboldt. Ma per quanto fosse lusingato, lui protestò: diceva che i ragazzi che pescavano lungo la costa sapevano di questa corrente da secoli, lui era stato soltanto il primo a misurarla e a scoprire che era fredda.

Il terzo viaggio sul continente americano si limitava al territorio del Messico e durava un anno intero. Da Acapulco Humboldt risaliva verso Città del Messico per scendere infine fino a Veracruz sulla costa Atlantica. In base alle misurazioni barometriche effettuate lungo il tragitto lo studioso era in grado di effettuare un profilo della sezione trasversale altitudinale del Messico centrale. Durante la sosta nella capitale del vicereame spagnolo ebbe inoltre modo di raccogliere dati della civiltà messicana che includevano descrizioni delle condizioni politiche, sociali, economiche nonché ampie statistiche demografiche. Di interesse spiccatamente medico erano le sue osservazioni epidemiologiche, in particolare quelle sulla febbre gialla.

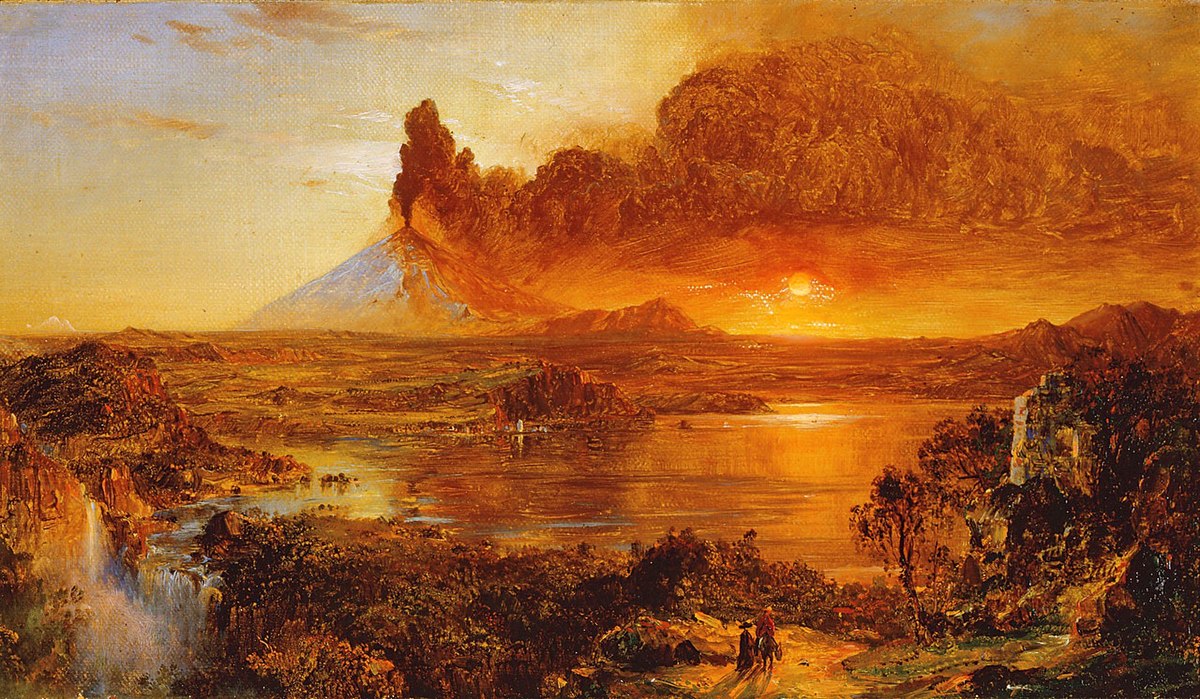

Un dei sogni irrealizzati che Alexander lasciava nel Nuovo Mondo era la scalata al Cotopaxi. Alla notizia della recente eruzione del vulcano Humboldt avrebbe voluto ritornare in territorio ecuadoregno, ma l’anticipata partenza della nave per l’Europa gli impedì l’impresa.

Frederic

Edwin Church, The

eruption at Cotopaxi

La spedizione sul continente americano si concluse con la breve visita negli Stati Uniti. Preceduto dai suoi resoconti di viaggio e dalle sue registrazioni scientifiche Humboldt venne accolto con tutti gli onori e trascorse tre settimana nella residenza del presidente Thomas Jefferson a Washington.

Il 3 agosto 1804, sbarcando a Bordeau, i due scienziati europei toccavano nuovamente suolo europeo dopo quasi cinque anni di assenza.

I “postumi” del viaggio

Il tempo trascorso nell’America del Sud e nel territorio del Messico abilitavano Humboldt a farsi un’immagine approfondita del colonialismo spagnolo, sia per esser venuto a contatto diretto con i governatori e reggenti delle colonie, sia per aver incontrato i vari ceti subalterni. Il quadro che ne era venuto fuori e che egli pubblicò nel suo Saggio politico sul regno della Nuova Spagna (4 volumi), era spietato.

Il colonialismo ha portato soltanto distruzione. Gli spagnoli erano arrivati in Sud America per procurarsi oro e legname – “o con la violenza o con il baratto”, diceva Humboldt, motivati esclusivamente da “un’insaziabile avidità”. Avevano annientato civiltà antiche, tribù native e distrutto foreste monumentali. Quando aveva visitato le miniere del Messico, Humboldt non si era limitato a condurre indagini sulla loro geologia e produttività, ma aveva anche studiato gli effetti rovinosi dell’attività mineraria su ampie fasce della popolazione.

Troppo spesso Humboldt aveva visto popolazioni che morivano di fame e terre un tempo fertili implacabilmente super-sfruttate e divenute improduttive. Nella Valle di Aragua presso il Lago di Valencia le monoculture della pianta di indaco (esportata allora verso l’Europa per la tintura tessile) avevano sostituite il mais ed altre colture commestibili. Humboldt aveva anche notato che l’indaco “impoverisce il terreno” più di qualsiasi altra pianta. Più tardi, a Cuba, Humboldt aveva visto che vaste aree dell’isola erano state spogliate delle loro foreste per impiantarvi la canna da zucchero. Ovunque andava, aveva notato come prodotti agricoli destinati al commercio avessero sostituito “vegetali che forniscono nutrimento”. Cuba produceva ben poco oltre lo zucchero e ciò significava che senza importazioni da altre colonie l’isola “sarebbe morta di fame”. Contestava al Messico le estrazioni minerarie a scopi commerciali perché questo legava il paese alle fluttuazioni dei prezzi di mercato internazionali. Monocultura e produzioni agricole destinate al commercio non creavano una società felice, diceva Humboldt. Ciò che occorreva era un’agricoltura di sussistenza, basata su colture e varietà commestibili.

Quando lo scienziato ribadiva che “l’unico capitale che cresce nel tempo è costituito dalla produzione agricola” concordava a pieno con le idee fisiocratiche dei pensatori prerivoluzionari francesi e lo stesso Jefferson. Durante la sua permanenza in casa del presidente dovette comunque notare l’utilizzo di schiavi nelle stesse proprietà del cofondatore degli Stati Uniti. Fu un punto su cui i due uomini divergevano profondamente. La schiavitù è arrivata sulla scia di quella che gli europei “chiamano la loro civiltà”, diceva Alexander, e della loro “sete di ricchezza”. Humboldt non si stancò mai di condannare quello che definiva “il peggiore di tutti i mali”. Egli sosteneva che non c’erano razze superiori o inferiori. Indipendentemente dalla nazionalità, dal colore o dalla religione, tutti gli esseri umani venivano da una stessa radice. Esattamente come le famiglie vegetali, spiegava, che si adattano in maniera diversa alle rispettive condizioni geografiche e climatiche senza perciò perdere i tratti di “una stessa specie”, tutti gli esseri appartenenti alla razza umana fanno parte di un’unica famiglia. Tutti gli uomini sono uguali e non c’è una razza superiore a un’altra, perché “tutte sono parimenti concepite per essere libere”.

Il ritorno in Europa coincise con il suo soggiorno a Parigi per un anno. Il motivo per cui Humboldt aveva scelto Parigi come nuova dimora era semplice: nessun’altra città era così impregnata di scienza. In Europa non c’era altro posto in cui al pensiero fosse consentito di essere altrettanto libero. Con la Rivoluzione francese il ruolo della Chiesa cattolica si era ridotto e in Francia gli scienziati non erano vincolati da canoni religiosi o da credenze ortodosse. Potevano sperimentare e speculare liberi da pregiudizi, mettendo in questione qualunque cosa. L’Académie des Sciences era il cuore della ricerca scientifica, ma c’erano molti altri posti: l’anfiteatro di anatomia dell’École de Medecine, il Jardin des Plantes, l’École Polytechnique. Tutti erano eccitati per il ritorno di Humboldt dal Sudamerica.

Sebbene avesse piacere di essere celebrato, a Parigi Humboldt si sentiva uno straniero e temeva il primo inverno europeo. Non è sorprendente dunque, che fosse attratto da un gruppo di giovani sudamericani che all’epoca vivevano a Parigi. Uno era il ventunenne Simón Bolívar, il venezuelano che in seguito sarebbe diventato il capo delle rivoluzioni in Sudamerica. Bolívar era figlio di una delle più ricche famiglie creole di Caracas. Era arrivato a Parigi all’incirca nello stesso periodo di Humboldt e si era gettato negli ambiti della vita mondana della capitale.

Anonimo, Simón Bolívar

Quando il sudamericano andò a trovare Humboldt, scoprì un uomo incantato dal suo paese, un uomo che non si stancava di parlare delle ricchezze di un continente sconosciuto per la maggior parte degli europei. Parlavano di politica e anche di rivoluzioni. L’incoronamento di Napoleone ad imperatore quello stesso anno rappresentava una grandissima delusione per entrambi gli amici dato che l’eroe rivoluzionario si era infine trasformato in un despota, in un “tiranno ipocrita”.

Quando il sudamericano andò a trovare Humboldt, scoprì un uomo incantato dal suo paese, un uomo che non si stancava di parlare delle ricchezze di un continente sconosciuto per la maggior parte degli europei. Parlavano di politica e anche di rivoluzioni. L’incoronamento di Napoleone ad imperatore quello stesso anno rappresentava una grandissima delusione per entrambi gli amici dato che l’eroe rivoluzionario si era infine trasformato in un despota, in un “tiranno ipocrita”.

Quando discutevano del futuro dei territori spagnoli oltreoceano, Humboldt sosteneva che le colonie erano forse mature per una rivoluzione, ma mancava qualcuno che le guidasse. Pur desiderando la cacciata degli spagnoli dal continente, non era comunque così ottimista. Era preoccupato per la diffidenza razziale che tre secoli di colonialismo avevano causato. I ricchi creoli, malintese Humboldt, preferivano essere governati dalla Spagna piuttosto che condividere il potere con meticci, schiavi e indigeni. Se mai, paventava – e in questo aveva ragione - si sarebbero limitati a creare una “repubblica bianca” basata sulla schiavitù , come negli USA.

Humboldt e Bolívar si reincontrarono questa volta a Roma (1805). Riparlarono del Sudamerica e delle eventuali rivoluzioni. Dopodiché lasciarono la città eterna contemporaneamente, l’uno per recarsi, sostando a Parigi per un altro po’, nella natia Venezuela, l’altro ritornando dopo decenni di assenza nella città di nascita, Berlino.

La battaglia di Simón Bolívar per l’indipendenza delle colonie era solo agli inizi. Era anche una battaglia corroborata dagli scritti di Humboldt. I libri e le idee di Humboldt sarebbero alla fine entrati nella liberazione dell’America Latina – dalle sue critiche del colonialismo e della schiavitù alle sue vivide descrizioni dei maestosi paesaggi. “Con la sua penna” Humboldt aveva risvegliato il Sud America, scrisse più tardi Bolívar, riferendosi senza dubbio al Saggio politico sul regno della Nuova Spagna. Lo stesso Bolívar studiò l’opera, perché la maggior parte del continente che intendeva liberare gli era sconosciuta. Nel 1821 Bolívar aveva scritto a Humboldt una lettera che sottolineava quanto fosse stata importante la sua descrizione della natura sudamericana. Era stata la sua scrittura suggestiva a “strappare” all’ignoranza lui e i suoi compagni rivoluzionari; li aveva resi orgogliosi del loro continente.

Le idee e le convinzioni di Humboldt sulla vitalità, ricchezza e generosità del continente sudamericano (o americano in generale) si scontravano allora con la teoria della cosiddetta “degenerazione dell’America”, sostenuta da una serie di scienziati europei del XVIII secolo, di cui fu capofila il naturalista francese Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon. Questi affermava la superiorità naturalistica, e quindi economica, politica e antropologica, dell’Europa sull’America. Il continente replicarono invece Humboldt per la parte sud, come Jefferson per quella settentrionale, non aveva uguali in fatti di fertilità, di magnificenza e di bellezza. Anche gli indigeni erano tutt’altro che deboli; sarebbe bastata un’occhiata per vedere che erano individui alti, forti e belli.

Anche l’idea che il Sud America fosse un “mondo nuovo”, senza storia e senza una civiltà veniva demolita da Humboldt. I monumenti antichi che aveva visto e poi illustrato nelle sue pubblicazioni erano la testimonianza di società colte e raffinate – palazzi, acquedotti, statue e templi. A Bogotá, Humboldt aveva trovato alcuni manoscritti antichi pre-inca che rivelavano una conoscenza complessa dell’astronomia e della matematica. Non c’erano prove della povertà di linguaggio che gli esploratori precedenti avevano osservato, diceva Humboldt, perché queste lingue erano un misto di ricchezza, grazia, potenza e dolcezza.

Quadri della natura. Scienza e immaginazione

Il soggiorno parigino terminò bruscamente allorché il re Federico Guglielmo III lo richiamò a Berlino, alla sua corte, con la minaccia affatto velata di non corrispondere più il sostentamento economico accordatogli fino ad allora. Trasferitosi a Berlino, dove visse in una proprietà di un amico situato lungo il fiume Sprea, Humboldt non poteva fare a meno di deplorare l’ambiente provinciale della capitale prussiana e la rigidità dell’inverno brandeburghese.

A seguito della disfatta prussiana nel 1807 e la firma del Trattato di Tilsit il regno degli Hohenzollern era sprofondato in una profonda crisi economica, politica e culturale. Ne risentì anche Humboldt chiuso nella sua casetta lungo la Sprea. Quello che lo aiutò a superare di più questo momento difficile fu la redazione del libro Ansichten der Natur (Quadri della natura). Sarebbe stato uno dei libri più letti di Humboldt. Con esso il naturalista tedesco creò un genere completamente nuovo, un libro che combinava una prosa vivace e ricche descrizioni di paesaggi con l’osservazione scientifica in quello che è ancora un modello per molta letteratura naturalistica. Era un libro scientifico che non rifuggiva dal lirismo. Le spiegazioni scientifiche più dettagliate – che occupavano larga parte del libro – potevano essere ignorate dal lettore generico perché Humboldt le nascondeva nelle note alla fine di ogni capitolo.

In Quadri della natura, Humboldt mostrava come la natura potesse avere un’influenza sull’immaginazione delle persone. La natura, così scriveva, era misteriosamente in comunicazione con i nostri “sentimenti intimi”. Un cielo azzurro limpido, per esempio, suscita emozioni diverse rispetto a una cappa opprimente di nuvole scure, un palmeto sentimenti differenti rispetto ad un bosco di betulle. Quello che oggi diamo per scontato – che ci sia una correlazione fra il mondo esterno e il nostro umore – era una rivelazione per i lettori di Humboldt. I poeti avevano avuto a che fare con queste idee, ma gli scienziati mai.

Il libro, inoltre, descriveva la natura come una rete della vita, con le piante e gli animali che dipendono le une dagli altri. Humboldt evidenziava “le connessioni interne tra le forze naturali”. Comparava i deserti africani con gli Llanos in Venezuela e le brughiere del nord Europa: paesaggi molto lontani gli uni dagli altri, ma combinati ora in “un’unica raffigurazione della natura”. Humboldt, depresso e abbandonato da tutti nella sua Berlino postbellica, invitava i suoi lettori a “seguirmi di buon grado nel folto della foresta, nelle steppe sconfinate e sulla dorsale della cordigliera delle Ande… Sulle montagne c’è la libertà!”, trasportandoli in un mondo magico ben lontano dalla guerra e dalle “ondate tempestose della vita”.

Il libro fu accolto con entusiasmo sia da Goethe che da Chateubriand. Ed avrebbe influenzato varie generazioni di scienziati e poeti nei decenni successivi: Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson. Charles Darwin chiese l’invio di una copia a suo fratello mentre si trovava in viaggio sulla Beagle verso Montevideo. Di seguito, nella seconda metà dell’Ottocento, Jules Verne attinse alle descrizioni naturalistiche di Humboldt del Sud America per le sue serie di Voyages extraordinaires.

Personal Narrative. Scienza e divugazione

Allo scopo di completare la sua Naturgemälde del mondo, Humboldt voleva fare indagini sull’Himalaya per raccogliere i dati di cui aveva bisogno per confrontare le due maestose catene montuose. L’unico problema era che Humboldt aveva bisogno del permesso della Compagnia britannica delle Indie orientali che controllava gran parte dell’India. A complicare e rendere più che incerta la concessione si mise il fatto che Humboldt non era stato affatto tenero con il regime coloniale inglese in India, giudicandolo paragonabile per brutalità ed efferatezza al colonialismo spagnolo. La lettura di queste osservazioni non suscitava certo l’entusiasmo dei direttori della Compagnia per i progetti di viaggio di Humboldt.

Tanto valeva comunque tentare e a tale scopo Londra valse un viaggio, più che altro perché Humboldt era ben noto e venerato dalla società scientifica britannica.

Humboldt conquistò di fatto anche Londra ed i suoi scienziati. Invitato nelle varie istituzioni accademiche e scientifiche, tra British Museum, Royal Society e l’Osservatorio di Greenwich, fu soprattutto quest’ultimo a destare l’interesse di Alexander poiché vi avrebbe visto operare il rivoluzionario astronomo William Herschel, ormai ottantenne che era una leggenda, avendo scoperto nel 1781 Urano e – grazie ai suoi enormi telescopi – elaborato la teoria dell’evoluzione dell’universo.

Nel frattempo, in Inghilterra i suoi libri vendevano bene. La prima traduzione inglese era stata quella del Saggio politico sul regno della Nuova Spagna nel 1811, ma un successo maggiore ebbe il Personal Narrative (il primo di sette volumi era stato tradotto nel 1815). Era un libro di viaggio – anche se con ampie annotazioni scientifiche – che si rivolgeva al lettore comune e seguiva cronologicamente il viaggio di Humboldt e Bonpland. Era il libro che in seguito avrebbe indotto Charles Darwin a imbarcarsi sul Beagle – un libro “che conosco quasi a memoria”, disse Darwin.

Personal Narrative, spiegò Humboldt, era diverso da qualsiasi altro libro di viaggi. Molti viaggiatori effettuavano misurazioni, raccoglievano piante, si interessavano ai dati economici, ma nessuno combinava l’osservazione esatta con una “descrizione pittorica del paesaggio”. Humboldt, al contrario, trasportava i suoi lettori nelle strade affollate di Caracas, attraverso le piante impolverate degli Llanos e nel cuore della foresta pluviale lungo l’Orinoco. Descrivendo un continente che pochi inglesi avevano visto, Humboldt ne catturava l’immaginazione.

Negli anni seguenti, le descrizioni dell’America Latina di Humboldt e la sua nuova visione della natura penetrarono nella letteratura e nella poesia inglese. Mary Shelley lo citava indirettamente in Frankenstein, Byron direttamente in Don Juan. I poeti romantici Coleridge, Wordsworth e Southey comiciarono a leggere i suoi libri.

Tra un salto a Parigi e la routine berlinese

Da quando era tornato dall’America Latina, uno dei progetti di Humboldt era stato quello di raccogliere e confrontare dati sugli strati rocciosi di tutto il globo. Dopo quasi due decenni, aveva finalmente pubblicato i risultati nel suo Saggio geognostico sulla giacitura delle rocce. Uno dei suoi lettori fu Charles Lyell, il geologo britannico la cui opera rivoluzionaria Principles of geology, avrebbe aiutato Charles Darwin a formulare le proprie idee sull’evoluzione. Lyell definì la lettura del saggio di Humboldt una “lezione straordinaria” e si recò a Parigi per incontrare lo scienziato tedesco.

Là discussero anche dell’invenzione humboldtiana delle isoterme, le linee che vediamo oggi sulle carte meteorologiche e che collegano i diversi punti geografici che registrano le stesse temperature.

Humboldt aveva tirato fuori l’abbozzo di un saggio Des lignes isothermes et de la distribution de la chaleur sur le globe (1817) allo scopo di visualizzare le strutture climatiche globali. La visualizzazione grafica dei dati meteorologici era tanto innovativa quanto semplice. Invece delle lunghe tavole che confondevano, uno sguardo alla carta delle isoterme rivelava un mondo nuovo di configurazioni climatiche che gravavano intorno alla terra in fase ondulante. Humboldt riteneva che questo fosse il fondamento della “vergleichende Klimatologie” – la climatologia comparata. Aveva ragione, perché gli scienziati odierni ancora la usano per comprendere e descrivere il cambiamento climatico e il riscaldamento globale.

Meno un mese dopo il suo arrivo a Berlino, Humboldt iniziò una serie di 61 conferenze all’università. Centinaia di persone andavano ad ascoltare i suoi discorsi, che pronunciava senza consultare gli appunti. Erano vivaci, stimolanti ed estremamente nuovi. Non facendo pagare l’ingresso, Humboldt democratizzava la scienza: il foltissimo pubblico andava dalla famiglia reale ai vetturini, dagli studenti ai domestici, dagli studiosi ai muratori – e per la metà erano donne.

Nel settembre del 1828, invitò centinaia di scienziati da tutta la Germania e l’Europa per partecipare a una conferenza a Berlino. Desiderava che gli scienziati, invece di parlare a, parlassero fra di loro. Humboldt incoraggiava gli studiosi a riunirsi in piccoli gruppi e in maniera interdisciplinare. Immaginava una fratellanza fra gli scienziati, che avrebbero scambiato e condiviso la conoscenza. Presero parte alla conferenza circa 500 studiosi.

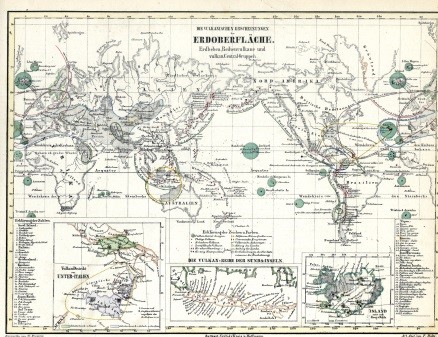

Quando Humboldt aveva studiato all’accademia delle miniere di Freiberg, aveva seguito le idee del suo insegnante Abraham Gottlieb Werner, che era stato il principale sostenitore della teoria nettunista – secondo cui le montagne e la crosta terrestre erano state plasmate dalla sedimentazione depositata dall’oceano primordiale. Ma, seguendo le sue rilevazioni in America Latina, Humboldt era diventato un “vulcanista”. Riteneva ora che la terra si fosse formata attraverso eventi catastrofici come le eruzioni vulcaniche e i terremoti.

Alexander

von Humboldt,

Mappa delle attività vulcaniche nel mondo

Sotto la superficie, diceva Humboldt, ogni cosa era collegata. I vulcani che aveva scalato sulle Ande erano tutti collegati sottoterra – erano “un’unica fornace vulcanica”. Gruppi e catene di vulcani a grande distanze, diceva, stavano a testimoniare il fatto che non erano singoli fenomeni locali, ma facevano parte di una forza globale. La comparsa improvvisa di una nuova isola con una serie di terremoti che successivamente colpirono il pianeta per un periodo di più di un anno, seguita da un’eruzione vulcanica devastante, tutti questi eventi erano stati parte di una gigantesca reazione a catena.

Le teorie delle placche tettoniche mobili avrebbero trovato conferma solo alla metà del ventesimo secolo, ma Humboldt aveva già affermato nel 1807, nel Saggio sulla geografia delle piante, che il continente africano e quello sudamericano una volta erano stati congiunti. In seguito, scrisse che a provocare questa deriva dei continenti era “una forza sotterranea”.

Humboldt aveva continuato a serbare la speranza di poter visitare l’India e l’Himalaya con il benestare della Compagnia delle Indie Orientali. Per anni aveva assillato gli inglesi perché gli dessero il permesso di entrare nel subcontinente indiano. Ma nonostante i contatti stretti con l’establishment britannico, la Compagnia – e forse anche lo stesso governo – erano irremovibili nel negargli il visto.

Quasi due decenni prima Humboldt aveva anche chiesto a un diplomatico russo a Parigi se non c’era modo di entrare in India o in Tibet dall’Impero russo.

Nulla era successo finché all’improvviso Humboldt ricevette una lettera dal ministro delle Finanze russo, il conte Georg von Cancrin, di origini tedesche. In essa venne chiesto a Humboldt un parere sulla fattibilità di coniare monete in platino, minerale che era stato recentemente scoperto nell’area degli Urali. Humboldt colse l’occasione per esprimere il suo desiderio di visitare la Russia, dagli Urali, al Monte Ararat fino al Lago di Baikal.

Sebbene non fosse l’India, se avesse avuto il permesso di vedere la parte asiatica dell’Impero russo, ne avrebbe ricavato probabilmente i dati sufficienti per completare la sua Naturgemälde.

Meno di un mese dopo la risposta di Humboldt, Cancrin aveva parlato allo zar Nicola I che invitò Humboldt in Russia per una spedizione con tutte le spese pagate.

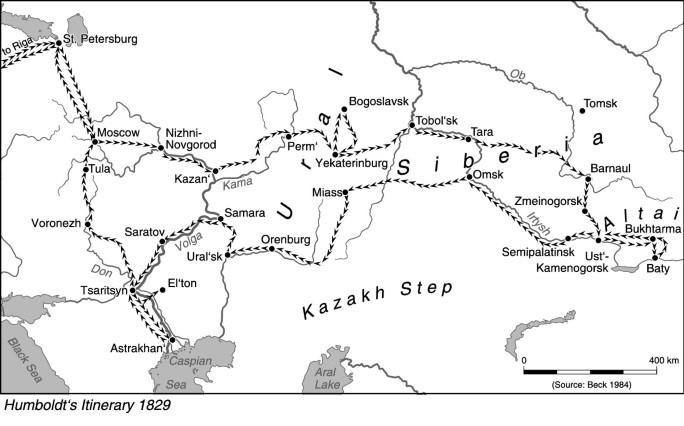

Il viaggio in Russia

Pressoché nulla era come Humboldt avrebbe voluto. L’intera spedizione era un compromesso. Era un viaggio pagato dallo zar Nicola I, che sperava di sapere quanto oro, platino e altri metalli pregiati potessero essere estratti in maniera più efficiente nel suo vasto impero. Quale ex ispettore delle miniere con un’immensa conoscenza geologica, Humboldt rappresentava la scelta perfetta per lo zar. L’incarico ristretto non era ideale per la scienza, ma Humboldt non vedeva altro modo per raggiungere i suoi obiettivi.

Bisognava far buon viso a cattivo gioco anche su un altro aspetto del viaggio. In America Latina, Humboldt aveva criticato tutti gli aspetti del governo locale spagnolo, dallo sfruttamento ambientale delle risorse naturali e dalla distruzione delle foreste ai maltrattamenti inflitti agli indigeni e agli orrori della schiavitù. Al desiderio di Humboldt di far conoscenza delle condizioni dei contadini delle province dell’est, i russi avevano risposto seccamente che gli unici obiettivi della spedizione erano scientifici e commerciali. Humboldt non doveva fare commenti sulla società russa o sulla servitù della gleba.

Alla fine di luglio, più di tre mesi dopo aver lasciato Berlino, Humboldt raggiunse Tobolsk – a 3000 chilometri da San Pietroburgo e il punto più a est del percorso consentito – ma per i suoi gusti non era ancora una regione abbastanza selvaggia. Invece di tornare a San Pietroburgo, come concordato precedentemente, Humboldt ignorò le istruzioni ricevute e aggiunse una deviazione di 3.200 chilometri. Voleva vedere le montagne dell’Altai a est, dove Russia, Cina e Mongolia si incontrano, per un confronto con le rilevazioni fatte sulle Ande.

Dal momento che non era riuscito a vedere l’Himalaya, l’Altai era quanto di più simile poteva ottenere per raccogliere dati in una catena montuosa dell’Asia centrale. I risultati della spedizione russa, scrisse in seguito, erano basati su queste “analogie e contrasti”.

Invece di tornare indietro, Humboldt continuò verso est attraverso le steppe di Barabinsk in direzione di Barnaul e delle pendici occidentali delle montagne dell’Altai. Ormai nulla lo fermava, nemmeno un’epidemia di carbonchio scoppiata lungo il tragitto nella steppa.

Dopo alcuni giorni di viaggio, raggiunsero il fiume Ob', proprio in vicinanza di Barnaul, e con esso la linea di demarcazione dell’epidemia di antrace. Dovevano solo attraversare il fiume per sfuggirgli.

Il 5 agosto del 1829 Humboldt scorse per la prima volta le montagne dell’Altai. Egli era di nuovo nel suo elemento. Strisciando in pozzi profondi, scalpellando le rocce per ricavare frammenti, pressando le piante e arrampicandosi sulle montagne, confrontava le vene dei minerali che trovava con quelle di Nuova Granada in Sud America, le montagne stesse con quelle delle Ande e le steppe siberiane con gli Llanos del Venezuela. Potevano vedere la sommità del Belucha che, con i suoi 4506 metri, era di 2000 metri più basso del Chimborazo, ma era il monte più alto dell’Altai, con le due cime interamente ricoperte di neve.

Le alte vette dell’Asia centrale erano fuori portata. La stagione, come l’età, erano contro di lui. Malgrado questa delusione, Humboldt sentiva di aver visto abbastanza. I suoi bauli erano pieni di piante pressate e di lunghe tabelle di rilevazioni nonché di rocce e di campioni minerali.

Era tempo di ritornare. Puntarono su Omsk, infine da Miass continuarono verso Orenburg, dove Humboldt decise ancora una volta di deviare dal suo percorso. Fu probabilmente la notizia della vittoria russa contro gli ottomani a incoraggiare Humboldt a cambiare i suoi piani.

Le alte vette dell’Asia centrale erano fuori portata. La stagione, come l’età, erano contro di lui. Malgrado questa delusione, Humboldt sentiva di aver visto abbastanza. I suoi bauli erano pieni di piante pressate e di lunghe tabelle di rilevazioni nonché di rocce e di campioni minerali.

Era tempo di ritornare. Puntarono su Omsk, infine da Miass continuarono verso Orenburg, dove Humboldt decise ancora una volta di deviare dal suo percorso. Fu probabilmente la notizia della vittoria russa contro gli ottomani a incoraggiare Humboldt a cambiare i suoi piani.

Solo dieci giorni dopo il Trattato di Adrianopoli, Humboldt scrisse al fratello Wilhelm che erano in viaggio verso Astrakhan sulle sponde del Volga, dove il grande fiume si getta nell’estremità settentrionale del Mar Caspio.

Il Mar Caspio era conosciuto per il livello fluttuante delle sue acque – un fatto che affascinava Humboldt. Era convinto, disse poi a degli scienziati di San Pietroburgo, che si sarebbero dovute disporre stazioni di misurazioni tutto intorno al lago per registrare sistematicamente l’aumento e la diminuzione del livello dell’acqua.

Oggi sappiamo che vi sono molteplici ragioni. Un fattore è la quantità d’acqua che proviene dal Volga, che è legata alle piogge di un enorme bacino pluviale, condizionate a loro volta dalle condizioni atmosferiche dell’Atlantico settentrionale. Molti scienziati credono ora che queste fluttuazioni riflettano variazioni climatiche nell’emisfero settentrionale, facendo del Mar Caspio un importante campo di studio per le ricerche sul cambiamento climatico.

Come sempre, Humboldt non era interessato solo alla botanica, alla zoologia o alla geologia, ma anche all’agricoltura e alla silvicoltura. Avendo notato la rapida scomparsa dei boschi intorno ai centri minerari, aveva scritto al ministro Cancrin della mancanza di alberi da legname e lo aveva messo in guardia contro l’uso delle macchine a vapore per prosciugare le miniere perché questo significava consumare troppi alberi. Nella steppa del Barabinsk, dove era imperversata l’epidemia di antrace, Humboldt aveva osservato l’impatto ambientale dell’agricoltura intensiva. La popolazione locale aveva prosciugato paludi e laghi per trasformare il terreno in campi e pascoli. Questo aveva provocato un considerevole inaridimento delle pianure acquitrinose che sarebbe continuato ad aumentare.

Quando descrisse i tre modi in cui la specie umana influenzava il clima, elencò la deforestazione, l’irrigazione sconsiderata e, forse più profeticamente, le “grandi masse di vapore di gas” prodotte dai centri industriali. Nessuno prima aveva considerato la relazione fra genere umano e natura in questo modo.

Il 13 novembre 1829, infine, Humboldt giunse a San Pietroburgo. La sua resistenza era stata stupefacente. Dal momento della partenza da San Pietroburgo, il 20 maggio, il suo gruppo aveva viaggiato per 15.000 chilometri in meno di sei mesi, toccando 658 stazioni di posta e usando 12.244 cavalli. Sia a Mosca, che nella capitale si tennero ricevimenti in suo onore e si pronunciarono discorsi, acclamandolo come il “Prometeo dei nostri giorni”.

Humboldt tenne anche una conferenza all’Accademia imperiale delle scienze, che avrebbe dato origine a una vasta collaborazione scientifica internazionale. Per decenni, Humboldt si era interessato di geomagnetismo. Deciso ad approfondire la conoscenza di ciò che chiamava il “movimento misterioso dell’ago magnetico”, Humboldt suggerì ora di creare una catena di stazioni di osservazione in tutto l’Impero russo. Il geomagnetismo era un fenomeno fondamentale, se si voleva comprendere la correlazione fra il cielo e la terra, perché poteva “rivelarci”, diceva Humboldt, “cosa succede a grande profondità all’interno del nostro pianeta o nelle regioni più alte della nostra atmosfera”. Nel giro di pochi anni, una rete di stazioni magnetiche circondava il globo. Humboldt usò la conferenza a San Pietroburgo anche per incoraggiare gli studi sul clima in tutto il vasto Impero russo.

Humboldt arrivò a Berlino il 28 dicembre 1829. Questo fu l’ultima spedizione di Humboldt. Non avrebbe più viaggiato per il mondo, ma le sue idee sulla natura si stavano già diffondendo nelle teste dei pensatori d’Europa e d’America con un impeto pressoché inarrestabile.

Humboldt e Darwin

HMS Beagle andava su e giù sulle onde con implacabile regolarità, mentre Charles Darwin, rifugiatosi nella sua piccola cabina per alleviare inutilmente i sintomi del suo mal di mare, si sentiva “maledettamente giù di morale”. Sul piccolo scaffale accanto all’amaca c’erano le sue cose più preziose: parecchi libri di botanica e di zoologia, un nuovissimo dizionario spagnolo-inglese, diversi resoconti di viaggi e il primo volume dei rivoluzionari Principles of Geology. Accanto c’era la Personal Narrative di Alexander von Humboldt, il resoconto in sette volumi della spedizione in Sud America e il motivo per cui Darwin era sulla Beagle. “La mia ammirazione per il famoso resoconto personale di Humboldt (di cui conosceva quasi a memoria alcune parti)”, diceva Darwin, “mi ha indotto a viaggiare in paesi lontani e mi ha spinto a offrirmi volontariamente come naturalista sul Beagle di Sua Maestà”. Infatti, durante tutto il viaggio sulla Beagle, Darwin fu impegnato in un dialogo intimo con Humboldt – matita in mano, evidenziava i paragrafi delle Personal Narrative.

Humboldt permeò l’interpretazione darwiniana della natura come sistema ecologico. Sia Humboldt che Darwin possedevano la rara capacità di concentrarsi sul più piccolo dettaglio – da una chiazza di lichene a un minuscolo coleottero – e poi di indietreggiare e distaccarsi per analizzare modelli globali e comparati. La flessibilità della prospettiva consentiva a entrambi di comprendere il mondo in maniera completamente nuova. Era telescopica e microscopica.

Quando le prime copie del suo resoconto di viaggio uscirono dalla tipografia, a metà maggio del 1839, Darwin ne spedì una a Humboldt a Berlino. Quando ricevette la copia, Humboldt rispose con una lunga lettera, elogiandolo come un “libro eccellente e degno di ammirazione”.

Nel primo decennio del diciannovesimo secolo, Lamarck aveva dichiarato che gli organismi, influenzati dall’ambiente, possono cambiare lungo una traiettoria progressiva. Nel 1830 lo scontro fra le idee di specie mutevoli e quelle della fissità delle specie si era trasformata in una terribile disputa all’Académie des Sciences di Parigi. Humboldt aveva preso parte agli accaniti dibattiti durante una visita a Parigi. Comunque già in Quadri della natura, più di vent’anni prima, Humboldt aveva scritto della “trasformazione graduale delle specie”.

Anche Darwin era convinto che l’idea delle specie fisse fosse sbagliata. Tutte le cose sono in continuo mutamento. Se, così disse Humboldt, l’ambiente influenzava lo sviluppo degli organismi, allora gli scienziati dovevano indagare più da vicino i climi e gli habitat. Perciò, il nuovo pensiero di Darwin si concentrò sulla distribuzione degli organismi sul globo, che – almeno per il mondo delle piante – era quanto aveva tentato Humboldt.

Nel settembre 1838, Darwin scrisse nel suo taccuino che tutte le piante e gli animali “sono uniti fra di loro da una rete di relazioni complesse”. Era la rete della vita di Humboldt! Darwin avrebbe fatto un passo in più e l’avrebbe trasformata in un albero della vita da cui provengono tutti gli organismi, con i rami che portano a specie estinte e a nuove specie. Nel 1839, Darwin aveva formulato la gran parte delle idee che costituivano il fondamento della teoria dell’evoluzione, ma continuò a lavorarci per altri vent’anni prima di pubblicare l’Origin of Species nel novembre 1859.

Humboldt e gli americani

Nel settembre 1847, Henry David Thoreau lasciò la sua capanna a Walden Pond per tornare a casa nella vicina città di Concord, Massachusetts. Thoreau aveva trent’anni e nei due anni precedenti aveva vissuto in una piccola capanna nei boschi. Lo aveva fatto perché “desiderava vivere in maniera deliberata, affrontando solo i fatti essenziali della vita”. Thoreau avrebbe trasformato questi due anni nella sua capanna in uno dei più famosi pezzi di letteratura americana sulla natura: Walden, pubblicato nel 1854, circa sette anni dopo il ritorno a Concord. Thoreau trovò inizialmente difficoltà a scrivere il libro. Questo divenne Walden quale oggi lo conosciamo solo quando scoprì il mondo di Humboldt. La visione della natura di Humboldt dette a Thoreau la fiducia per intrecciare scienza e poesia.

Quello che Humboldt aveva osservato in tutto il globo, Thoreau lo faceva a casa. Osservò nel suo diario – non importava quanto lontano uno andasse, “ma quanto siete vivi”. Siate “esploratori dei vostri corsi d’acqua e dei vostri oceani”, suggeriva. Osservando ogni dettaglio degli andamenti e dei cambiamenti delle stagioni, Thoreau sviluppò una percezione profonda dei cicli naturali e delle interdipendenze. Una volta compreso che le farfalle, i fiori e gli uccelli ricomparivano a ogni primavera, ogni altra cosa acquistava un senso. “L’anno è un cerchio” scrisse nell’aprile del 1852. Il suo diario sarebbe diventato “un libro delle stagioni”.

Humboldt è stato “il più grande sacerdote della natura”, diceva George Perkins Marsh, perché aveva interpretato il mondo come interazione tra uomo e natura – una connessione che sarebbe stata alla base del suo stesso lavoro, dato che stava raccogliendo materiali per un libro con cui intendeva spiegare come il genere umano stesse distruggendo l’ambiente.

Navigando sul Nilo, percorrendo l’Egitto in cerca delle antiche vestigia, infine attraversando il Sinai, egli visitò la Palestina e la Siria. Ovunque andasse, dovette costatare che l’avidità aveva foggiato le civiltà e la natura. Humboldt aveva scritto che “l’incessante attività di grandi comunità di uomini un po’ alla volta depreda la faccia delle terra”: proprio quello che ora Marsh stava vedendo attraverso la proiezione nel passato.

Ma, di ritorno nel suo natio Vermont, Marsh vide la campagna che aveva conosciuto per tutta la sua vita attraverso il prisma di ciò che aveva osservato nel Vecchio Mondo e si rese conto che l’America stava marciando dritta dritta verso la stessa devastazione ambientale. Ora applicava al Nuovo Mondo le lezioni del Vecchio Mondo.

In quello stesso anno, il 1860, Marsh tirò fuori i suoi taccuini e cominciò a scrivere Man and nature, libro con cui avrebbe portato a piena conclusione i precoci ammonimenti di Humboldt riguardo alla deforestazione. Man and nature raccontava una storia di distruzione e cupidigia, estinzione e sfruttamento, suolo impoverito e inondazioni torrenziali. Nel libro Marsh denunciava il depauperamento delle risorse ittiche causate dalla pesca eccessiva, ma ancora di più dall’inquinamento industriale e manifatturiero. Come fece già Humboldt, Marsh biasimava l’eccessivo affidarsi a colture destinate alla vendita, quali quelli del tabacco e del cotone. A mano a mano che il reddito della classe media aumentava, cresceva anche il consumo di carne – che a sua volta aveva un grosso impatto sulla natura. Marsh sosteneva che ricchezza e consumi erano portatori di distruzione. L’uomo era responsabile dell’estinzione di animali e piante, scriveva in Man and nature. L’intero pianeta era in pericolo. “La terra sta rapidamente diventando una casa non più adatta per i suoi nobili abitanti”, scriveva.

Man and nature forgiò una nuova generazione di attivisti e nella prima metà del ventesimo secolo sarebbe stato celebrato come “l’origine del movimento per la tutela dell’ambiente”.

Nato e cresciuto a Dunbar sulla costa orientale della Scozia, John Muir aveva trascorso la prima adolescenza nei campi e sulla riva rocciosa del mare. Il padre era un uomo fanaticamente religioso che aveva bandito dalla sua casa la presenza di qualsiasi oggetto ornamentale. Il suo desiderio di scappare da un padre che lo costringeva a recitare “a memoria e con grande tormento” tutto il Vecchio e il Nuovo Testamento, si realizzò stando fuori all’aria aperta o leggendo dei viaggi di Humboldt e sognando di luoghi esotici.

Quando aveva undici anni la famiglia emigrò negli Stati Uniti, stabilendosi nel Wisconsin. Non appena libero dal lavoro nella fattoria, John girovagava per prati e foreste, coltivando quello spirito vagabondo che non lo avrebbe mai abbandonato per il resto della vita. Dopo il ritorno negli Stati Uniti dal Canada, dove trascorse gli anni della guerra di Secessione per sfuggire alla coscrizione, si recò in California a San Francisco. Nei mesi precedenti Muir aveva tentato di intraprendere, sulle orme di Humboldt, un viaggio in Sudamerica per conoscere la vita in mezzo alla natura selvaggia, ma dovette far ritorno a causa della malaria. Nauseato dalla vita frenetica di San Francisco, il giovane scozzesse s’inoltrò di seguito nella Central Valley per stabilirsi infine nella vallata del Yosemite – lunga più o meno undici chilometri. Muir fu sopraffatto dalla sua selvatica e intatta bellezza.

Con la sua vetta a quasi 2700 m, lo Half Dome era il monte più alto e sembrava sorvegliare la vallata come una sentinella. Non meno stupefacente era El Capitan – con una parete verticale che s’innalza dritta per più di 1000 metri dalla base della valle. Le Yosemite Falls precipitano in una gola stretta profonda circa 760 metri, che ne fa le cascate più alte del Nord America. Il fondo della valle era coperto di pini e piccoli laghi riflettevano lo scenario sulle loro superficii specchiate. Competevano con questa scena imponente le antiche sequoie di Mariposa Grove, una trentina di chilometri a sud della valle, alte fino a 100 metri.

Muir rimase così affascinato da Yosemite che negli anni successivi vi tornò svariate volte, non appena poteva. La Yosemite Valley stava intanto diventando un’attrazione turistica e ben presto i visitatori si contarono a centinaia. Nel giugno 1864, tre anni prima che Muir vi giungesse per la prima volta, il governo degli Stati Uniti aveva dato in concessione la Yosemite Valley allo Stato di California come parco adibito “a uso pubblico, località turistica e di svago”.

Successivamente, ogni volta che visitava la vallata, Muir vedeva dei cambiamenti più o meno repentini in atto. Per quanto la valle fosse un parco statale, le regole erano troppo permissive e i controlli scarsi. La California gestiva male la Yosemite Valley. Il pascolo delle greggi aveva reso brullo il terreno e il paesaggio era ingombro di strutture per far alloggiare i turisti. Muir notò anche che tanti fiori selvatici erano scomparsi da quando aveva visitato per la prima volta la Sierra vent’anni prima. Sulle montagne, fuori dai confini del parco, molte delle sue amate sequoie erano state abbattute per farne legname. Devastazione e sporcizia colpivano amaramente Muir.

Sotto la pressione del presidente Johnson, Muir convertì il suo amore per la natura in attivismo politico-ambientale e cominciò a scrivere e fare campagna per la creazione di un parco nazionale a Yosemite – come lo Yellowstone National Park in Wyoming, il primo e fino a quel momento l’unico nel paese, istituito nel 1872. Se in un primo momento il parco nazionale proclamato aveva coperto una superficie di 800.000 ettari, lasciando comunque sotto il controllo alquanto deleterio dello Stato di California la parte centrale, il Yosemite Valley National Park istituito nel 1906 su interessamento dell’amico, il presidente Theodore Roosevelt, vide estendere la gestione federale sull’intera superficie della Sierra. Dieci anni dopo sarebbe passato definitivamente al National Park Service.

Se Humboldt aveva capito i rischi cui andava incontro la natura e Marsh aveva raccolto le prove di questa minaccia, fu Muir a far radicare le preoccupazioni per l’ambiente in una più ampia arena politica e nell’opinione pubblica. C’erano differenze tra Marsh e Muir, tra salvaguardia e protezione. Quando Marsh aveva fatto la sua battaglia contro la distruzione delle foreste, si era proposto come sostenitore della salvaguardia, dato che argomentava essenzialmente a favore della tutela delle risorse naturali. Voleva che l’uso degli alberi o dell’acqua venisse regolamentato in modo da raggiungere un equilibrio sostenibile.

Muir, al contrario, interpretava in modo diverso le idee di Humboldt. Propugnava la protezione, con ciò intendendo la protezione della natura dall’impatto dell’uomo. Voleva mantenere foreste, fiumi e montagne nelle condizioni originarie e perseguiva questo obiettivo con ferrea tenacia. Era diventato il più accanito paladino della natura incontaminata in America.

Quando arrivò a settant’anni, età in cui altri avrebbero pensato a ritirarsi, Muir ancora non rinunciava ai suoi sogni. Rivolse tutti i suoi pensieri ad approfondire seriamente gli studi su Humboldt. Comprò una nuova edizione di Personal Narrative e rilesse il libro dalla prima all’ultima pagina, riempendo le pagine di segni e annotazioni. Niente lo avrebbe fermato.

Il 12 agosto s’imbarcò a New York su una nave a vapore. Finalmente era in viaggio verso l’Amazzonia. Dopo due settimane era a Belém, in Brasile.

Epilogo

Alexander von Humboldt è stato ampiamente dimenticato, da famoso che era nel mondo del XIX secolo. Fu uno degli ultimi intellettuali eclettici e morì in un’epoca in cui le discipline scientifiche si andavano consolidando in campi strettamente delimitati e più specialistici. Conseguentemente, il suo approccio olistico globale non godeva più di grandi simpatie. All’inizio del ventesimo secolo, c’era poco spazio per un uomo le cui conoscenze avevano spaziato tra un’ampia gamma di materie.

Un’altra ragione per cui Humboldt è scomparso dalla nostra memoria collettiva è – come già detto - il sentimento anti-tedesco che si sviluppò con la Prima guerra mondiale.

Ma perché dovremmo di nuovo occuparci di Alexander von Humboldt?

Uno dei meriti più grandi di Humboldt era stato di rendere la scienza popolare e accessibile a tutti, sia attraverso le sue conferenze pubbliche che per via dei suoi libri di divulgazione scientifica. Non solo la sua vita è stata pittoresca e piena di avventure, ma la sua storia spiega perché noi vediamo la natura nella maniera in cui oggi la vediamo. In un mondo in cui si tende a tracciare una linea netta tra le scienze e l’arte, tra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivo, l’intuizione di Humboldt che si possa veramente capire la natura soltanto usando l’immaginazione fa di lui una mente lungimirante.

Ora che gli scienziati cercano di capire e fare previsioni sulle conseguenze globali del cambiamento climatico, l’approccio interdisciplinare di Humboldt alla scienza e alla natura acquista più rilevanza che mai. I principi in cui credeva, come il libero scambio di informazioni, la necessità di unire gli scienziati e intensificare la comunicazione tra le diverse discipline, oggi sono capisaldi della scienza e il suo concetto di natura come sistema globale è alla base del nostro pensiero.

.jpg)

Friedrich

Georg Weitsch, Alexander

von Humboldt

Le intuizioni di Humboldt sulla stretta connessione tra questioni sociali, economiche e politiche e i problemi ambientali rimangono sorprendentemente attuali.

Forse ora è il momento, per noi e per il movimento ambientalista, di rivendicare Alexander von Humboldt come un nostro eroe.

Gran parte del testo è tratto da: Andrea Wulf, L'invenzione della natura. Le avventure di Alexander von Humboldt, eroe perduto della scienza, Luiss University Press, 2023

Di Alexander von Humboldt tratta anche la puntata dedicata alla "Misura" di Le parole della filosofia di RadioRaitre.