Nell’ormai classico saggio sul mondo culturale viennese del fin de siècle,

Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento, Massimo Cacciari conclude la sua prefazione alla nuova edizione del 2003 con le parole:

"Un debito del tutto particolare è quello nei confronti di Roberto Galasso, di Luciano Foa e di tutti coloro che, Bazlen significante, hanno fatto tra gli anni ‘60 e ‘70 dell’Adelphi, un vero centro per la riscoperta della letteratura mitteleuropea, non solo in Italia".

Tutti conosciamo l’importanza della casa editrice di Milano per la diffusione di certo patrimonio culturale a sud delle Alpi. Roberto Galasso e Luciano Foa, come promotori di prima ora delle politiche editoriali dell’Adelphi e, soprattutto il primo, come raffinato intellettuale, sono familiari ai lettori italiani. Su Bazlen significante, vale a dire, colui “che è destinato a produrre influenze e conseguenze importanti” le conoscenze si fanno invece più sfumate.

Bobi Bazlen è un nome sconosciuto ai più, e pur con quel cognome poco italiano è stato uno degli uomini che maggiormente hanno influenzato la cultura del nostro paese nel dopoguerra. Sicuramente carismatico, indecifrabile, uno sciamano di cui l’editore Giulio Einaudi aveva paura e stima insieme, perché … le indovinava tutte”. Ne indovinava il valore in base al fatto che avessero “il suono giusto”. Annusava le tendenze secondo il criterio della “primavoltità”, se esprimevano cioè una sensazione, un’idea che nessuno prima era mai riuscito a rendere.

Aveva la rara qualità di intuire quali erano i grandi libri senza i quali l’umanità sarebbe stata un po’ più sola. Ha saputo fiutare il talento degli altri e farlo correre. Era un facilitatore.

“Era semplicemente un uomo a cui piaceva vivere negli interstizi della cultura e della storia, esercitando il suo influsso su quanti potevano comprenderlo, ma rifiutando sempre di apparire alla ribalta,” scrisse di lui Montale nel ricordo che tracciò sul “Corriere della Sera”. Bazlen non deviò mai dalla convinzione che un grande editor dovesse rimanere nascosto. “Un uomo può essere grande anche in quanto realizza un tipo nuovo. La sua grandezza può stare nella rinuncia, la sua grandezza può stare nel silenzio”. Infatti, in

Stadio di Wimbledon Daniele Del Giudice ha inquadrato Bobi Bazlen nella categoria dello “scrittore che non scrive”. Come l’ebreo viennese Peter Altenberg, che amava moltissimo, Bobi era un’artista a modo suo, un “poeta delle note editoriali e aforista geografico”. La sua vera poesia viveva nel giudizio dei libri: telegrafico, completamente informale nello stile e pertanto ancora più genuino, entusiastico o tranchant, privo di superflui intellettualismi.

LA FAMIGLIA

Bobi Bazlen nasce il 09 giugno 1902 a Trieste da un amore tardivo tra l’impiegato in commercio Eugen Bazlen e Clotilde (Lina) Levi Minzi. Il padre veniva da Plochingen, una cittadina vicino a Stoccarda, e si era trasferito a Trieste forse per curare una tubercolosi pregressa. Nella città asburgica si era sistemato in una stanza d’affitto presso le tre sorelle Levi Minzi, Clotilde, Elvira ed Eugenia, appartenenti alla piccola borghesia ebraica. Eugen e Lina si erano sposati nel 1901 nella locale chiesa della comunità evangelica. Il registro battesimale annota l’arrivo della nuova anima alla tedesca con il nome di Robert Bazlen.

L’idillio familiare veniva precocemente turbato dalla morte del padre nel 1903. A stroncarlo fu disgraziatamente il male che temeva e per cui ha scelto come dimora più salubre la città adriatica, la tubercolosi polmonare. Anche Bobi soffrì tutta la vita di bronchiti e polmoniti e si spense a sessantatre anni, un giorno dopo l’anniversario della scomparsa del padre, il 27 luglio 1965, probabilmente per un versamento pleurico. Alla morte del marito Lina si trasferiva, assieme a Bobi, nell’appartamento tenuto dalle sue sorelle. Unico figlio e nipote delle tre signore non più in fiore, Roberto Bazlen si trovò presto a venire identificato come un prodotto collettivo, “il figlio delle Minzi”. Bobi affermava di avere tre madri e un padre che non era suo padre, ma lo zio Ignazio Hirsch, un commerciante di caffè benestante. Lo zio era molto legato a Bobi, uomo di discreta cultura e buone letture; subiva la venerazione delle donne di casa per il sapere di Bobi, come se fosse un oracolo da non disturbare. Alla sua morte, lo zio lasciò tutti i suoi beni a Bobi.

Bobi adolescente

La famiglia Hirsch-Minzi-Bazlen apparteneva alla piccola borghesia imprenditoriale e benestante, ma senza grandeur, il cui bene più prezioso era Bobi, un figlio dalle doti intellettive superiori alla media, che li riempiva di orgoglio e insieme disperazione per la sua inettitudine alla vita pratica. Proprio per questo il giovane Bazlen si guardava bene a rivelare alle signore la sua passione per la poesia. La casa di Via Rittmeyer era una prigione per il giovane Bazlen, che non riusciva a sottrarsi alle cure angosciose e ossessionanti delle zie e della madre. L’amico Eugenio Montale riportava postumo una feroce impressione, evidentemente ancora traumatizzato dall’incontro con Lina, in Lettera a Bobi, una poesia del ‘68. Allontanatosi da Trieste Bobi non vi ritornò mai per far visita a sua madre cieca ed anziana. Esortava i suoi amici di adempiere a questo compito, a lui precluso rigorosamente dalle prescrizioni del suo psicanalista.

LA TRIESTE DI BOBI

Quando nacque Bobi, a Trieste il vuoto era di casa, proprio perché i triestini erano sempre rimasti orfani di qualcuno: sotto gli Asburgo dell’Italia, sotto l’Italia degli Asburgo. Trieste fu la città del vuoto soprattutto dopo il 1919 per le promesse mancate, quelle politiche e culturali.

Il porto di Trieste

Durante l’impero asburgico in città erano affluite genti diversissime; un ceto di matrice ebraica, laico e colto, che controllava gli affari. C’erano tanti popoli di tante lingue e religioni diverse: italiani, tedeschi, sloveni, serbi, croati, cechi e slovacchi. E poi ungheresi, armeni, greci, turchi e inglesi. “A occhio e croce Trieste è stata tutto meno un crogiolo […] a Trieste, che io sappia, un tipo fuso non si è mai prodotto ... .” disse Bazlen della sua città. Ognuno viveva solo nella sua enclave e teneva al rispetto dei crismi della propria fede.

L’animo di Bazlen, come quello di molti suoi coetanei, si lasciava scaldare dalle braci dell’irredentismo. Bobi era irridento nonostante avesse frequentato prima le elementari evangeliche, la

Volksschule, e poi il

K.K. Staatsgymnasium di piazza Lipsia, dove era iscritta la meglio gioventù triestina. In realtà nella

Volksschule i professori non facevano grosse differenze tra italiani, tedeschi e slavi, che riempivano i banchi nelle stesse proporzioni, senza mai “una presa di posizione offensiva, o una frase ironica o carica di odio” verso chi non era di madrelingua tedesca. Gli s’ciavi erano gli sloveni che popolavano sia il cuore della città, lavorando come piccoli commercianti, sia il territorio alle spalle del centro urbano, nei paesi carsici sopra Trieste. Erano contadini o pescatori con una vita dura, a volte durissima. Quanto ai tedeschi erano lungi dall’essere la terza nazionalità di Trieste. Si trattava soprattutto di funzionari capaci. Gli italiani erano la maggioranza cittadina, arroccati ottusamente nei propri interessi, altezzosi nei confronti degli idiomi e della cultura di chi viveva gomito a gomito con loro. Si inebriavano di essere speciali, perché la loro identità era – come sottolinea Cristina Battocletti - “il frutto di una scelta contrastata e non di una realtà acquisita”.

Al ginnasio statale il punto di riferimento per Bobi era soprattutto il suo docente di tedesco, il Professor Mayer. Personaggio bizzarro ed insegnante carismatico, Mayer insegnava le sue materie direttamente sui testi letterari, che fossero i classici o gli scrittori e poeti contemporanei tedeschi, con libri senza note, favorendo quel metodo che allora Bobi non sapeva sarebbe diventato il suo, divenuto una volta un grande editore: “capire e ragionare su un testo, farsi un’idea propria senza il filtro di un’analisi o di una presa di posizione, sia pure autorevole, antecedente alla propria”. A metà dell’anno scolastico 1917-1918 lo

Staatsgymnasium chiuse i battenti e Bobi fu costretto a trasferirsi al liceo classico Petrarca, dove ebbe come professore di inglese il fratello di James Joyce, Stanislaus. Per Bazlen la scuola italiana, tutta teorica, impostata sull’idealismo crociano, fu un’esperienza pessima: i classici italiani non erano proprio nelle sue corde e lo disgustava l’avallo delle filosofie alla barbarie fascista.

Agli inizi del Novecento, quando Bobi era ancora in fasce, una pattuglia di triestini era andata a studiare a Firenze per vivere la “centralità” dell’Italia: Aldo Oberdorfer, Giorgio Fano, Carlo Michelstaedter, Umberto Saba, Virgilio Giotti, Scipio Slataper, Carlo e Giani Stuparich, Alberto Spaini, Guido Devescovi, Dario de Tuoni e Biagio Marin. Molti di quelli che sarebbero diventati amici di Bazlen sconfinarono in segreto in Italia.

Quando scoppiò la Grande guerra, Bobi era nel periodo dell’adolescenza, troppo giovane per arruolarsi. I più eroici partivano e lui rimaneva in pantaloni corti, con profonda frustrazione. Bobi assisteva in quegli anni allo sconvolgimento della realtà intorno a lui. A dir la verità i segnali di possibili, ma non individuati e compresi capovolgimenti si registrarono già prima del conflitto del 1915-1918, a Trieste, nell’Impero asburgico come in tutta Europa. Il nuovo secolo sembrava aprirsi alla “modernità” con modalità che molti faticarono o mancarono ad interpretare e leggere in modo sereno. Un secolo troppo veloce, troppo pieno di novità, di progresso e conflitti per essere assimilati dalla mente umana. Si configurava un contesto in cui si avvertiva “un latente dolore fisico”, in cui si sentiva il terrore e la tragedia di un salto nel vuoto. L’ondata di suicidi investiva anche la città di Bazlen e non risparmiava nemmeno i suoi amici. Il presagio che il mondo stesse infilandosi in un vicolo cieco era nell’aria, già prima, e per i più sensibili alle tempeste anche dopo la Prima Guerra mondiale.

Piazza Venezia, all’epoca Piazza Giuseppina

Nella Mitteleuropa che stava per disgregarsi in numerosi frammenti nazionali si espressero, per contro, talenti che dimostrarono molto precocemente la propria genialità. A Trieste si potevano leggere libri che nel resto dell’Italia erano proibiti, perché la pattuglia giuliana a Firenze, alla ricerca di una perfezione linguistica e stilistica, si era poi sparpagliata nell’Est d’Europa, da cui aveva iniziato l’opera di diffusione dei testi mitteleuropei e scandinavi. I triestini, dopo la laurea, si divisero tra Praga, Vienna, Graz, Innsbruck, Budapest. In questo modo giunsero a Trieste, ormai italiana, anche se il fascismo tendeva a far barriera a qualsiasi istanza culturale che non fosse italiana, Hamsun, Kleist, Ibsen, Hebbel, Strindberg, Freud, Rilke, Kraus ed altri. In quel terreno Bobi si preparava a importare Robert Musil, Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg. La città ebbe in quel momento in dono un manipolo di scrittori, poeti, editori, pittori, pensatori, animatori di salotti letterari, intellettuali in senso lato, che, frequentandosi nei caffè, rafforzarono una particolare indole artistica.

Fu in questa situazione oppressiva, piena di angoscia e incertezza da una, gonfia di euforie ed illusioni dall’altra, che Bobi Bazlen liberava il suo talento eccezionale.

GLI AMICI TRIESTINI

Bobi Bazlen si aggregava sin dalla sua adolescenza a persone più anziane di lui. D’altronde a diciotto anni dimostrava una padronanza culturale di molto superiore ai suoi amici, più vecchi di un decennio. Così cresceva con Italo Svevo, Umberto Saba, Lionello Stock, Guido Voghera, Giorgio Fano, Giani Stuparich, Arturo Nathan, Vittorio Bolaffio, Giorgio Hirsch Settala, un milieu intellettuale di matrice soprattutto ebraica. Il luogo dove si incontravano più volentieri erano i caffè, il Garibaldi, già Municipio, ed il San Marco. Al caffè ci si accapigliava sulla politica, sulla letteratura e sulla psicoanalisi, che era appena stata importata in Italia attraverso Edoardo Weiss, ebreo triestino, il cui padre Ignazio aveva frequentato Freud a Vienna. C’era una nutrita schiera di pittori eccellenti, che in molti casi non ebbero fortuna, solo perché la Grande guerra aveva messo alle corde Trieste. Nonostante gli avventori dei caffè fossero tutti ex-irredentisti, spesso li raggiungeva anche Julius Kugy, scalatore eccezionale, avvocato e scrittore, che allo scoppio della prima guerra mondiale si era arruolato volontario con l’esercito austroungarico.

Uno dei numerosi caffè triestini

Le vere amicizie rimasero però quelle che aveva stretto alla scuola tedesca; assieme a Carlo Tolazzi, Carlo Gruber, detto Tobò, e Lionello Stock, della stirpe degli industriali del liquore, Bobi formava un quadrumvirato di gaudenti che discettavano di lettere, gozzovigliando nelle osterie. Era un gruppo di impareggiabili gagà di grande intelletto, con disponibilità economiche che permettevano una notevole libertà di spostamento: passavano dal cinema al teatro, e si muovevano con gran disinvoltura tra l’Austria e Trieste, facendo a gara per riferire le novità letterarie o teatrali viennesi, e scoprire i libri che arrivavano nella capitale austriaca. I loro gusti intellettuali si nutrivano di tutta la tavola del pensiero e dell’arte: da Peter Altenberg a Karl Kraus, Sigmund Freud, Walter Gropius, Egon Schiele, Gustav Mahler, Arnold Schönberg. A differenza del circolo di Slataper – con i vari Stuparich, Marin, Saba e Oberdorfer, che parlavano soprattutto di politica e da irredentisti auspicavano l’arrivo della guerra, per poi pentirsi amaramente – il gruppo di amici coetanei, passata l’infatuazione irredentista, amava sguazzare nel mare della cultura mitteleuropea senza rendersi conto quanto stava accadendo politicamente a Trieste. Già con l’amministrazione militare a partire dal 1919 si sperimentava l’assalto fascista alle libertà civili – l’incendio della casa di cultura della comunità slovena, il

Narodni Dom, accompagnato dal plauso della folla italiana ne sarebbe dovuto essere un grido premonitore.

Al gruppo si aggregavano poi, per conoscenza trasversale anche Gillo Dorfles, che sarebbe divenuto il celebre critico d'arte, pittore e filosofo, e Leo Castelli, futuro mercante d’arte, nonché Giuseppe Menassé, ebreo di origine sefardita e primo traduttore di Kafka in italiano. Spesso il gruppo si ritrovava presso l’aristocratico salotto letterario di Elsa Oblath Dobra, sorella di Elody Oblath, moglie di Giani Stuparich. Altro ritrovo triestino era Villa Veneziani, detta anche Villa Fausta in onore di Fausta Veneziani, figlia di un ricco industriale di vernici e cognata di Ettore Schmitz, alias Italo Svevo. Bazlen ne era frequentatore saltuario a differenza di Gillo Dorfles e del poeta “venuto da fuori” Eugenio Montale.

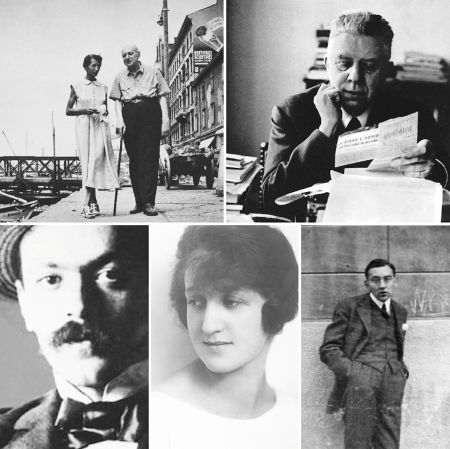

La Bloombury triestina,

Umberto Saba e

Linuccia, Eugenio Montale,

Italo Svevo,

Gerti e Bobi Bazlen

Più raccolta ed intima era l’atmosfera nella casa dell’amico e compagno di scuola Carlo Tolazzi. Ne contribuì per fascino e simpatia soprattutto la moglie di quest’ultimo, Margarete Frankl, detta Gerti, resa celebre dalla poesia di Montale,

Il carnevale di Gerti. Era una ragazza austriaca, figlia di un ricco banchiere ebreo di origini moldave, arrivata da Graz. Spregiudicata, scanzonata, civettuola, di cui tutti si invaghivano, impersonava l’ideale della donna moderna e emancipata, la bellezza “nordica” come veniva propagandata dalla cinematografia tedesca tra le due guerre. Ballerina del gruppo di danza espressionista di Mary Wigman, poi meccanico d’auto ed infine collaboratrice cinematografica di Fritz Lang a Vienna, Gerti era anche un’abilissima fotografa. Come tale immortalava spesso i convenuti in casa Tolazzi, siano essi Bobi Bazlen, Eugenio Montale, o il proprio marito Carlo Tolazzi. Dopo la seconda guerra mondiale, abbandonata la fotocamera, Gerti faceva la corrispondente di agenzie stampa, traduttrice, giornalista di cronaca nera, ed infine critica letteraria. Il suo carattere ribelle e vivacissimo si esprimeva spesso attraverso dei veri e propri colpi di testa: così quella volta che, grazie alla lettura di Frutto del fuoco di Elias Canetti, fece conoscenza della pala del Cristo di Matthias Grünewald a Colmar. Di seguito – date le grandi disponibilità economiche – reiterava più volte il viaggio in Alsazia per trovare la stessa emozione folgorante dello scrittore austriaco. Altro segno del suo forte carattere si impresse sulla relazione segreta con Carlo Tolazzi, di cui Bobi fece da intermediario dato che i genitori di Gerti di quella frequentazione non ne volevano sapere. La relazione che culminò poi, durante un viaggio a Londra, con la loro unione in matrimonio all’insaputa dei Frankl. Bobi e Gerti ebbero un lungo fittissimo rapporto epistolare dal 1923 al 1930 - Bobi scriveva correntemente in tedesco – che colpisce per il tono disinibito, a volte arditamente intimo, pieno di inventiva e brio.

L'INCAPACITA' PRATICA, L'INETTITUDINE E IL NOMADISMO DI BOBI

Sin dall’età in cui generalmente i giovani scalpitano per poter conquistare il mondo, Bazlen sembrava volesse aspettare chissà quali venti ascensionali, quale spinta favorevole per spiccare il volo verso il futuro. L’attendismo, la ritrosia di scegliere con pragmatismo e perspicacia ben delineati sentieri che lo avrebbero portato avanti nel mondo degli adulti, segnarono il congedo dagli studi liceali e l’inizio della sua età “matura”. Come il suo primo amore Duska Slavik e su spinta dello zio Ignazio Hirsch, Bobi si era iscritto al corso di studi di economia e commercio a Trieste, ma si era interrotto già nel 1923, preferendo collaborare alla tesi della fidanzata (Duska si laureò come prima donna in Economia e Commercio a Trieste nel 1924). Lo zio, Ignazio Hirsch aveva fallito qualsiasi altro tentativo di introdurre Bobi nel mondo del commercio, fino a quando la madre, esasperata, perché era “uno scioperato e non sapeva neanche fare dattilografia, non sapeva far niente”, lo aveva costretto ad accettare un impiego a Genova. Duska, invece, era risoluta e veniva dalla buona borghesia slovena, gente fiera e combattiva nel rivendicare la propria identità, tanto da dover pagar a caro prezzo la sua opposizione al regime fascista: il fratello Slavoj venne condannato a 15 anni e morì nel lager di Mauthausen nell’aprile 1945.

Bobi, invece, era un giovane ben meno spavaldo di quanto sembrasse, come sapevano i suoi amici, che cercavano di vigilare il più possibile sulla sua salute precaria. Mentre tutti si laureavano, si sposavano o pensavano al matrimonio, lui, nonostante la sua proverbiale intelligenza, la simpatia e il

savoir faire, era bloccato. I suoi impieghi duravano qualche mese e sempre perché era lui il primo a fare in modo che finissero. Un posto impiegatizio in Liguria, procuratogli dallo zio, e poi un lavoro presso la ditta d’importazione di caffè Morpurgo, sempre nella città della Lanterna, lo facevano incontrare con Eugenio Montale e Lucia Morpurgo, futura moglie di Primo Levi. Il periodo genovese terminava dopo due anni, questa volta non per scelta di Bazlen. Le condizioni di salute della madre erano peggiorate e richiedevano il ritorno di Bobi a Trieste, la sua città natale, che gli procurava, già dopo pochi mesi, un forte senso di insofferenza che lo spingeva di nuovo lontano.

Nomade, disinibito, informale, Bobi sapeva stare in società. Voleva essere sempre libero, senza alcun punto fermo, non un matrimonio, non un figlio, non un contratto di lavoro stabile, non una casa di proprietà. Lo scopo del lavoro intenso di Bobi non era l’arricchirsi o assicurarsi una vita tranquilla, ma continuare la sua vita di lettore: “io sono una persona per bene che passa quasi tutto il suo tempo a letto, fumando e leggendo …”. Bazlen era preso, per di più, da un irrefrenabile nomadismo, non rinunciava mai ai suoi viaggi e chiedeva senza sosta agli amici di indicargli delle sistemazioni semplici e a buon mercato per le sue peregrinazioni.

BOBI SULLE ORME DI CUPIDO

“… Esasperato dalla madre e da un lavoro [da impiegato] per lui deprimente, in quello stato reagiva alle confidenze delle persone cui voleva bene con un manicheismo ed un decisionismo che avrebbe voluto applicare a se stesso, senza riuscirci”. Questo giudizio molto tranchant, ma veritiero, sintetizza e spiega, per certi versi, le avventure di Bobi Bazlen come ruffiano, o detto più gentilmente, come “cupido”. Infatti questa sua inclinazione alla radicalità nei giudizi, al pettegolezzo, all’intrallazzo manifesta nelle questioni sentimentali e di coppia degli amici portava Bazlen all’allontanamento dalle persone cui voleva bene e con cui aveva condiviso gran parte della sua adolescenza. Emblematico fu, a tal riguarda, il corteggiamento con Gerti, la moglie dell’amico Tolazzi, verso cui, all’insaputa della stessa Gerti, cercava di spingere la propria amante Duska, per aver poi, in seguito, strada libera per una terza relazione, quella con Linuccia, la figlia di Umberto Saba.

Altre imprese galanti si svolgevano a Firenze. La sua permanenza nella capitale medicea, oltre a favorire gli amoreggiamenti con l’amica di Graz (Gerti), partorirono nuovi maneggi sentimentali. Agli incontri nella casa di Matteo Marangoni, noto critico d’arte, presenziava anche l’amico Eugenio Montale, il quale si invaghì della moglie del padrone di casa, Drusilla Tanzi, sorella di Lidia, madre di Natalia Ginzburg. Nel salotto fiorentino la compagnia festeggiava il capodanno con la “colata del piombo” rievocata dal poeta ligure in

Carnevale di Gerti e Bazlen fece la conoscenza di Dora Markus, di cui l’amica di Graz immortalò le gambe. La foto spedita ad Eugenio diede vita alla poesia Dora Markus, che si ispirò probabilmente più alla persona di Gerti che agli arti inferiori della sua connazionale.

Il rapporto con Montale si allentava, così come si interruppe anche la lunga ed intima corrispondenza con Gerti sempre per via degli intrighi e delle questioni di cuore. Montale, protagonista di un rapporto molto conflittuale con Drusilla Tanzi ed un amore parallelo con la critica letteraria Irma Brandeis, fu invitato da Bobi a troncare la relazione con Drusilla, la quale venutone a conoscenza impose al poeta di rompere con l’amico triestino. La stessa Gerti era, nel frattempo, venuta a sapere che Bobi non era estraneo alla relazione amorosa creatasi tra il marito Carlo Tolazzi e Duska Slavik, liaison che ha segnato pure la fine del suo matrimonio. Montale sintetizza in uno dei suoi poemi i lati “urtanti” di Bobi quando ricorda: “Ho assaggiato la pleiade dei tuoi amici, oggetto / dei tuoi esperimenti più o meno falliti / di creare o distruggere felicità coniugali.” Il “gusto un po’ nevrotico” – sottolinea Cristina Battocletti - “di voler indirizzare e segnare la vita delle persone cui era legato” nasceva in Bobi probabilmente dalla necessità di ritagliarsi un suo ruolo all’interno di una rete di conoscenze caratterizzata da personalità molto forti, come appunto Gerti o Montale, o amici che nel passare degli anni hanno saputo, a differenza di lui, dare una forma alla propria vita sposandosi o realizzandosi sul lavoro. Per di più Bazlen, da figlio unico e coccolatissimo che era, non aveva mai imparato a filtrare e mitigare le sue esternazioni dalla prudenza e dall’autocontrollo. Desiderava di imprimere una svolta nelle esistenze di chi amava con un sottile piacere di sentirsi

deus ex machina.

La corrispondenza tra Montale e Gerti si ristabilì dopo la guerra nel 1945, quella tra Bobi e l’ex-amata, in modo più sobrio nel 1952. Il rapporto tra Bazlen e Montale, invece, non conobbe ripresa fino alla morte di Drusilla Tanzi, pomo di discordia degli anni trenta.

BOBI E SABA

Bazlen incontrò Umberto Saba quando frequentava ancora il ginnasio. Malgrado i suoi diciassette anni Bobi colpì il poeta per le sue ampie conoscenze letterarie tanto da includerlo nella schiera di amici che coinvolse nell’ossessivo lavoro di limatura delle sue poesie. Bobi era comunque interessato per altri motivi alla frequentazione di casa Saba. Come molti coetanei Bazlen reiterava le visite per fare la corte alla figlia di Saba, Linuccia. Per “presidiare il territorio” iniziò a darle ripetizioni in tutte le materie, salvo il tedesco, circostanza che lo crucciava assai. Bobi si era veramente innamorato di Linuccia ed era ricambiato. Quando Saba si accorse della relazione amorosa tra Bobi e sua figlia reagì con ferocia insensata. Terrorizzato di essere scavalcato nel suo amore patologicamente possessivo verso Linuccia, il padre, in accordo con la madre Lina che non aveva mai avuto stima per Bobi, iniziò una guerra senza frontiere per stroncare il rapporto tra i due giovani. La famiglia Saba arrivava al punto di precludere a Bobi e Gerti l’accesso alla loro casa. Così Linuccia e Bobi decisero di scappare a Milano. L’idillio durò soltanto un anno, durante il quale Linuccia trovò un impiego in un ditta di tessuti come segretaria e Bobi delapidò ulteriormente il suo, una volta, cospicuo patrimonio. Malelingue suggerirono che, data la situazione, l’invio di soldi ai genitori della giovane a mo’ di risarcimento servì a risistemare le precarie finanze della famiglia Saba. Nel 1930 Linuccia, già di sua dalla psiche fragile, cedette ai richiami della madre e abbandonò Bobi che ne rimase profondamente addolorato. Dopo l’8 settembre 1943 Linuccia avrebbe incontrato a Firenze – i Saba si erano rifugiati presso un’amica di Eugenio Montale, la signora Anna Maria Inchino – Carlo Levi, legato sentimentalmente alla padrona di casa. Nacque una passione incontrollabile tra Linuccia e lo scrittore di Cristo si è fermato a Eboli con il risultato che ambedue si trasferirono a Roma, lasciando a bocca asciutta la generosa ospitante.

Bazlen conservò per tutta la sua vita una pessima opinione di Saba, soprattutto dal punto di vista umano – come d’altronde altri che ebbero l’occasione di conoscere il poeta triestino – ma anche per quanto riguarda il messaggio della sua poesia: “… l’umanità di Saba era solo una vaga tendenza nostalgica e la sua poesia era bella ma inutile, sorda alla filosofia e ai suoi principi, cieca a tutto quello che veniva dal resto del mondo e dalle avanguardie. Insomma, una produzione sterile, morta, superata, libresca e patetica”, cioè “un sublime idiota”.

BOBI E SVEVO

L’incontro tra Bobi e Svevo risale ad un periodo in cui lo scrittore ebreo era ancora del tutto sconosciuto al mondo letterario, non avendo pubblicato ancora nulla. I due si frequentarono al caffè ed ebbero un amico comune in quel insegnante d’inglese che rispondeva a nome di James Joyce. Quando, anche su incoraggiamento dell’irlandese, Svevo si mise a scrivere La coscienza di Zeno e decise di pubblicarlo nel 1923, era arrivata l’ora di Bobi, cui è ascrivibile la paternità della scoperta di Svevo. Bazlen fu tra i primi a credere nella sua capacità di scrittura. Con quell’italiano “fortuito e avventizio” il suo amico avrebbe compiuto – per citare il giudizio di Claudio Magris - “la rivoluzione della letteratura italiana moderna, disarticolandone il linguaggio e la sintassi”. Bobi raccomanda a Montale il romanzo Senilità con le seguenti parole: “… è un vero capolavoro, è l’unico romanzo moderno che abbia l’Italia [pubblicato nel 1898!]. Stile tremendo! Te ne scriverò più a lungo … .” Era forse questa lingua sporca che usava Svevo per raccontare la malattia della vita, che fece di Bobi uno dei suoi primi e più accaniti sostenitori. Bobi non si limitò a fomentare l’interesse di Montale nei confronti del suo concittadino, ma, nello stesso momento e in cambio, fece una grande pubblicità presso conoscenti ed amici triestini affinché prenotassero la raccolta montaliana delle poesie Ossi di seppia. Il poeta ligure scrisse una serie di articoli sull’opera di Svevo con dei giudizi lusinghieri. Fu un incontro fortuito tra i due a Milano a suggellare l’inizio di una corrispondenza autonoma, senza la mediazione di Bazlen. In seguito Montale, che era spesso a Trieste, cominciò a frequentare assiduamente Villa Veneziani, la casa di Svevo. Rotto gli argini alla celebrità dei romanzi sveviani, allo scrittore di Trieste arrivavano finalmente le dovute manifestazioni di ammirazione: Giovanni Comisso, Enrico Pea, Sergio Solmi, Giovanni de Pisis, Bonaventura Tecchi, il predecessore di Montale presso il Gabinetto Vieusseux e Alberto Carocci, fondatore della rivista Solaria. Il rapporto tra Bazlen e Svevo si protraeva per il resto della vita dello scrittore con un atteggiamento di rispetto di Bobi, anche per la differenza di età, ma pure con “l’idea di intimità” che caratterizzava spesso lo scambio epistolare. Conoscendo, per esempio, la situazione disperata in cui versava il cognato di Svevo, Bruno Veneziani, - nevrotico, tossicomane e omosessuale, ormai respinto dal gota della psicoanalisi mitteleuropea per il suo atteggiamento manipolatorio – indirizzò il caso al suo conoscente Ernst Bernhard, analista junghiano dello stesso Bazlen.

Stupisce a questo punto maggiormente il giudizio duro e feroce che Bazlen espresse, confidandosi con Montale, alla volta della morte di Svevo come uomo: “[Svevo] non aveva che genio: nient’altro. Del resto era stupido, egoista, opportunista, gauche, calcolatore, senza tatto.”Quando queste frasi vennero pubblicate postume negli

Adelphiana cinque anni dopo la scomparsa di Bobi, causarono una tempesta nell’ambito culturale italiano. Al tentativo di ascrivere la dura posizione di Bazlen alla sua irrefrenabile inclinazione al “paradosso e alle boutades”, a certe “maldicenze e pettegolezzi da caffè” faceva pendant l’ingiurioso giudizio degli eredi di Svevo che calcavano sulla presenza in Bazlen di una presunta malattia fisica e morale che lo rendevano, in quanto “anormale”, non responsabile delle sue stravaganze.

BOBI E L'AMICO QUARANTOTTI GAMBINI

Non è rimasta molta traccia della poderosa corrispondenza con amici, conoscenti e altri soggetti. È probabile che Bobi ne abbia dato buona parte alle fiamme. Del ricco carteggio con l’amico di una vita, Pier Antonio Quarantotti Gambini si è conservata soltanto la parte destinata allo scrittore istriano. Questi rimase a lungo indeciso se dedicarsi completamente alla sua vocazione letteraria o al giornalismo turistico. Fu soprattutto l’insistenza di Bobi e Umberto Saba ad incoraggiarlo sulla via dello scrittore di romanzi. Malgrado l’area di sicumera, Quarantotti dipendeva in gran parte sul piano letterario dal giudizio di Bazlen, tanto che la sorella dello scrittore sentenziò che “Pier Antonio senza Bazlen non sarebbe stato lo stesso”. Tra il critico letterario e lo scrittore si instaurava un rapporto di amicizia molto stretto. Le carte conservate dal Quarantotti ci dimostrano un Bobi per certi versi inedito: a volte in preda all’incertezza, addirittura alla disperazione non esitava a chiedere aiuto all’amico per sé e per altre persone a lui care. Per il resto condivideva con lui le sue battute, confidenze, euforie. Bobi poteva ricambiare l’attenzione prestatagli dall’amico in ambito letterario e, data la difficile posizione del Quarantotti durante l’occupazione titina di Trieste, dal punto di vista umano. Così lo consigliava per lo più nella stesura del libro emotivamente più impegnato di Pier Antonio,

Primavera a Trieste, che trattava a mo’ di diario proprio di quei 40 giorni. Desta interesse e sorpresa il fatto che riguardo a questo libro Bazlen si sia lasciato andare ad un giudizio politico insolito. In una missiva invitava l’amico a ponderare le sue valutazioni storiche sostanzialmente ostili alle rivendicazioni delle popolazioni slave dell’Alto Adriatico: “Intanto, e molto fra parentesi, ti consiglierei di considerare anche il fatto che la politica di violenza, in Istria, è stata iniziata dagli italiani – è vero che noi distinguiamo molto accuratamente tra italiani fascisti, ma per uno slavo dell’Istria, che viveva indisturbato sotto l’Austria, perché crollata l’Austria fa le prime esperienze dell’Italia su specie delle spedizioni punitive dei seguaci dell’avvocato [Francesco] Giunta, fascisti e italiani sono una cosa sola, e sarebbe inumano voler pretendere una distinzione più raffinata – e, per andar più indietro, la presunzione e l’arroganza della padrona di casa italiana nei riguardi della serva sociale, eccetera eccetera giustificano ogni astio, e ogni bisogno di rivincita […] la faccenda è molto complicata, e , come tutto quanto sta accadendo attualmente, non risolvibile sul piano politico.”

Bobi era attentissimo alla scrittura di Quarantotti e lo convinceva a procedere ripetutamente ad un lavoro di limatura. Successe così anche per il romanzo più noto dello scrittore esule a Venezia

L’onda dell’incrociatore. Giulio Einaudi riceveva il manoscritto già nel 1943 ed era intenzionato a pubblicarlo, quando a Quarantotti giungeva una lettera di Bobi che lo invitava a rivedere la prima stesura lavorandovi per sottrazione e rendendo meno esplicita ma più misteriosa la carica erotica. Passarono così ben quattro anni di revisione del romanzo fino a quando vide finalmente la sua pubblicazione per interessamento di Cesare Pavese.

Assieme all’amico tentava infine anche la grande avventura del cinema. Pazze per il neorealismo italiano prima, e per la commedia all’italiana poi, le agenzie cinematografiche americane sbarcarono in cerca di soggetti e sceneggiature che potessero sfondare a Hollywood. Il lavoro su una sceneggiatura richiedeva molto meno tempo e fatica della scrittura di un romanzo ed era, data la disponibilità economica dei produttori americani, molto più pagato. A Bobi i romanzi di Quarantotti parevano a tal uopo perfetti. Ciò nonostante dovevano passare anni fino a quando si potevano realizzare le uniche tre pellicole. Accanto all’attività per il cinema il critico letterario si impegnava a trovare editori stranieri disposti a tradurre le opere dell’amico. L’irrequietudine che lo induceva a non passare troppo tempo in un luogo spingendolo all’evasione verso altri lidi, portava Bazlen spesso a Venezia, dove s’incontrava in casa Quarantotti con la fedele compagna degli ultimi tempi Ljuba Blumenthal.

BOBI E LA PSICOANALISI

Bobi fu tra i primi a intraprendere un lungo percorso psicoanalitico. Inizialmente freudiano e poi junghiano, durò decine di anni. Per tutta la vita restava in cerca di una guida spirituale, rifiutando la religione materna, l’ebraismo, e quella paterna, il cristianesimo evangelico, cercando una soluzione alla sua sofferenza approfondendo l’alchimia, la chirologia, le filosofie orientali, il taoismo.

Edoardo Weiss

Bazlen in pubblico non faceva mai trapelare il proprio interesse per la psicoanalisi, né la competenza in materia. Sull’argomento non apriva bocca, facendo intendere con certe smorfie che fossero delle stupidaggini. La sua terapia, se non per quell’ammissione scritta a Gerti, non ha lasciato traccia nelle lettere, ma presumibilmente doveva esser iniziata nel 1929, contemporaneamente al percorso psicoanalitico, invece ampiamente divulgato di Umberto Saba. L’analista era, con buona approssimazione, lo stesso Edoardo Weiss, allievo di Freud e iniziatore a Trieste della nuova scienza, che faceva parte della compagine di amici e avventori dei caffè triestini. Successivamente fu infatti lo stesso letterato a chiamare l’amico psicanalista a collaborare nella, da lui fondata, collana “

Psiche e coscienza” per Astrolabio. Se con Edoardo Weiss Bobi si muoveva ancora, dal punto di vista psicanalitico, in ambito freudiano, la sua adesione alle idee e alle terapie di Ernst Bernhard lo spostava nel regno della psicologia analitica di Carl Gustav Jung. Lo psicanalista Aldo Carotenuto, collaboratore dello stesso Bernard negli anni ‘60, spiega questo passaggio di Bobi con la possibilità di trasformarsi con Jung in figlio ribelle nei confronti di Sigmund Freud che avrebbe rappresentato il padre che Bazlen non aveva mai avuto. L’indirizzo psicanalitico di Bernard, che faceva anche il ricorso all’astrologia e alla chiromanzia, rispondeva alle inclinazioni esoteriche e teosofiche del triestino, che, convinto della bontà del metodo, cercava di agevolarne la diffusione convincendo amici e conoscenti di usufruirne. Fu Bobi ad indirizzare Cristina Campo allo studio di Bernard, poi Angela Zucconi, che a sua volta, inviava Natalia Ginzburg. Di tanto in tanto i pazienti del medico tedesco si incontrarono, riconoscendosi con sorpresa, invitati a pranzo nella sua villa sul Lago di Bracciano. Tra questi vi erano i registi Federico Fellini, Luciano Emmer, Vittorio De Seta e lo scrittore Giorgio Manganelli, tutti “vivevano l’analisi come un’esperienza totalizzante”. Fellini trasponeva poi quei incontri in villa nell’ultima scena di

8 ½.

Data la sua vicinanza allo psicanalista, Bobi diventava, con l’approvazione del medico, una specie di valvola di sfogo per tutti i suoi amici che si sottoponevano all’analisi presso lo studio Bernard. Si occupava poi anche di quelle persone che Bernard preferiva non curare, come la poetessa e musicologa Amelia Rosselli. La figlia di Carlo Rosselli, sfortunata e per certi versi segnata dal tragico destino del padre, veniva considerata una specie di “bomba ad orologeria”. Un’altra amica di Bobi, la triestina Silvana Radogna, investiva il cerchio di pazienti di Via Gregoriana come un “uragano” e divenne la paziente preferita di Bernard e per Bobi “un essere a cui devo moltissimo”. Bazlen rimase sempre legato alla sua amica triestina tanto che affidò a lei, dopo lo sfratto subito da Via Margutta a Roma, le sue carte con la raccomandazione di distruggerle qualora gli dovesse capitare qualcosa.

L’analisi fu per Bobi un’esperienza molto dolorosa, un processo in cui cercava se stesso, “tutto un dolore fisico trapassato da schegge di coscienza … senza vere crisi non ci si libera mai”. Definiva la psicanalisi una palude, superata solo mediante sacrificio. Il dato che Bobi probabilmente non ne era alla fine del tutto soddisfatto dei suoi esiti, poteva aver indotto Elsa Morante – l’unica tra gli intellettuali romani stimata veramente da Bazlen – all’affermazione sarcastica che l’unico risultato del decennale impegno fosse che Bobi tenesse ora la spalla destra più alta di quella sinistra, mentre prima era il contrario. Malgrado ciò, fu uno dei divulgatori più accaniti della psicoanalisi: fare una collana di studi psicoanalitici fu un suo pallino per decenni, fino a quando ci riuscì con la collana “

Psiche e coscienza” presso la casa editrice Astrolabio. La collana poteva vantare alla fine, frutto dei dieci anni di collaborazione, la pubblicazione di opere di Jung e Freud, Alfred Adler, Karl Jaspers, Otto Fenichel, Frances Gillespy Wickes e Karoly Kerényi. Negli ultimi anni la frequentazione con Bernard divenne meno assidua e si attenuò il suo pluridecennale interesse per la psicoanalisi. La sua intelligenza inquieta si indirizzava verso l’antropologia e le altre scienze umane emergenti. Il primo frutto del cambio d’interesse fu la traduzione e pubblicazione per Guanda del libro dell’etnologo tedesco Eckart von Sydow Poesia dei popoli primitivi.

BOBI E TRIESTE

Claudio Magris scriveva a proposito di Trieste come città di frontiera: “La frontiera è una striscia che divide e collega, un taglio aspro come una ferita che stenta a rimarginarsi, una zona di nessuno, un territorio misto, i cui abitanti spesso sentono di non appartenere veramente ad alcuna patria ben definita o almeno di non appartenerle con la ovvia certezza con la quale ci si identifica, di solito, con il proprio paese”. Questo enunciato sembra tagliarsi a misura sull’indole e sull’identità vissuta di Bobi Bazlen.

La sua città natale gli procurava – come si diceva - già dopo pochi mesi, un forte senso di insofferenza: “Sono nato per la vita internazionale e sono soffocato dalla grettezza anemica della vita provinciale”. Nella capitale giuliana Bazlen somatizzava qualsiasi problema. Bobi tenne a lungo fede al suo proposito di non mettere più piede a Trieste dopo che era morta la madre nel 1937; perfino quando, durante la guerra si trovava in serie difficoltà economiche e, ritornando nella città natale, avrebbe trovato un aiuto. Del periodo triestino, quello dell’adolescenza e della prima maturità, gaudente, piena di amici e conoscenti letterati, Bobi ebbe un ricordo pessimo. Anche se era rimasto ancora in contatto con alcuni dei suoi compagni di gioventù, sceglieva come punto d’incontro sempre luoghi lontani dalla città giuliana ed i triestini con cui aveva nel frattempo instaurato uno stretto legame li aveva conosciuto dopo, di seguito, altrove. Se a Ljuba la città giuliana faceva un’impressione positiva, Bobi tagliava corto, esprimendole di averla in odio, anche se alcuni anni dopo confidava all’amico Stelio Mattioni, all’uscita da una trattoria, che se non vi fossero delle persone che non voleva rivedere sarebbe tornato a Trieste. Ljuba stessa raccontava che Bobi, dieci anni prima di morire era andato a Trieste in incognito. Era l’ultima volta che l’avrebbe vista.

Paradossalmente Trieste compariva nell’attività di Bazlen e per coloro che vi collaboravano con lui attraverso i libri. Luciano Foà, l’amico che assieme a Bobi aveva fondato la casa editrice Adelphi scrisse una volta: “Attraverso Bobi noi [della casa editrice] ci sentiamo legati alla cultura triestina.”

Se non fosse nato a Trieste, Bazlen non avrebbe sentito l’urgenza di far scoppiare il caso Svevo, di far tradurre per la prima volta Franz Kafka e Robert Musil (“Troppo lento, troppo lungo, troppo frammentario, troppo austriaco, ma da pubblicare a occhi chiusi”), su cui Delio Cantimori e Norberto Bobbio avevano dato parere negativo. Senza Trieste non avrebbe contaminato l’Italia con i fantasmi della Mitteleuropa. Le sue scoperte non sarebbero state possibili se non avesse frequentato le scuole tedesche triestine e se non avesse assorbito la vivacità di quell’eccezionale milieu di talenti, pittori, scrittori, psichiatri, psicoanalisti.

Il suo attendismo nello scegliere una volta per tutte un amore, una città o un lavoro alla soglia dei trent’anni fu la molla per capire precocemente la potenza letteraria dei protagonisti inetti e perdenti di Kafka, Musil e Svevo. E allora perché Bobi fuggì da Trieste? Perché aveva una madre oppressiva e soffocante, da cui l’amico psicoanalista Weiss lo staccò a forza, proibendogli di rivederla per anni, perfino di andare al suo capezzale, pena il fallimento della terapia. Questa sua latitanza gli provocò un rovello che lo tormentò tutta la vita. È comunque probabile che la vera miccia del distacco dalla città furono le rotture di amicizia causate dalle sue intromissioni, mai perdonate, nella vita sentimentale degli amici e soprattutto l’amore abortito con Linuccia Saba. Che poi non fossero state soltanto ragioni strettamente di cuore ad aver provocato una disaffezione verso la città natale ed i suoi amici, sta a testimoniare il ricordo di Luciano Foà. Secondo questi Bobi avrebbe dilapidato buona parte del suo patrimonio per aiutare Linuccia e lo stesso Saba, nonché altri della cerchia di conoscenti di gioventù.

Cristina Battocletti conclude nel suo libro

Bobi Bazlen. L'ombra di Trieste a proposito del ruolo che ebbe la città giuliana sulla vita del critico letterario: “Trieste, per Bazlen, è stata lo scheletro della formazione e lo stanzino buio dove cacciare le fobie: c’era qualcosa che faceva male, che soffocava, qualcosa di ancora pulsante che gli impediva di tornarci, anche solo per constatare la propria indifferenza, ormai, verso le cose e le persone”.

BOBI, LUCIANO FOA’ E L'ADELPHI

Luciano e Bobi si erano incontrati nel 1937. Luciano si era appena laureato e lavorava con il padre nell’Agenzia letteraria internazionale, fondata nel 1889 da quest’ultimo. Foà figlio, esperto di letteratura americana e traduttore, sognava di introdurre nel mercato italiano un supplemento letterario di letteratura internazionale sull’esempio del

“Times Literary Supplement”. Nel frattempo aveva incominciato a studiare il tedesco ed a frequentare una biblioteca circolare gestita da due esuli dalla Germania nazista. Fu questa copia di bibliotecari a metterlo in contatto con Bobi. Bazlen consigliava Foà di accantonare il progetto di fronte all’esterofobia e alla censura dell’apparato culturale fascista. Ma dall’incontro nasceva comunque un’amicizia profonda e duratura tra i due letterati che dovette culminare poi nella fondazione della casa editrice Adelphi.

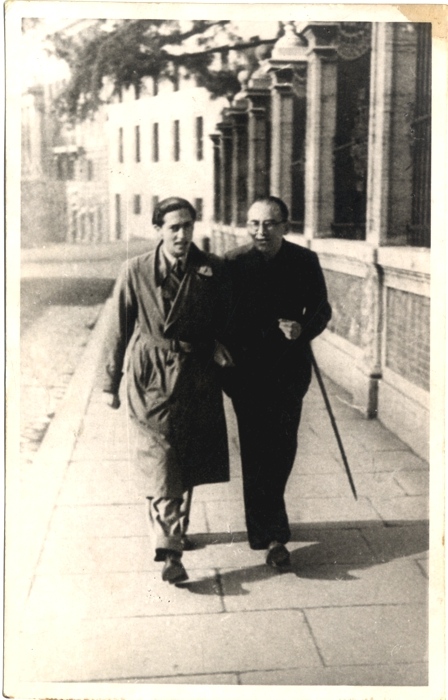

Luciano Foà e Bobi Bazlen a Milano

Entrato nella casa editrice Einaudi come segretario, Luciano riusciva, assieme a Daniele Ponchiroli, a mediare le proposte di Bobi, che di tanto in tanto presenziava pure alle riunioni assieme a Giulio Einaudi, Italo Calvino e gli stessi Ponchiroli e Foà. Con il tempo Bazlen si allontanava comunque dall’Einaudi in quanto la sua indole intellettuale e i suoi interessi librari erano troppo eccentrici per la linea editoriale della casa di Torino. Ciò nonostante il ricordo che Bobi lasciava in Calvino era positivo, soprattutto riguardo a due intuizioni: il valore dei libri unici in confronto alla tendenza dell’opera omnia di ogni scrittore e la pubblicazione dei libri in piccolo formato, i futuri tascabili, come innovazione della politica editoriale.

Nel 1961 fu la volta dell’amico Foà. Pure lui abbandonava Torino. Si apriva così un orizzonte per i due amici vagheggiato da molto tempo: quello di dare vita alla fondazione di una nuova casa editrice che esprimesse gli interessi, i gusti intellettuali eterodossi e poco conformi con il trend generale. Assieme a Roberto Olivetti, figlio di Adriano, vide la luce nel 1962 la casa editrice Adelphi. Il nome deriva dal greco

adelphoi, “fratelli, solidali” a sottolineare la comunanza d’intenti dei fondatori. Ai tre si associava ben presto Roberto Galasso, Piero Bertolucci, Nino Cappelletti e Giorgio Colli.

Bobi Bazlen con Angela Zucconi e Roberto Olivetti

La filosofia della casa editrice era quella di diffondere “libri necessari che nessuno aveva mai pubblicato”. Erano i “libri unici” che Bobi Bazlen estraeva dal cilindro delle sue passioni per l’Oriente, l’utopia, i sogni e demoni della Mitteleuropa, i filosofi trascurati e religiosi snobbati. Erano ambiti di conoscenza sistematicamente ignorati e giudicati “decadenti e irrazionali” da buona parte del mercato librario italiano, caratterizzato dall’egemonia culturale di sinistra. Vita di Milarepa, Il racconto del Pellegrino, Il manoscritto trovato a Saragozza, Flatlandia entravano nel lascito spirituale di Bobi, morto 3 anni dopo l’inaugurazione della casa editrice. A questi si aggiungeva nel primo periodo l’impresa imponente della pubblicazione in edizione critica delle opere di Friedrich Nietzsche. Il progetto già proposto all’Einaudi, ma categoricamente osteggiato da Delio Cantimori, vedeva il coinvolgimento, oltre a Bazlen, Foà, soprattutto del filosofo e storico Giorgio Colli e del germanista e filosofo Mazzino Montinari. Questi ultimi due si dovevano recare a Weimar a consultare gli oltre 20.000 manoscritti inediti del filosofo tedesco, un impegno inaudito per una casa editrice appena fondata.

Di seguito, anche dopo la morte di Bobi, il marchio Adelphi avrebbe continuato l’indirizzo impresso dal critico triestino. Sarebbero seguite, tra tante altre pubblicazioni, quelle dei capolavori del neurobiologo Oliver Sacks; le opere di Israel Joshua e di Isaac Bashevis Singer (premio Nobel per la letteratura nel 1978); le pubblicazioni del filosofo Gershom Scholem; e anche la serie dei gialli del francese Georges Simenon.

Last but not least, nel 2024 Adelphi ha acquisito il catalogo delle opere del grande scrittore statunitense Philip Roth.

LA LINGUA DI BOBI

La lingua “madre” prediletta di Bobi era il tedesco. L’italiano non gli andava troppo a genio e non l’amava, soprattutto nel periodo della giovinezza – uno delle tante contraddizioni sue dato il vagheggiamento per la causa irredentista. D’altronde l’italiano era sempre una lingua abbastanza difficile da coltivare per gli scrittori triestini, una lingua straniera da perfezionare – come facevano anche molti scrittori amici di Bazlen - a Firenze. Con Montale Bobi si lagnava, a proposito della pur entusiasta accoglienza delle Occasioni, del limite unico dell’opera: l’impossibilità di uno "slatinizzamento" della lingua italiana, “petrosa” e incapace di sfumature. Bobi considerava il tedesco un idioma superiore, per la sua capacità di rendere un concetto con una sola parola (composta di più sostantivi).

È degno di nota che il poeta ligure non ha mancato di rendere, seppur postumo, la critica dell’amico di Trieste, specificando in Lettera a Bobi: "Con questa lettera / che mai tu potrai leggere ti dico / addio e non aufwiedersehen e questo / in una lingua che non amavi, priva / com’è di Stimmung".

Un’altra caratteristica linguistica di Bobi era l’uso di un idioma ibrido, di una lingua “

collage” che esprimeva più compiutamente la sua identità translingue. Il poliglotta triestino sperimenta nella scrittura un modo “per disfare l’illusoria stabilità delle identità fisse [...] che deriva dalla familiarità con un luogo linguistico unico. Il poliglotta mette a nudo questa falsa sicurezza.” Ne consegue che il critico triestino contemplava la possibilità di utilizzare tutte le lingue a sua disposizione, lasciandole mescolare, inglobare, fondere e anche contrastare, con, appunto, il tedesco in posizione privilegiata.

Il plurilinguismo bazleniano plasma lo stile “ibrido e proteiforme” della sua produzione letteraria, che “asseconda liberamente riflessioni e intuizioni … “. Bazlen rifiuta logiche della coerenza narrativa. “Io scrivo solo note a pié di pagina”, dichiarava ironicamente. “La nota a pié di pagina” consentiva a Bazlen di “catturare il momento sfuggente, una riflessione, oppure un pensiero in poche righe, ma che allo stesso tempo gli permetteva di passare ad altro argomento, senza problemi di continuità (e nemmeno di lingua)”. Non a caso Bobi, che “seminava i suoi pensieri qua e là … senza preoccuparsi di giungere a conclusioni …”, amava e venerava particolarmente lo scrittore, poeta e grande aforista viennese Peter Altenberg.

Questa scrittura frantumata resta comunque il frutto del plurilinguismo che spezza le frasi e le articola secondo un diverso codice. I numerosi esempi di alternanza linguistica (

code-mixing o code-switching) servono a Bazlen per espandere la lingua, creando soluzioni originali e indispensabili che incrementano l’espressività idiomatica, fatta di giochi, di suoni e parole, interferenze, ma anche di enfasi e contraddizioni. Ne contengono numerosi esempi le lettere scritte all’amica e traduttrice Lucia Rodocanachi, dove il tedesco è inframmezzato dall’italiano:

“hingegen (invece) malgré il mio nome tandem tutto zum teufel (al diavolo) – sto liquidando milano e parto per roma da dove le scriverò (forse) – ma da dove certamente le manderò il mio indirizzo per ricevere altre lettere sue die dann lange auf meine antwort warten werden (che poi dovranno aspettare a lungo la mia risposta) – noti l’evidente contraddizione fra le due frasi – seien sie nicht boese (non si arrabbi con me) se non scrivo più… dal suo attualmente molto apolide…” (Marcenaro 1991: 156).

Le due lingue si integrano e, addirittura, si compenetrano ampliando attraverso il cambio di suono e ritmo la carica semantica del testo.

L’effetto della contaminazione fra le due lingue porta, a volte, a espressioni poco riuscite o veri e propri errori. Bazlen, come anche Italo Svevo, da parlante di madrelingua tedesca, incorre spesso in una serie di errori tipici nel dettato italiano. Giorgio Voghera, amico di Bazlen, riportava che “una persona di grande intuito e sensibilità linguistica” gli avrebbe fatto notare che “sostituendo nel testo sveviano la locuzione italiana [contenente un errore] con quella tedesca corrispondente … l’espressione poteva risultare, in alcuni casi, singolarmente più ricca, più articolata, più a fuoco”.

Bobi

“La libertà di scrivere soltanto per sé”, nel caso specifico di Bobi che ha scelto di non pubblicare “invece gli ha concesso di fluttuare in un variegato magma plurilingue”. Così la lingua bazleniana ha potuto incorporare con disinvoltura e naturalezza l’espressione che l’autore sentiva più adatta. Lo scrittore triestino non “possiede una lingua nativa, ma molte linee di transito”.

“La libertà di scrivere soltanto per sé”, nel caso specifico di Bobi che ha scelto di non pubblicare “invece gli ha concesso di fluttuare in un variegato magma plurilingue”. Così la lingua bazleniana ha potuto incorporare con disinvoltura e naturalezza l’espressione che l’autore sentiva più adatta. Lo scrittore triestino non “possiede una lingua nativa, ma molte linee di transito”.

Questo idioma che attinge a più codici assecondando i moti linguistici di Bazlen però non può non far riflettere sul rapporto esistente fra idioma e identità mediante la scrittura. Le lingue utilizzate dall’autore triestino, in quanto “brandelli di coscienza’, schegge intrufolatesi fra le righe, ricordano che, in Bazlen, l’anima tedesca non è separabile da quella italiana.

La scrittura diventa lo spazio in cui Bazlen può elaborare la sua identità in continuo.

Gran parte del testo è tratto dal libro di Cristina Battocletti, Bobi Bazlen. L’ombra di Trieste, La nave di Teseo, 2017

Segnaliamo l’ultimo libro pubblicato da Roberto Galasso, Bobi, Adelphi, 2021, dedicato, quasi fosse per chiudere il cerchio, alla memoria dell'amico triestino.

Per la parte sulla lingua di Bobi è utilissimo il saggio di Marianna Deganutti, Un’identità translingue. La lingua “collage” di Bobi Bazlen, apparso su Italica Belgradensia, 2016 (1): 37-53

Sono stati consultati i seguenti siti:

https://www.ilfoglio.it/cultura/2021/08/02/news/calasso-e-bazlen-il-cuore-dei-libri-2742126/

https://www.ilponterosso.eu/bazlen-secondo-calasso/

I libri, le poesie che trattano o citano episodi della vita di Bobi Bazlen reperibili in biblioteca sono:

Daniele Del Giudice,

Lo stadio di Wimbledon

Enrique Vila-Matas,

Bartleby e compagnia (sul tema dello scrittore che non scrive)

Eugenio Montale,

Carnevale di Gerti (Le Occasioni I)

A Liuba che parte (Le Occasioni I)

Dora Markus (Le Occasioni I)

Lettera a Bobi (Diario del ‘71 e del ‘72)